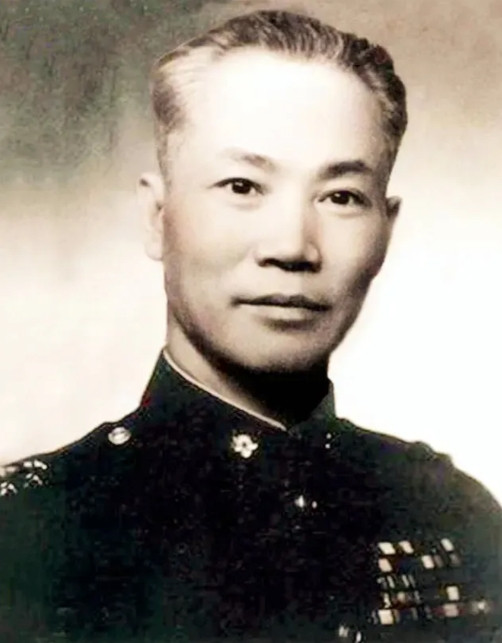

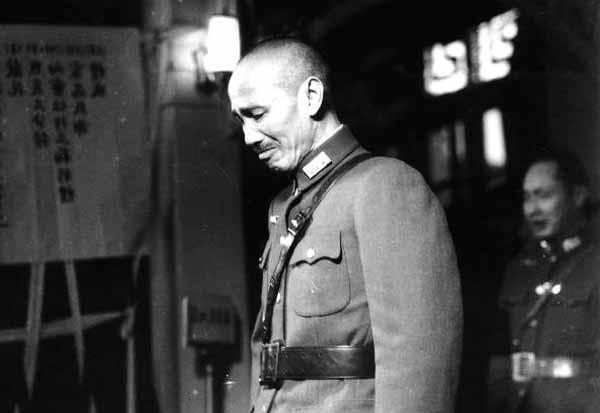

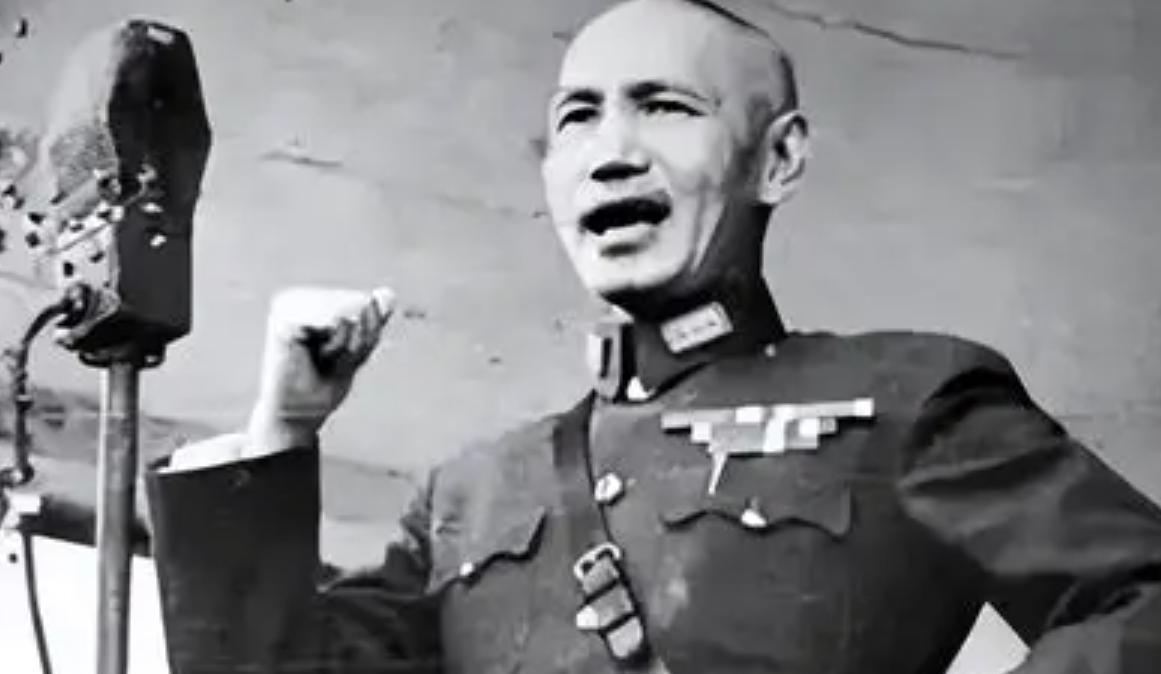

1946年6月,白崇禧踌躇满志的就任国防部长,却发现毫无实权,他连外出的接待费用报销,都要遭到参谋总长陈诚的刁难。 蒋介石用人,一向讲究表面上给人希望,实际上却牢牢抓在自己手里。 抗战刚结束,国民党下令撤销军委会,改设国防部。 外界一度以为这是仿效美国,真要来一套权力制衡,其实不过是换个牌子而已。旧的权力格局没动,新的机关成了装饰。 白崇禧披挂上阵,成了首任国防部长,看似位高权重,实际上手里几乎没有实权。 真正的军令大权,被蒋介石交到了陈诚手里。 白崇禧心知肚明,却只能强撑场面。 心里清楚,这是个虚职,但至少比被冷落在一边要强。 陈诚也不是省油的灯,他掌握实权,心里自然不愿意被白崇禧压着。 于是,这两位原本就关系微妙的大员,在同一个架构里“共事”,名义上同心协力,实际上暗暗较劲。 白崇禧要面子,陈诚要里子,一个追求声势,一个掌握实权,矛盾几乎每天都在激化。 外界看他们同台出现,好像政令一致,只有内部人知道,那股火药味随时可能点燃。 陈诚出身黄埔,资历深厚,是蒋介石最倚重的亲信。 他手里握着的参谋本部,几乎成了国民党军队的中枢神经。陆军、空军、海军、联勤四个总司令部都归他调度。 陆军总司令顾祝同是蒋的心腹,空军周至柔更是贴身的老部下,海军那块陈诚干脆自己兼任,联勤总司令郭忏又是他“土木系”的人马。 更离谱的是,戴笠死后军统重组,名义上划归国防部的“保密局”,也被蒋一句话交给了参谋本部。连特务机关都牢牢攥在陈诚手里,可想而知他的权势有多大。 对比之下,白崇禧这个国防部长就像是个被架空的吉祥物。 别说指挥部队了,他想动用哪怕一个团,都得陈诚点头;申请点装备弹药,也得看陈诚的脸色。 甚至到了日常开销层面,白崇禧接待外宾、汽车加油报账,都要陈诚签字。有一次陈诚还冷嘲热讽:“对白部长的花销,可得谨慎些,别让外界误会。” 可要是参谋本部的人报销,陈诚则一口答应,甚至还主动问够不够。 这种明目张胆的差别对待,让白崇禧窝火,却又无处发作。 白崇禧不是没想过争口气,他多次直接向蒋介石进言,提出军事建议。 但蒋要么当场糊弄几句,要么转头就问陈诚的意见。 只要陈诚摇摇头,这事立马就黄。 次数一多,白崇禧心里也凉透了。 他看得很清楚:蒋介石从头到尾就没打算让他插手实权,自己只是被摆在前台撑场面的“门面部长”。 1947年初,陈诚亲自挂帅指挥山东战役,结果惨败。 李仙洲部近六万人被全歼,其中还有桂系嫡系部队整编四十六师。 更让白崇禧难堪的是,他的外甥海竞强也在战役中成了俘虏。 按理说,这么大的败仗足以让人丢掉乌纱帽,但蒋介石起初依旧把陈诚当心腹。 到当年8月,蒋甚至又派他兼管东北战场。可谁都没想到,陈诚在东北的表现比前任更糟糕。 1948年局势彻底恶化,蒋介石实在压不住舆论和内部的意见,这才把陈诚的参谋总长等职一并撤了,让他回家“养病”,算是变相冷藏。 消息传出时,白崇禧一度以为自己的机会终于到了。 可没过多久,蒋介石就把参谋总长的位置交给顾祝同,国防部长一职让何应钦去接。 至于白崇禧,则被调去出任华中“剿总”总司令。表面看是重用,实际上是被赶出南京中枢。 白崇禧起初并不情愿,觉得这是在边缘化自己。后来在黄绍竑等老桂系人物劝说下,他也想明白了:与其在南京当一个被架空的空头部长,不如到华中手里真刀真枪掌兵权。 这样一来,至少还能为桂系争取主动。于是他接受了任命,到华中后立刻着手扩充实力,笼络地方力量,建立自己的班底。 接下来的局势发展,多少带了几分讽刺意味。 淮海战役爆发后,蒋介石的嫡系部队损失惨重,根基动摇。 白崇禧看准时机,联合党内外各种反蒋势力,一步步把蒋推向孤立。 最终,蒋介石被迫第二次下台。老蒋机关算尽,恐怕也没料到会被自己旧部反手一击。 这一幕正好反映了国民党的病根:高层之间彼此不信任,互相掣肘。 表面上喊的是“团结抗共”,实际上却各打各的算盘。等到真正需要同心协力时,矛盾早已积重难返。 国民党最后的失败,不只是战场上的输赢,更是内部这种消耗和内斗,把江山一点点拖垮。