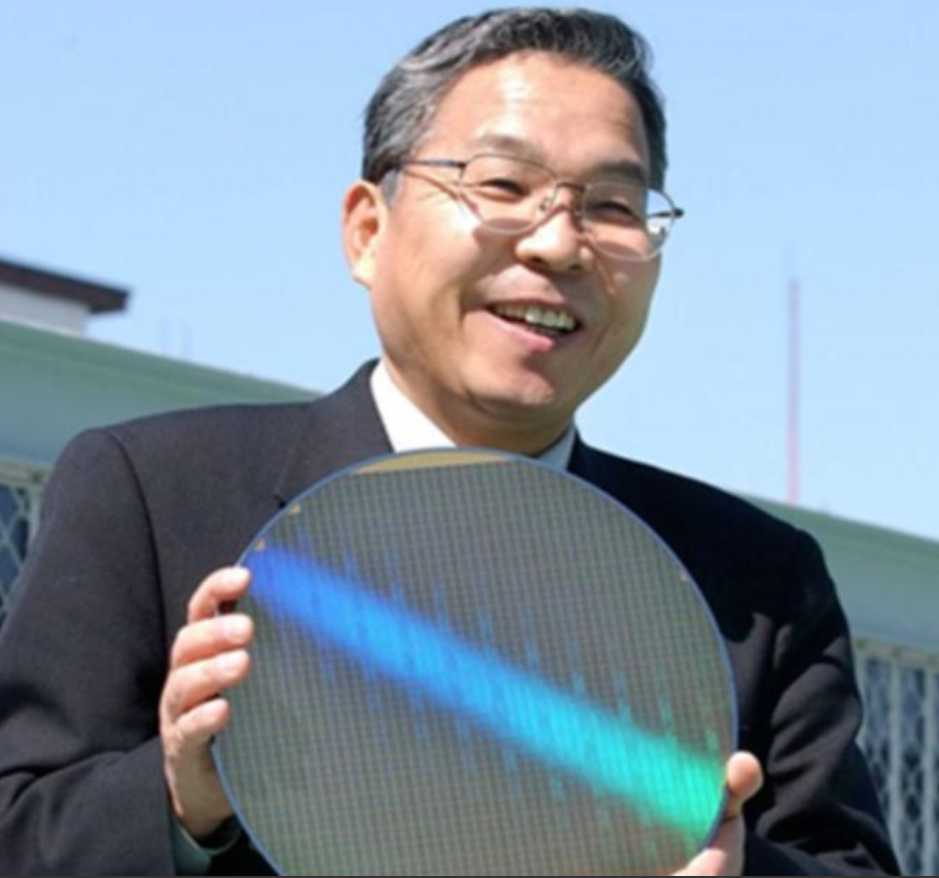

轮到美国被“垄断”了!“芯片之父”弃美回国,研发成果堪比核武 2000 年硅谷的实验室里 32 岁的邓中翰做出了改变中国芯片产业命运的决定。 这位同时拥有美国加州大学伯克利分校物理学硕士电子工程博士和经济管理学硕士学位的科学家放弃了年薪百万美元的工作带着技术团队回到北京中关村。 当时中国电子信息产业正遭遇 “无芯之痛” 95% 的核心芯片依赖进口每年花费超过 2000 亿美元。 他创办的中星微电子在 60 平米的实验室里用 17 个月研制出第一枚 “星光一号” 芯片结束了中国没有自主知识产权多媒体芯片的历史。 2005 年星光系列芯片占据全球计算机图像输入芯片 60% 以上的市场份额三星飞利浦联想等企业纷纷采用。 美国德州仪器的市场份额从 65% 骤降至 40%。越来越多硅谷华人工程师跟着回国仅 IEEE Fellow 就有 5 位,技术垄断的打破是不是从这样的人才流动开始的? 邓中翰的学术积淀为这场突破埋下伏笔,1987 年考入中国科学技术大学的他在地球和空间科学系打下扎实基础。 伯克利求学期间他主攻的图像处理与芯片设计技术发表 20 多篇国际论文相关算法被纳入 IEEE 国际标准。 在 Sun Microsystems 公司担任高级工程师时主导的嵌入式处理器芯片已经应用在早期智能手机原型机上。 这些积累让星光一号一问世就攻克低功耗高分辨率图像压缩难题处理速度提升 3 倍功耗却降低一半。 从 “星光一号” 到 “星光五号” 系列产品接连推出累计获得 3000 多项国内外专利 2008 年全球销量突破 1 亿枚 2010 年超过 10 亿枚。 这枚中国芯不仅走进千家万户的电脑和手机还成为天网工程、智慧城市的核心硬件支撑。 国际标准化组织采纳了它的图像编码技术让中国第一次在芯片领域拥有国际标准制定权。 这场技术突围对全球产业格局产生的影响持续发酵,美国半导体行业观察报告承认消费级芯片领域的垄断地位首次出现裂缝。 中国半导体产业从零基础跃居全球第四大芯片设计国家带动 100 多家上下游企业发展。 邓中翰没有止步于技术突破,2006 年他牵头申报国家 “核高基” 专项担任芯片组总设计师研发的嵌入式 CPU 芯片成功应用于航天和军工领域实现军民两用芯片自主可控。 作为全国政协委员他多次提案建议加大芯片研发投入完善知识产权保护推动出台《集成电路产业发展推进纲要》等政策。 科创板开板时他建议开设绿色通道加快集成电路企业上市审核让科创板成为核心技术人才的高地。 在中科大清华大学等高校担任兼职教授期间他培养的 150 多名研究生大多进入华为海思长江存储等企业成为技术骨干。 个人选择与国家战略的共振在这个过程中体现得淋漓尽致。 邓中翰回国时恰逢中国启动自主创新战略中关村的创业扶持政策研发资金补贴为技术转化提供土壤。 他的成功又让国家更深刻认识到核心技术人才的重要性,2014 年国家集成电路产业投资基金成立各地也设立专项基金。 越来越多像王寰宇这样的苹果芯片专家选择回国执教全国 10 多所顶尖高校设立集成电路学院。 中星微与中芯国际长电科技的战略合作降低了国内芯片产业整体成本形成从设计到制造封装测试的完整链条。 如今的邓中翰还在带领团队沿着 “智能摩尔” 技术路线研发基于多核异构智能处理器的新型智能处理技术。 他提交的新基建投资管理办法提案推动公共安全视频监控自主产业发展。 在芯片进口仍是中国最大进口物资的当下他的探索给出清晰答案核心技术突破需要人才与战略的双向奔赴。 从结束无 “芯” 历史到打造国家安全名片 “星光中国芯工程” 走过的 21 年证明自主创新不是闭门造车而是在开放中掌握主动权。 芯片竞争说到底是人才生态的竞争,怎样才能让更多 “邓中翰” 愿意回国?自主创新路上最该突破的瓶颈又是什么?

星辰大海

国家民族的栋梁!

用户18xxx67

人民功臣,国家得好好保护他