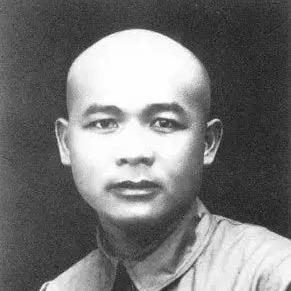

开国上将李达在老家有一个大儿子,1959年来找李达,想让父亲给他安排一份工作,李达却对大儿子说:“我是农民的儿子,也该有个儿子当农民。不要因为我做了官,儿子就不能当农民了!” 1931年,宁都起义的炮火尚未熄灭,李达毅然投身于共产党队伍,那一年,他已在国民革命军里摸爬滚打多年,懂战术、敢拼命,早已是队伍里的能人。 可加入共产党之后,他表现出更多的不是个人的勇猛,而是组织纪律的坚决服从,他从排长、连长做起,严格执行命令,在湘赣苏区反“围剿”作战中,常常是带头冲锋的那个人。 在长征途中,他任师、军参谋长,带兵跨过雪山草地,他把战士们的安全放在第一位,自己背着最沉的装备,走在最危险的路段。 战友们说他像铁一样硬,不怕死,更不怕苦,随着战事推进,李达的名字在红军内部逐渐被人熟知,人们看见的是一名从普通军官成长起来的红军干部,认定他是可靠的指挥员。 抗日战争爆发后,李达的军事才能更受重视,他参与指挥多场战斗,稳健的作风与扎实的谋略,让他在部队中逐步升迁,到了解放战争,他已经是有分量的高级将领。 无论是在解放区训练部队,还是在前线参谋运筹,他始终以实际成绩赢得信任,抗美援朝爆发时,李达担任志愿军参谋长。 在那个战火连天的年代,能够承担这样的重要职务,证明了他几十年军事生涯的积累和党对他的信任,从红军的参谋处长,到新中国的副总参谋长,他是一步一步靠战功和责任走上去的。 当1955年授衔时,他被授予上将军衔,佩戴着一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。 许多熟悉他的人都说,这样的结果并不意外,因为李达的军旅生涯就是不断攀升、不断证明自己的过程,可官位越高,他越是严格约束自己与家人。 他出生于陕西眉县横渠村的农民家庭,原名李德三,从小干农活,知道土地的辛苦,正因为出身普通,他格外清楚权力来之不易,也深知不能因权力而腐蚀家风。 他与原配夫人张氏早年生下长子李如龙,但由于常年戎马在外,儿子一直在家乡种地,李达虽已身居高位,却从未想着为儿子安排出路。在他的观念里,家人不能因他而获得特殊照顾。 他始终要求家人靠自己劳动生活,把他们当作普通群众的一部分,1959年,全国进入困难时期,家乡粮食歉收,很多农户都在以草根、树皮充饥。李如龙日子艰难,最终忍不住,决定进京找父亲。 他心中抱着一丝希望,父亲已经是上将,总能为自己在机关、厂矿谋个差事,让全家少受些苦,然而见面后,李达没有半点犹豫,坚决拒绝了。 他告诉儿子,自己是农民的儿子,也该有个儿子当农民,不能因为父亲做了官,就让儿子脱离土地。 李如龙听后沉默不语,又小心试探,说地方干部希望李达能对眉县多加照顾,没想到,李达当即变了脸,斥责儿子不要再提,这番对话让儿子彻底明白,父亲不会为家人开任何后门。 既然找工作无望,李如龙只得准备返乡,临行前,他还是忍不住提出能否给家里带点什么,李达没有给钱,也没有给票据,而是让秘书在郊外花四十多块钱,买了一副结实的架子车脚子。 这副脚子经火车托运回到陕西,李如龙扛着三十多公斤重的铁件,蹚过渭河带回村里,那是家乡最缺少的农具,他从此靠这辆架子车支撑了多年的农活。 对李达来说,这才是他能给儿子的最好帮助,让儿子继续在土地上谋生,而不是凭借父亲的权力走捷径。 为什么李达如此严厉?根源在于他的家庭背景,生于农家,他深知贫苦百姓的辛酸,也明白权力必须为全体人民服务。 如果给子女开方便之门,就等于背离了初心,他始终以此告诫家人,任何人都要靠劳动与组织的认可来获得地位,而不是依附于父亲的权力。 他常对身边人说,手里的权力是人民给的,绝不能变成谋取私利的工具,也正因如此,他宁可让儿子继续当农民,也不肯破坏原则。 这种严格不仅对长子,对所有子女都一样。长女李晖曾多年在新疆边防部队服役,艰苦的环境没有因为她是上将之女而有所不同。 后来调入乌鲁木齐军区总医院时,李达第一时间追问缘由,确认是组织需要,而不是关系运作,他才放心,孙子李未平想当兵时,因没入团而落选,哭着找他求助。 他依旧严厉拒绝,要求孙子先在农村锻炼,争取政治进步,直到第二年凭自己努力入伍,他才算认可,后来部队想提拔李未平,他又坚决反对,要求进一步考验。 李达的一生从红军到志愿军,从战争到和平,始终保持清正,他坚信,一个家庭的荣耀不是靠权力庇护,而是靠原则与劳动维系,那副架子车成了他留给儿子最朴素也最珍贵的遗产。 他的家风是对公私分明的坚守;他的选择,是对人民信任的回应,即便身居高位,他也从未改变最初的信念。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!