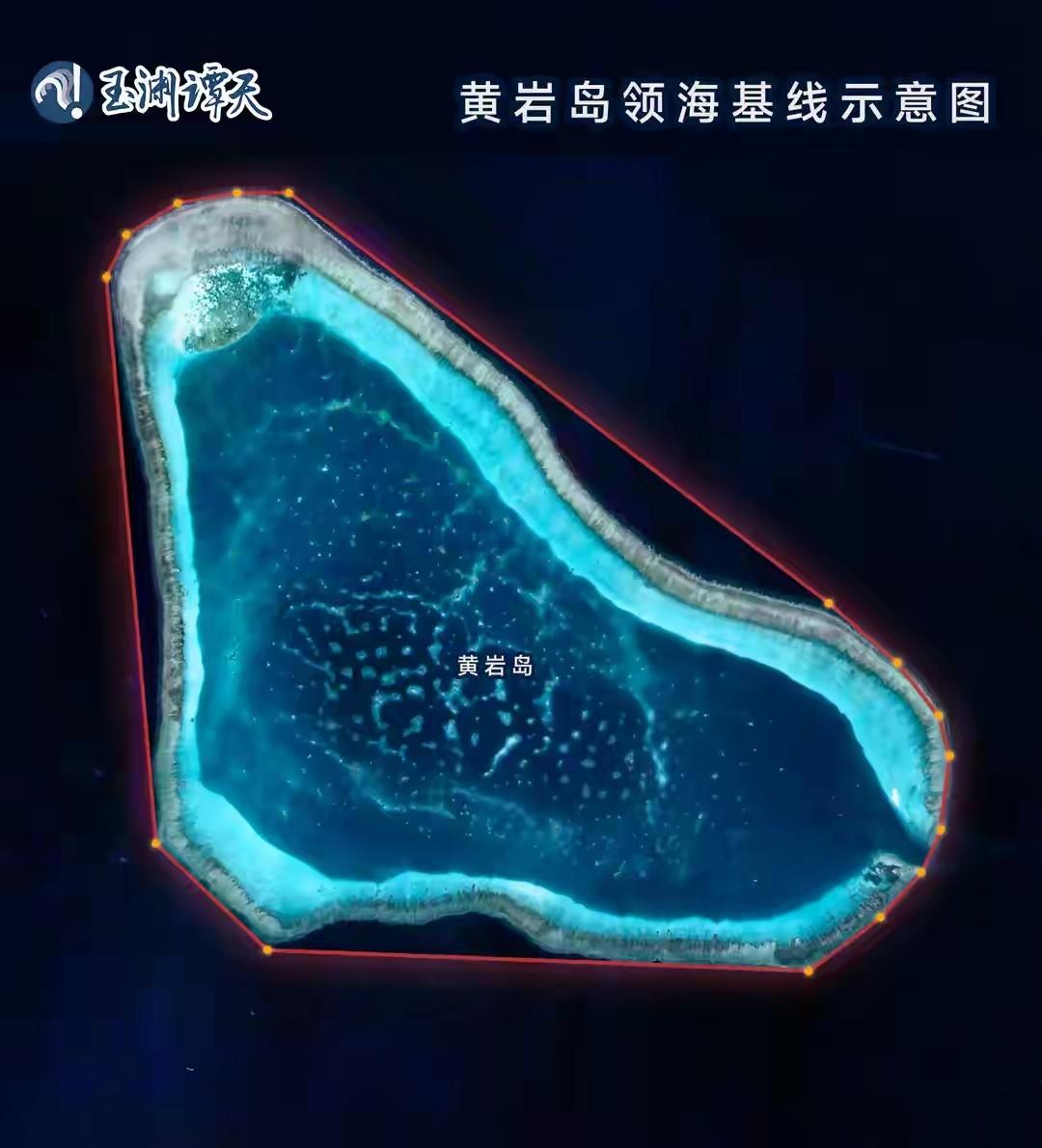

国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区的决定,确实来得有些突然,但却是一个酝酿已久、深思熟虑的国家行动。 这件事表面上看是一次生态保护工程的启动,背后实则交织着环境治理、主权维护和区域战略稳定的多重考量。 央视新闻在九月十日发布了这一消息,之后并没有过多细节披露,但这种“突然”恰恰体现了国家在南海问题上的决策效率和战略决心。 很多人可能第一反应是:“怎么突然就要建保护区?之前没听到什么风声啊?” 其实,在国家层面,重大政策的出台往往不会提前大肆宣扬,尤其是涉及海洋权益和领土管辖的事务。 这种“无预告”模式,并不是准备不足,而更多是出于统筹国际反应、避免不必要的区域摩擦的考虑。 从实际操作来看,国家级自然保护区的设立,从来都不是“从零开始”的冲动决定,而是基于长期科学调查、生态评估和法律论证的结果。 黄岩岛海域的生态系统确实非常脆弱,珊瑚礁分布广泛、海洋生物多样性高,但也正因如此,近年来受气候变化和人为干扰的影响日益显著。设立保护区,首先是从环境角度出发的必要举措。 那么,一个自然保护区到底是怎么“从无到有”建设起来的?其实并没有那么神秘。一般来说,会先由自然资源、生态环境等部门联合科研机构进行本底调查。 搞清楚这片海域到底有哪些物种、生态现状如何、关键保护点在哪里。然后再划定功能分区,比如核心区、缓冲区和实验区。 核心区恐怕会严格限制一切人类活动,缓冲区允许科研和有限巡护,而实验区则可能兼顾生态修复和可持续利用试点。 这种分区管理模式在国内其他自然保护区已经非常成熟,只不过在黄岩岛这样一个地理特殊、政治敏感的区域,落实起来会更强调执法强度和监管力度。 至于渔民们关心的捕鱼问题,国家肯定会有配套安排。实际上,自然保护区并不等于完全禁止渔业活动。 在合适的区域和季节,传统捕捞仍然有可能以可持续的方式进行,甚至国家可能会推动渔民转型,参与生态监护、旅游引导或养殖实验等新业态。 这既保护了生计,也融入了国家大局。从过往经验来看,像浙江舟山、南海渚碧礁等地,都已有过类似实践,渔民收入未必减少,反而可能因生态改善和国家补贴获得新的发展机会。 而真正值得关注的是,黄岩岛保护区的设立,标志着我国在南海的权益维护不再仅仅依靠行政执法和军事存在,而是进一步延伸到法律与生态治理层面。 这是一个非常高明且符合国际惯例的策略。通过环境保护和科学管理的主张,中国可以在国际舆论中占据道义制高点,也用实际行动回应了某些国家对中国“破坏南海生态”的无端指责。 事实上,近年来多个国家都在南海周边通过设立海洋保护区、生态公园等方式强化实质管辖,中国此举既契合全球海洋治理潮流,也进一步巩固了自身主权。 从历史维度看,黄岩岛的事态发展并不是孤立的。二零一二年以来,中国通过海警巡航、渔业保护、气象观测和民事服务等多种方式,已实现了对该海域的常态化管控。 而现在保护区的设立,等于是给这些行动提供了更明确的法律身份和行政依据。 参考资料:中国新建黄岩岛国家级自然保护区,专家解读 2025-09-11 06:40·环球网