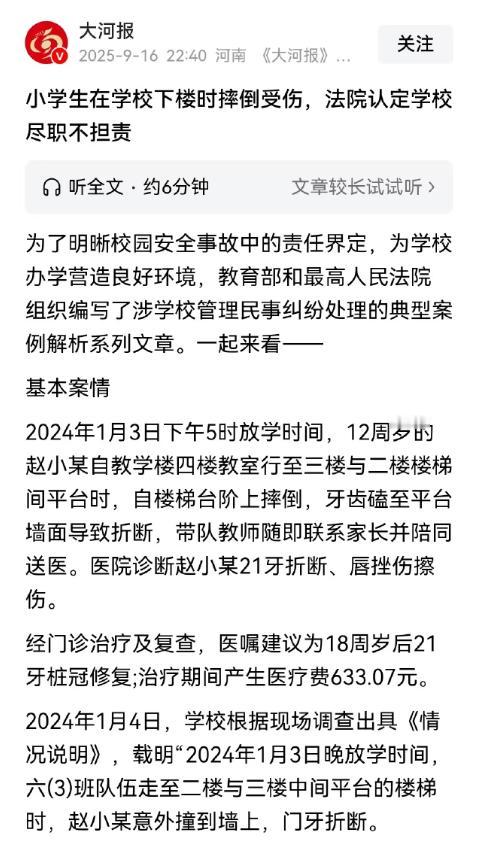

江苏无锡,12岁的小学生小赵放学飞奔下楼,不慎在楼道摔倒,门牙当场折断。家长认为学校没有老师维持秩序,存在监管不力,于是将学校告上法庭,索赔包括医疗费、误工费、营养费等在内的八万元。然而,法院的判决却是——驳回诉求,学校不需赔偿。这到底是怎么回事? 小赵活泼好动,是六年级的学生。2024年1月3日傍晚,放学铃声响起,他和同学们背起书包就往外冲。小赵的教室在四楼,等他跑下三楼,楼道里已经挤满了下课的学生。可小赵并没有减速,反而和伙伴在人群里你追我赶。就在经过三楼和二楼的过道平台时,突然脚下一滑,整个人扑通摔倒,牙齿直接撞到台阶,门牙折断、嘴唇擦伤。 同学们吓坏了,立刻报告带队老师。老师见小赵满嘴是血,马上联系家长,并陪同送医。经过检查,小赵第21牙折断,唇部挫伤,医生建议等到18岁后再做修复。治疗费共计633.07元。 事故发生后,学校立即展开调查,确认没有发生踩踏,小赵是自己跑动摔倒。但小赵家长认为,校方没有在楼道安排老师维持秩序,属于管理不到位。如果有人在场,就能避免孩子受伤。因此他们起诉学校,要求赔偿各项损失共计8万元。 在法庭上,校方拿出了厚厚的材料:班级的《安全教育记载表》《安全警示教育记录》,里面明确显示每周都在进行安全教育,且反复强调“上下楼梯要有序行走”“不得打闹追逐”。同时,楼道墙壁上贴着大字警示标语,提醒学生注意安全。校方辩解:我们已经履行了教育和管理义务,孩子摔倒纯属意外。 这让人想到一个问题:孩子在校受伤,是不是所有责任都该由学校承担? 法院的判决给出了答案。《民法典》第1200条明确规定:限制民事行为能力人在学校学习、生活期间受到人身损害的,如果学校未尽到教育、管理职责,应当承担侵权责任。12岁的小赵属于限制民事行为能力人,因此要看学校有没有履行义务。 结合证据,法院认为:学校确实多次开展过安全警示教育,也采取了张贴标语等措施,履行了合理的教育管理职责。小赵作为12岁学生,已经具有一定认知能力,在明知追逐有危险的情况下仍然奔跑,自己对事故的发生存在明显过错。依照《民法典》第1173条的“过错相抵”原则,被侵权人对损害的发生有过错的,可以减轻或免除他人的责任。最终,法院驳回了小赵家长的全部请求。 换句话说,小赵的受伤,责任主要在于他自己,而不是学校。 这起案件给公众敲响了警钟:学校责任不是无限责任。很多家长认为“孩子在学校出事,学校就该兜底”,但法律并不支持这种逻辑。学校有义务组织教育、提醒安全,却不能保证孩子不会因个人行为受伤。否则,老师们在教学时都会“如履薄冰”,怕担责而束手束脚,最终反而影响孩子正常的成长环境。 其实,这并非个例。近年来类似案例屡见不鲜:有学生在课间追逐打闹摔伤,有学生在体育课上不慎扭伤,有家长要求学校赔偿甚至天价索赔,但法院大多会从“学校是否尽责”这一核心点切入。如果学校确实存在疏漏,例如明知设备损坏仍让学生使用、未组织值守导致混乱,那么学校要担责;可若学校已经履责,学生仍因违反规则受伤,那责任就不在学校。 家长的合理期待需要调整。送孩子去学校,不代表学校要承担“全程看护”的角色。法律定位是明确的:学校的责任有边界,而孩子的安全,既依赖学校的管理,也离不开家庭教育和孩子自身的行为约束。 案件也提醒家长:在诉讼中,“谁主张,谁举证”是基本原则。如果主张学校监管不力,就必须提供具体证据,而不是仅凭主观感受。小赵家属在法庭上没有拿出任何能证明学校过错的材料,自然要承担举证不利的后果。 值得注意的是,法院还强调了“教育功能”。孩子在成长过程中,必然会遇到各种风险。如果一味把责任推给学校,不仅对法律适用不公,也会让孩子失去应有的自我责任意识。事实上,小赵已经接受过多次安全教育,仍然选择奔跑追逐,这恰恰说明教育并不是要替代孩子的责任,而是引导他们建立规则意识。 案件结束后,校方也表示,将继续加强学生安全教育,而小赵的父母则坦言,对孩子的日常行为也要加强规范。这或许才是本案最有价值的意义:法律不仅仅解决赔偿,更让社会重新审视责任与边界。 孩子在校园摔伤,家长心疼是人之常情。但比赔偿更重要的,是让孩子明白——奔跑追逐可能带来危险,规则不是约束,而是保护。安全教育,法律责任,最终的落脚点,都是为了让孩子成长得更健康、更有责任感。