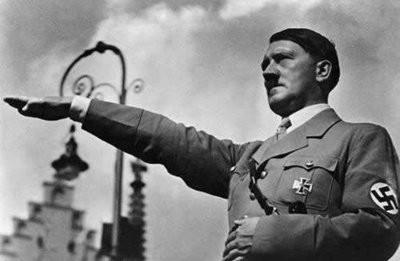

世界真的公平?770万犹太人拥有以色列,2000万吉普赛人却在流浪 在这个讲究效率与秩序的现代世界,民族的命运似乎也在被精确地“分门别类”。 770万犹太人,建起了一个技术强国,以色列;而超过2000万的吉普赛人,却仍像漂浮在地图之外的影子,无国可归、无墙可依。 两个同样在历史中被驱赶、被屠杀、被误解的民族,为何走出如此两极的未来?这不是一场简单的比较,世界真的公平吗?还是说,公平从来就不是这个游戏的规则。 如果时间倒流到20世纪初期,犹太人和吉普赛人在人类社会的“接纳度排行榜”上都处于谷底。 一个被视为“经济吸血鬼”,一个被贴上“社会寄生虫”的标签,纳粹时期,两者都站在了毒气室的门口。 犹太人被系统性地屠杀了600万,而吉普赛人也死去了至少50万,只不过后者的惨剧更像是历史角落里的“无人问津”。 但战争结束后,两者的命运便开始分道扬镳。犹太人有美国支持、有联合国裁定、有强烈的建国诉求和统一的文化认同,于是1948年,以色列正式建国。 这个国家不仅拥有边界,还有军队、科技和全球影响力,而吉普赛人呢?他们没有“家书”,也没有“统一战线”。 战后,他们回到了欧洲的角落里,依然四处为家,一个国家都没有提议为他们划出一块领地,不是没人同情吉普赛人,但似乎也没人真正想解决他们的“漂泊”。 他们没有一个以色列计划,也没有一个马歇尔基金的吉普赛版本,当历史的车轮往前滚时,犹太人跳上了时代的快车,而吉普赛人却像被遗忘在月台上的乘客,只能继续走路。 一个民族的命运,往往不只是外部环境决定的,内部的凝聚力才是真正的发动机,犹太人从来都不是一盘散沙。 从宗教到语言,从教育到经济,他们在四处流散的几千年中,始终保持着极高的文化自觉,犹太教堂不仅是宗教场所,也是社区中心、教育机构、救助平台。 犹太家庭对子女教育的重视几乎近乎“狂热”,这也成了他们在全球各地迅速崛起的秘密武器。 而吉普赛人,至今连一个统一的称呼都没有,有人叫他们“Roma”,有人称他们为“Gypsy”,但他们自己也没有一个统一的政治代表机构。 内部族群林立、语言多样、宗教分散,这不是一个“国家”的雏形,而是一张拼贴画,他们的文化强调自由、流动、反体制,听起来很浪漫,但在现实政治中,这样的结构注定难以形成合力。 这就像两支球队踢比赛,一个有战术、有教练、有球衣统一编号,另一个却各踢各的,连球门在哪都没达成共识。 不是说吉普赛人不努力,而是他们的努力太分散,太零散,太个人主义了,一个民族如果没有共同的“我们是谁”这个问题的答案,就很难拥有一个“我们该往哪去”的方向。 当今世界,讲究的是“系统性”,你要想在全球体系里站住脚,光有文化是不够的,你得能“接入”游戏规则。 犹太人懂了这点,他们不仅建国,还建了高科技产业、军工体系、外交网络,以色列在短短几十年内,从沙漠中拔地而起,成了中东的“硅谷”和“军火超市”。 这不是天上掉馅饼,是他们主动去学习西方制度、主动去构建国家机器、主动去参与全球治理。 吉普赛人也曾尝试改变,近年来,欧洲多个国家为他们设立了专门的教育基金、社会融入计划、住房项目。 但问题是:他们不愿意“被同化”,很多吉普赛人仍坚持传统生活方式,不愿接受正规教育,不愿定居,不愿办身份证明,不是没有机会,而是选择和规则之间的差距太大。 这就像全球都在用智能手机开会,吉普赛人却坚持用手写信。浪漫是浪漫了,但效率上就输了。 现代社会不等人,也不会为任何一个群体停下脚步,当你不愿意参与系统建设,那系统也不会为你预留位置。 更现实的是,这种“拒绝定居”的生活方式让他们在政治上几乎没有声音,没有选票、没有代表、没有联盟,吉普赛人在各国议会中几乎是隐形的。 这种隐形,导致了他们的诉求常常被忽视,问题无法系统化地解决,久而久之,就陷入了“越边缘越被忽视,越被忽视越边缘”的死循环。 犹太人和吉普赛人,都是历史的苦难承载者,但一个成为了历史的奇迹,另一个却成了被遗忘的痛感。 当然,也不能忽视国际社会的偏见与冷漠,一些国家对吉普赛人的歧视依然系统性存在,教育、医疗、就业处处吃闭门羹。 传统不是用来固守的,而是用来转化的,一个民族如果永远只是“被理解”,从未“被参与”,那它终将在历史的洪流中被稀释。

可可豆

一群小偷,流浪汉,连文化是什么都不知道,凭什么建国。

OLD BOY 55号

有实力再说公平,。