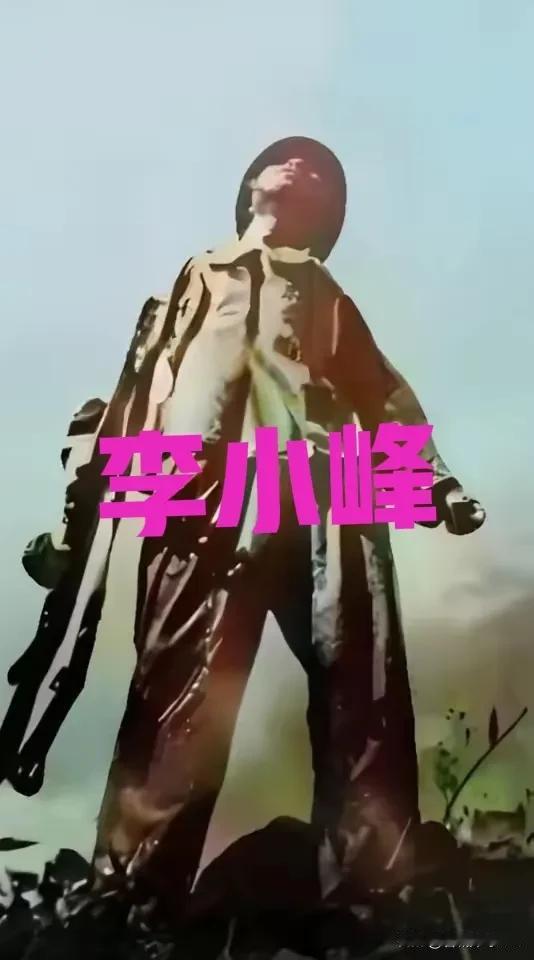

照片中是老山前线一名战士在拉响手雷与敌人同归于尽的那一刻,也是在他生命最后时刻,他以强大的意志力支撑着身体,挺立在阵地上,身体屹立不倒,这名战士就是老山一等功臣李小峰烈士。 李小峰是陕西蒲城人,1965年出生在一个普通农村家庭。家里靠几亩薄田过日子,父母都是老实本分的农民,从小就教他做人要实在、遇事要担当。 他小时候常听村里的老党员讲红军过草地、八路军打鬼子的故事,那些穿军装的英雄形象,在他心里扎了根。 1984年冬天,村里来了征兵的干部,刚满19岁的他没跟父母商量就报了名——他说“国家的边疆得有人守,我年轻,该去”。 父母知道后虽有不舍,但也懂儿子的心思,临走前母亲连夜给他缝了双布鞋,父亲只说了句“在部队好好干,别给家里丢脸”。 到了部队,李小峰成了新兵里最“轴”的一个。 五公里越野,别人跑不动了就放慢速度,他哪怕腿抽筋,也咬着牙往前冲;练射击,别人练够规定次数就休息,他总缠着班长多教几遍,直到子弹能稳稳落在靶心。 晚上战友们都睡了,他还在宿舍里帮大家补磨破的作训服,针线活不熟练,手指常被扎出血,却从没喊过疼。战友们都喜欢这个话不多、干活实在的“小老陕”,说跟他一起站岗,心里特别踏实。 1985年春天,部队接到开赴老山前线的命令。出发前,李小峰给家里写了封信,信里没提半个“危险”,只说“部队要去南方执行任务,这里风景好,战友们都照顾我,等任务完成了就回家帮爸妈收麦子”。 他把信寄出去的那天,偷偷把母亲缝的布鞋塞进了背包最底层——他想,等打赢了,就穿着这双鞋回家。到了前线,他被分到前沿阵地的一个哨位,这里离敌人的阵地只有几百米,每天都能听到对方的动静。 猫耳洞又潮又窄,夏天闷热得像蒸笼,冬天寒风能灌进骨头缝,吃的是压缩饼干,喝的是存了几天、带着泥沙的雨水,可他在给战友的信里写“这里一切都好,我们一定能守住阵地”。 1985年7月19日凌晨,战斗突然打响。敌人趁着大雾,带着轻重武器朝阵地扑来,炮弹密集得像雨点,阵地上的工事很快就塌了一半。 班里的副班长和两名战士先后负伤,鲜血染红了战壕。李小峰一边蹲在战壕里给战友包扎,一边端着自动步枪反击,枪管打热了,他就用衣角裹着继续打。 子弹很快就打光了,他摸出身边的手榴弹,一颗接一颗朝敌人扔过去,直到最后一颗手榴弹也扔完了。这时,几个敌人已经冲到了阵地前,眼看着就要突破防线。 李小峰看着身边不能动的战友,又回头望了望身后的主阵地——他知道,这个哨位一丢,后面的战友就要面临更大的危险。 他右手摸出腰间最后一颗手雷,左手撑着战壕壁站起来。敌人看到这个 lone 战士突然站起,愣了一下,李小峰趁机朝着敌人的方向冲了过去。 他跑得很快,嘴里还喊着什么,没人听清具体的词,但战友们后来回忆,那声音里没有一点怕。离敌人只有几步远时,他猛地拉响了手雷的引信。一声巨响后,阵地上的枪声停了,大雾里只剩下硝烟的味道。 后续部队冲上来时,最先看到的就是李小峰。他靠在塌了一半的工事墙上,身体直直地立着,右手还攥着手雷的残片,胸口的鲜血已经凝固,眼睛却还睁着,朝着敌人冲来的方向。 战友们想把他的身体放平,可他的四肢已经僵硬——那是他用最后一丝力气,把战斗的姿势刻在了阵地上。 后来清理他的遗物时,战友们在他的口袋里发现了那张没寄出去的、写了一半的信,上面只有一句话:“爸妈,我没给你们丢脸”。 战后,部队为李小峰追记一等功,追认为中国共产党党员。他的家乡为他举行了追悼会,村里的人都来送他,父母捧着他的烈士证,哭得几乎站不住,却还是跟来慰问的干部说“我娃是为国家死的,值了”。 这些年,每到清明节,都有学生、退伍军人到他的烈士墓前献花,村里的老人会给孩子们讲他的故事,讲那个在阵地上永远挺立的年轻人。 李小峰的“屹立不倒”,从来不是简单的身体姿态,而是一名战士对国家的忠诚、对战友的守护,是面对生死时,刻在骨子里的担当。 老山前线的岁月已经过去,但像李小峰这样的烈士,用生命守住了和平,也把“忠诚”两个字刻进了民族的记忆里。今天我们走在安稳的日子里,不该忘了,这份安稳的背后,是无数个“李小峰”用青春和生命换来的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。