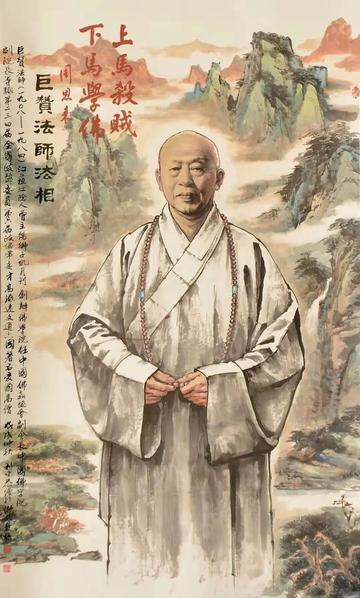

1944年,日军攻入桂林,巨赞法师举起刀,手刃了130多个日本鬼子后,怒吼道:杀生为护生、斩业非斩人,我不入地狱,谁入地狱! 巨赞法师原名潘楚桐,1908年生于江苏江阴的一个书香门第。他早年接受良好教育,曾就读于上海大夏大学,并在此期间接触进步思想,参与爱国运动。后来因躲避追捕,于1931年在杭州灵隐寺出家,法号“巨赞”。 出家后他并未隔绝于世,反而更深入关注社会现实。抗战全面爆发后,巨赞法师毅然放弃寺院的清净生活,投入抗日救亡工作。他牵头组建“南岳佛道教救难协会”,并创刊《狮子吼月刊》。于烽火岁月里,借刊物为阵地,大力宣扬抗日救国之思想,振臂高呼,凝聚爱国力量。 这些行动在当时的佛教界引发不小争议,因为传统教义强调慈悲为怀,不杀生是基本戒律。但巨赞法师提出“佛法慈悲亦惩恶”,认为在特定情况下,惩恶本身就是护生的一种方式。 1944年秋,日军为打通大陆交通线,发动“一号作战”,桂林成为关键攻击目标。彼时桂林防务堪忧,城防薄弱。守城将士仅两万余众,且装备粗陋。而眼前来犯者乃日军精锐之师,一时间,桂林城黑云压城,局势岌岌可危。 巨赞法师此时已在桂林地区活动多年,他主动联系当地瑶族首领李荣保,提出合作抗日。瑶族武装凭借对地形的熟稔与情报网络的助力,迅速探知一支约两百人的日军先遣队,即将途经某村庄。 巨赞法师敏锐洞察到这是伏击良机,旋即与李荣保星夜动员村民,一同制造土枪、火药包,精心布置竹签陷阱,还准备了燃烧油桶,严阵以待。 战斗在11月初的某个夜晚打响。日军先头部队踩中陷阱后陷入混乱,巨赞法师身先士卒,手持砍刀从高处发起突袭。 村民们紧随其后,用梭镖、农具与日军肉搏。夜战和近身搏斗削弱了日军的装备优势,熟悉地形的村民逐渐占据上风。 巨赞法师在混战中连续砍杀数名日军,僧袍被鲜血染红。战斗持续整夜,最终歼敌130余人,仅少数日军逃脱。 周总理得知后,题写“上马杀贼,下马学佛”赠予巨赞法师,这八个字精准概括了这位法师在特殊时期的双重使命。 巨赞法师的行动之所以引人注目,不仅因为其战果,更因它打破了传统佛教“乱世闭山门”的消极姿态,证明信仰力量在民族存亡关头可以转化为救国行动。 他的选择并非一时冲动,而是基于对佛法深层次的理解。他倡导“生产化”和“学术化”的佛教改革,认为佛教应适应时代,积极参与社会活动,甚至劳动生产。这种思想在当时是颇具前瞻性的。 抗战胜利后,巨赞法师回归佛门,但并未停止活动。1949年,他以佛教界代表之姿登上天安门城楼,参与开国大典。彼时,他身着僧袍,于全场代表中独树一帜,成为那庄严时刻里一道别具一格的风景。 此后他参与筹建中国佛教协会,担任副会长,并致力于佛教教育和改革,直至1984年在北京圆寂。巨赞法师的一生,可谓“干过革命、杀过日军、专研佛法、心系国家”。 巨赞法师的经历也让我们看到,个人选择如何与时代紧密相连。他从一位进步青年到僧人,再到抗日战士和佛教改革者,每一步都是对自身信念的实践。 他的“杀生为护生”并非对暴力的赞美,而是对特定历史情境的回应。正如他所说“斩业非斩人”,其目标并非夺取生命,而是斩断恶业。