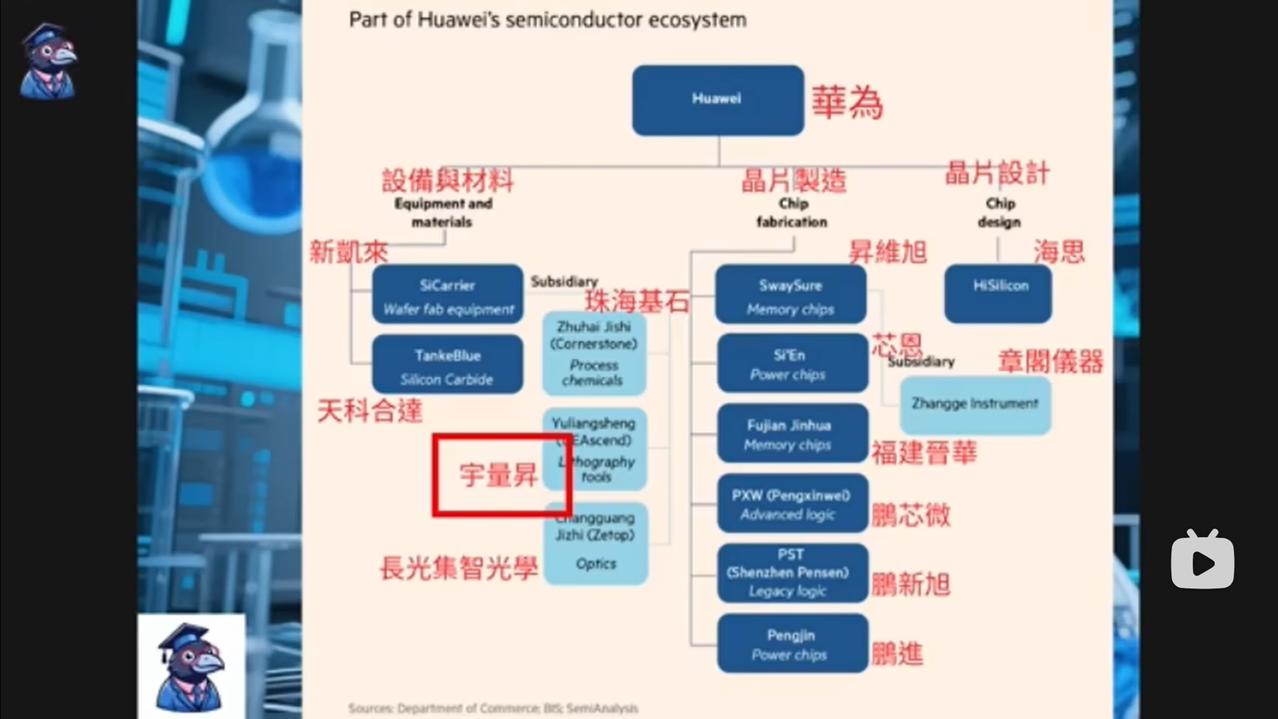

美国同意英伟达的芯片只要回到国内建厂,就能卖给中国。一出政策,中国立马反击:只要芯片在中国生产,不管技术从哪儿来,都得贴上中国制造的标签。 2025年3月,特朗普政府突然宣布允许英伟达等企业通过“回国建厂”方式恢复对华芯片销售。这一决策背后藏着双重算计:美国铁锈地带因制造业外流导致失业率攀升,通过政策引导芯片产能回流可争取选民支持。 美国试图将高端制造环节留在本土,同时用芯片出口作为谈判筹码,继续限制中国获取最先进技术。英伟达迅速响应,其针对中国市场特供的H20芯片订单在2025年第一季度激增至160亿美元,占同期营收的93%。 但美国政府显然低估了中国市场的复杂性——当英伟达准备扩大在华生产时,中国的“标签政策”如同一记重拳,直接打乱了其战略部署。 中国此举绝非临时起意。自2018年美国将华为列入实体清单以来,中国芯片产业便进入“战时状态”。数据显示,2024年中国半导体设备支出达366亿美元,同比增长29%,国产设备占比从17%提升至38%。 华为昇腾910B芯片性能已达英伟达H20的85%,价格却低30%,2024年国产AI芯片市占率从5%跃升至18%。更关键的是,中国通过政策引导形成“国产替代+技术攻关”双轨策略:央企带头采用国产芯片,龙芯中科中标8000台芯片项目。 地方政府设立专项基金,寒武纪、壁仞等企业获国资注资;开源框架领域,中国主导的“飞桨”市场份额从2022年的12%升至2025年的27%,开始支持国产芯片架构。 美国的“松绑”政策实则暗藏玄机。特朗普政府推翻拜登时期的分级许可制度,改为通过“政府间许可协议”决定出口配额,要求英伟达将中国销售收入的15%上缴美国财政部。 这种“芯片税”模式创下出口管制史先例,导致英伟达H20芯片成本上升,百度、腾讯等企业被迫重新评估采购计划。更讽刺的是,当英伟达试图用Blackwell架构芯片叩开中国市场时,中国立即启动安全审查,要求其证明产品未被植入追踪定位系统。这种技术信任危机,正是美国长期滥用“国家安全”概念实施技术封锁的反噬。 中国的反击策略环环相扣。通过“流片地认定原产地”规则,将台积电在中国台湾生产的芯片排除在关税之外,同时倒逼英伟达等企业在中国建立完整产业链。 中芯国际2024年14nm制程芯片量产,华虹半导体40nm工艺成熟,配合国产EDA工具突破,中国在成熟制程领域已形成闭环。这种“以成熟养先进”的策略成效显著:2025年9月,中国对美国模拟芯片发起反倾销调查,涉及40nm及以上工艺的CAN收发器、RS485芯片等产品。 这类芯片虽技术门槛不高,却是汽车电子、工业控制领域的核心部件,2024年中国进口额达680亿元,国产化率不足15%。政策催化下,圣邦股份、思瑞浦等企业迅速填补市场空白,其车规级芯片通过AEC-Q100认证,成功进入比亚迪供应链。 这场博弈的深层影响远超商业范畴。欧洲企业已闻风而动,英飞凌、意法半导体宣布在中国本地化生产芯片以适应新规则;日本信越化学加大对中国光刻胶供应;韩国SK海力士考虑将部分HBM芯片产线迁至无锡。 全球芯片产业链正经历“去政治化”重构,而中国通过“标签政策”撬动的不仅是市场份额,更是技术标准制定权。据预测,到2026年中国AI芯片自给率将超40%,国产深度学习框架将建立自主标准,届时美国芯片企业或将面临“技术先进却无人买单”的困境。 当技术霸权遭遇市场需求,当政治操弄碰撞产业规律,这场芯片博弈的结局似乎已现端倪。中国用政策引导市场,用市场培育技术,正在构建更具韧性的供应链体系;而美国仍在“技术封锁”与“市场依赖”的矛盾中摇摆。 这场没有硝烟的战争,最终考验的不仅是技术实力,更是对产业规律的敬畏之心。您认为,未来全球芯片产业格局会因此发生哪些根本性变化?欢迎在评论区分享您的观点。

励志前行

争取全部自产自销,杜绝进口芯片,让美国自己用吧。

百分百神圣一击率 回复 09-22 18:25

起码目前没有那个能力。

用户10xxx07

重罚英伟达100亿美元,没有把核心技术透露给中国,反而赚取大量钱财,而且芯片性能只有20%。

用户16xxx16

的

建国

以后,出口国外的任何带有中国技术的电子产品,直接有北斗定位锁定。

太子哥5718

中国又不能供应中级芯片,明年没有中级芯片供应怎么办?

李力 回复 09-20 23:30

你懂个屁