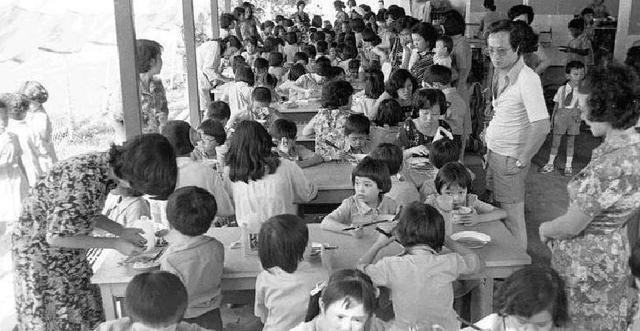

新加坡是中国以外,全球唯一一个华人占主体的国家,当年马来西亚因为新加坡的华人占比太多所以把新加坡踢走,但讽刺的是,马来西亚现在是中国以外,全球唯一一个保留完整中文教学体系的国家。 1965年,新加坡刚被马来西亚“踢”出来的时候,那叫一个惨。国父李光耀在电视上宣布独立时,当着全世界的面,哭得像个孩子。他一生的政治理想,就是带领新加坡并入马来西亚,搞一个“马来西亚人的马来西亚”,大家不分种族,平起平坐,共同发展。 可马来西亚的马来族精英不这么想。他们要的是“马来人的马来西亚”。当时,新加坡华人占了七成半,这一合并,整个马来西亚联邦的华人比例飙升到40%多,眼看就要跟马来人平分秋色了。这让当权的马来精英们如坐针毡,总觉得华人在抢他们的地盘和权力。 再加上李光耀和他的人民行动党能量太大,不仅在新加坡站稳了脚跟,还雄心勃勃地要去参加马来西亚的全国大选,这直接威胁到了马来精英的统治根基。经济上,新加坡这个“会下金蛋的鸡”要上缴60%的税收,远超其他州,还处处受限制。 政治理念不合,经济利益谈不拢,种族矛盾还一点就炸。1964年,新加坡爆发了两次大规模的种族冲突,血流成河。所有矛盾搅和在一起,最后马来西亚国会全票通过——“你走吧,咱俩过不下去了。” 李光耀擦干眼泪,干的第一件大事,就是给这个新生国家“定魂”——我们是谁? 按理说,75%都是华人,打出“海外华人国家”的旗号,似乎顺理成章。但李光耀看得远,他知道,这块牌子绝对不能挂。 所以,李光耀和他的团队从一开始就定下了铁律:新加坡首先是“新加坡人的新加坡”,而不是“华人的新加坡”。为了凝聚国民,他们选择了一个最中立、最实用的工具,英语。 至于华文,地位当然有,但它的定位变成了“母语”,一种文化和情感的传承。而且,新加坡政府着力推广的是“华族文化”,而不是“中华文化”。一字之差,天壤之别。前者强调的是新加坡本地华人的文化身份,是东南亚的、本土化的;后者则指向那个遥远的、作为祖籍国的中国。 这种“去中国化”的身份构建,在很多老一辈华人看来,是痛苦的。他们眼睁睁看着自己的孩子,华语说得越来越蹩脚,对中国的历史文化越来越陌生。但对李光耀来说,这是生存下去的必要牺牲。他要的是一个务实的、高效的、所有国民都认同“新加坡人”这个身份的国家,而不是一个揣着文化包袱、在历史情感里打转的国家。 对内,它避免了国家因种族问题而四分五裂,让所有国民能劲儿往一处使,埋头搞经济。对外,它成功地让新加坡与中国“脱钩”,在冷战时期赢得了西方的信任和投资,也让它在强邻环伺的东南亚有了一席之地。 对美国说“我们需要你”,是真心话,为了安全。跟中国搞经济合作,也是真心话,为了赚钱。这两件事,在新加坡看来,一点都不矛盾。 骂它“数典忘祖”,其实是站在我们的立场上,用“血浓于水”的宗族情感去看待一个现代主权国家的政治选择。但在新加坡自己看来,它只是在做最符合自己国家利益的事。让国民安居乐业,闷声发大财,这比什么“同宗同源”的虚名都实在。 聊完了新加坡,咱再掉头看看把它“踢”出去的马来西亚,更有意思的事儿来了。 当年,马来西亚就是因为嫌华人太多、华文影响力太大,才跟新加坡分家的。可兜兜转转60年过去,如今的马来西亚,反倒成了中国以外,全世界唯一一个拥有从小学、中学到大学完整中文教育体系的国家。 这是不是很讽刺? 在马来西亚,有超过1300所华文小学、60多所被称为“独中”的华文独立中学,还有好几所由华人社会自己出钱出力创办的大学学院。这些学校,用的都是华语教材,教的是唐诗宋词,传承的是最纯粹的中华文化。每年都有成千上万的毕业生,说着一口流利的普通话,汉字写得比很多国内的年轻人还漂亮。 这是怎么做到的?答案是两个字:抗争。 当年被“踢”出去的新加坡华人,选择了融入和妥协,用淡化自身文化属性的方式换取生存空间。而留在马来西亚的华人,没有别的选择,他们的人数虽然不少(目前约占总人口23%),但在“马来人优先”的国策下,始终处于一种守势。 为了不让自己的文化被同化、被边缘化,马来西亚的华人社会迸发出了惊人的凝聚力。从最有钱的富商到最普通的菜农,一代又一代人,有钱出钱,有力出力,硬是靠着民间的力量,把华文教育的火种给保了下来。每一次政府试图修改教育法案、削弱华文教育地位,都会引发华人社会大规模的、持续的抗议和博弈。 他们把学华语、办华校,看作是民族的根,是最后的文化堡垒。 于是,就出现了今天这个奇特的局面: 一个华人占绝对多数的国家,为了国家生存,主动选择用英语作为第一语言,并刻意与中华文化保持距离。 另一个以马来人为主导、甚至曾经激烈排斥华人的国家,却在华人自身的顽强坚守下,阴差阳错地成了海外中华文化的“活化石”。