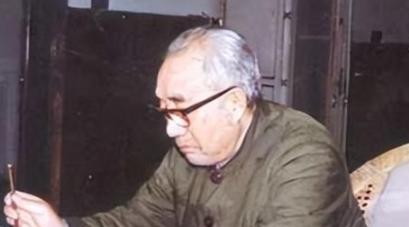

1990年徐向前元帅病情恶化,弥留之际,他留下三个要求,徐帅离世后,他的儿子徐小岩第一时间将父亲的遗愿告知中央,中央却回复:无法全部答应。[无辜笑] 徐向前的人生轨迹充满了转折,1901年他出生在山西五台县一个穷秀才家庭,父亲徐懋淮是个落魄书生,家里常常揭不开锅,年轻的徐向前本想接过父亲的教鞭,在村里当个小学教师过一辈子。 1924年23岁的他听说广州有个黄埔军校在招生,怀着改变人生的想法南下报考,在数千名考生 中,他以优异成绩被录取为黄埔一期学员,从此踏上了完全不同的道路。 在黄埔军校他展现出了惊人的军事天赋,他不仅理论课成绩优秀,在实战演习中更是屡屡创造佳绩,同期学员中很多人后来都成了国共两党的军事骨干,而徐向前则选择了共产党这边。 1931年在鄂豫皖苏区,面对国民党军队的“围剿”,他创造了一个又一个以少胜多的经典战例,双桥镇战斗中,他指挥不足2万人的红军,击败了3万多敌军,缴获大量武器装备。 他用“围点打援”的战术,48天连续作战,歼敌3万余人,这一仗直接改变了鄂豫皖苏区的军事形势,当时有人计算过,红四方面军平均每个战士要对付两个敌人,而徐向前硬是打赢了。 抗日战争爆发后他又展现了他在山地作战方面的天赋,在太行山区,他指挥八路军129师等部队,建立了晋冀豫抗日根据地,神头岭伏击战、响堂铺伏击战,一次次精彩的战术运用,让日军对这个“山西老表”既恨又怕。 解放战争中他临危受命,接手华北战场,1948年太原战役,他面对的是阎锡山经营38年的“模范省”,太原城墙厚实,工事坚固,阎锡山自信地说“太原是攻不破的”,但他就是有办法,他采用坑道爆破、城垣突破等战术,经过6个月激战,终于拿下了这座“铁打的太原”。 正是这些赫赫战功,让他在1955年成为共和国十大元帅之一,也是其中唯一的北方人,但和别的元帅不同他身上始终保持着山西农民的朴实。 他的生活习惯从来没改过,每天早上起来,必须要吃一碗山西老家的莜面或者荞麦面,说话还是一口地道的山西话,连身边的工作人员有时候都听不太懂。住房分配了几次,他都选最简单的,从不要大房子。 有一次有关部门给他配了一辆新的红旗轿车,他看了看说:“我那辆旧车还能开,新车留给更需要的同志吧。”就这样一辆旧吉普车陪伴了他很多年。 他的夫人黄杰也是个节俭的人,两口子的工资除了基本生活费,剩下的都用来接济困难的老战友,有战友的孩子上不起学,他们就资助学费;有老同志生病住院,他们就拿钱帮忙。 这种朴素的作风,在他临终前的交代中体现得更加明显,1990年6月他因多种疾病住进了医院,医生告诉家属,老人时日不多了。 在病房里他把儿子徐小岩叫到床前,断断续续地说:“我这一辈子,从穷孩子到元帅,都是党和人民给的,现在要走了,不要给国家添麻烦,一切从简。” 他特别强调了三点:第一,不要搞什么遗体告别,人死了就是死了,没必要让大家跑来跑去;第二,不要开追悼会,我就是个普通的共产党员;第三,把骨灰撒到我打过仗的地方,让我回到那些山山水水中去。 时任中央领导经过反复商议,最终做出了一个平衡的决定:同意将骨灰撒向徐向前战斗过的地方,但追悼会必须要开,只是改个名字叫“送别会”,理由很简单:全国人民需要一个表达敬意的机会。 1990年9月24日执行撒骨灰的日子到了,按照徐向前的遗愿,选定了四个地方:大别山代表鄂豫皖苏区时期,大巴山代表红四方面军长征路,河西走廊代表西路军征战地,太行山代表抗日战争根据地。 那天天气不好,秋雨连绵,但沿途的老百姓听说消息后,自发地站在路边送别,在大别山区,一些当年的老红军战士拄着拐杖赶来,他们含着泪说:“徐总指挥,您回家了。” 按照计划每个地方只撒一小部分,但当工作人员打开骨灰盒时,发现里面不仅有骨灰,还有一张小纸条,是徐向前生前亲手写的:“我愿意永远做一个普通的共产党员。” 回过头看,中央当年的决定是明智的,追悼会虽然违背了徐向前的遗愿,但它给了全国人民一个缅怀英雄的机会,而撒骨灰的执行,则完美地体现了这位老将军的心愿:回到人民中间去。 网友们敬佩不已: “老元帅是真低调,一辈子都在奉献,最后的心愿还是不想给国家添麻烦,泪目了。” “三个要求,两个被拒,这恰恰说明人民有多爱戴他,不是中央不尊重,是大家舍不得就这样默默送走他。” “骨灰撒遍战斗过的地方,这才是真正的魂归热土,与牺牲的战友们长眠在一起,想想就让人动容。” “一家子都是高风亮节,抚恤金转头就捐给更需要的人,现在的‘官二代’真该好好学学什么是家风。” 徐向前元帅的三个遗愿,中央选择“部分答应”,有人认为这违背了个人意愿,有人则认为这是人民情感的必要表达,您怎么看,如果是您会希望完全遵照遗嘱,还是举办仪式让后人有个缅怀的机会? 官方信源:中国共产党新闻网