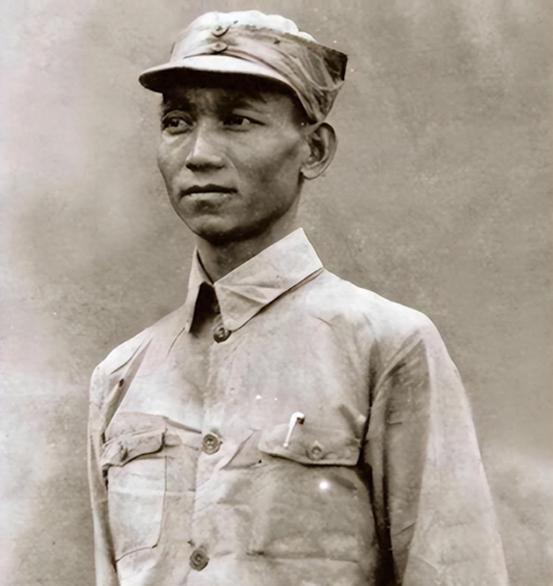

他从纵队司令调离到后方,再无缘前线作战,当野司副参谋长有点低 “1947年二月,东总要把老陈调回后勤?”松江铁路线上,一名作战参谋半信半疑地压低声音。同行的交通员耸耸肩,“文件都下来了,换洪学智顶他的位置。”短短一句对话,预示着陈光军事轨迹的急转弯。 陈光1914年在江西出生,17岁参加红军。第一次国共内战期间,他先是红五军团连长,旋即在长征路上补位红一军团代理军团长。那支部队里,林彪、聂荣臻、罗瑞卿个个年轻气盛,仍对这位“陈连长”保持敬意。抗战爆发后,八路军115师南下,刘伯承、邓小平坐镇师部,叶剑英出任参谋长,担子瞬间加重。115师旅长、代师长的身份,让陈光站到华北抗战核心,但名气却在诗人将领如贺龙、左权的光环下被遮住。 1945年日本投降,东北骤成战略要地。中央进军东北的筹划里,需要一批“懂山东又懂北满”的人来缝合部队,陈光正符合。东满军区副司令的任命,表面看是区域军务,实则是为后续建纵队探路。6纵组建时,七旅与山东七师并编,军歌和口令都带着“泰沂味”。陈光对此心里踏实:熟人多,指挥链顺。 然而1946年夏秋,东北局势扑朔。老虎山、汤原两役胜则胜矣,用兵方式上却与东总有摩擦。陈光强调纵深穿插,主张集中兵力吃掉机动师;林彪的底牌则是“避实击虚”,以调动包围为主。密松会战前,两人在作战会上僵持。会后林彪对刘亚楼摇头:“性子太直,北线不好指挥。”档案里只留下一句“因身体原因休整”,但熟悉内情的人都知道,这是说给外界听的。 被“请”出前线后,陈光顶替李天佑担任松江军区司令。相比纵队,松江军区既无全权机动,也难触大规模会战,主要任务是征粮、扩员、修路、送寒衣。有人形容“像把天津快板演员调去指挥锣鼓队”,颇为贴切。1947年夏季攻势,四平三战三捷,6纵在洪学智手里越打越顺;秋季攻势更创下34天歼敌5万的纪录。广场上颁奖时,士兵高喊“纵队威武”,老陈却只能隔着松花江读电报,一声不吭。 在个人简历里,错过东北三大战役无疑是巨大空缺。更刺眼的是,昔日部下们一路“升级”:邓华转兵团司令,黄永胜成四野前指副参谋长。1949年春,平津战役告捷,陈光被调至野战军司令部任副参谋长。这一职务理论上管辖情报、作战、后勤诸线,权责不小。但放在将星璀璨的四野,比起兵团司令或纵队总指挥,显得“有点低”。最现实的感触,是再也拿不到作战部队的指挥权。 不得不说,陈光的用兵风格偏锐、喜冒尖,适合前沿突击,却不善于在会议桌上反复妥协。史料记载,他跟参谋人员讨论计划时,常把铅笔往桌上一摔:“图上推演没问题,行军得踩泥巴。”这种话今天听来也痛快,但对高层决策是一种挑战。长此以往,成为被“临时休整”的借口。 有意思的是,陈光离开6纵后,纵队在东北打出了极高声望。1948年辽沈战役,6纵穿插新民,以“午夜急行军”切断廖耀湘西进通道;锦州拉锯时又配合炮团夺高地。许多军史专家分析,若陈光仍在,路线或许偏向强突式,会不会更快结束战斗,众说纷纭。但可以肯定,张家口兵团如若没有洪学智的稳扎稳打,也未必能在数九寒天守住补给线。 1950年抗美援朝,四野番号改为志愿军主力。前指名单中,彭德怀点将邓华、洪学智、韩先楚,却没有陈光。原因不复杂:参谋长系统已满编,老陈刚在南京军大进修,调动格外麻烦。此后十多年,他辗转军事学院、国防部训练局等单位,负责教材、演习评估,大脑没闲着,手上的冲锋枪却再没机会开火。 性格问题是不是决定命运?很大程度上是。军事系统讲究令行禁止,脱离组织策略的桀骜难免被边缘。不少战史研究者称:陈光不逊色邓华、韩先楚,可惜在大势面前,个人风格的分歧被放大,从而错过了几个决定声望的战役阶段。这种遗憾在他自己晚年谈话中也有流露,他给学员授课时说:“指挥打仗,嘴上要带刺,心里得圆。”短短十字,像是迟到的注脚,却确实生动。 值得一提的是,陈光后期投身军校建设,参与编写《连排战术》教材,对50年代末的步兵训练影响深远。那套教材里的章节依旧突出穿插、夜袭、快速突破,若细读条文,能隐约看见他在东北没实现的战术想法。正是这些实战细节,让后来数百万新兵初识现代野战概念。 1974年,陈光病重,移居成都疗养。战友探视,他仍惦记东北。“那年要是让我带6纵穿海城,估摸能提前收尾。”声音不高,却透着握刀的劲。医生记录里写道:患者用手比划攻势路线,情绪激动。这一幕让人沉思:军人的舞台一旦合上帷幕,再宽敞的办公室也填不满战场留下的空白。 从红军少年到副参谋长,陈光在历史画卷中的剪影偏暗,却没被磨掉棱角。他的经历提醒后人,个人锋芒与集体战略的张力,往往决定了一位将领最终停在何处。审视那段岁月,硝烟散尽,冲突与合作的碰撞仍可感知——哪怕只是透过一份调令的字缝。