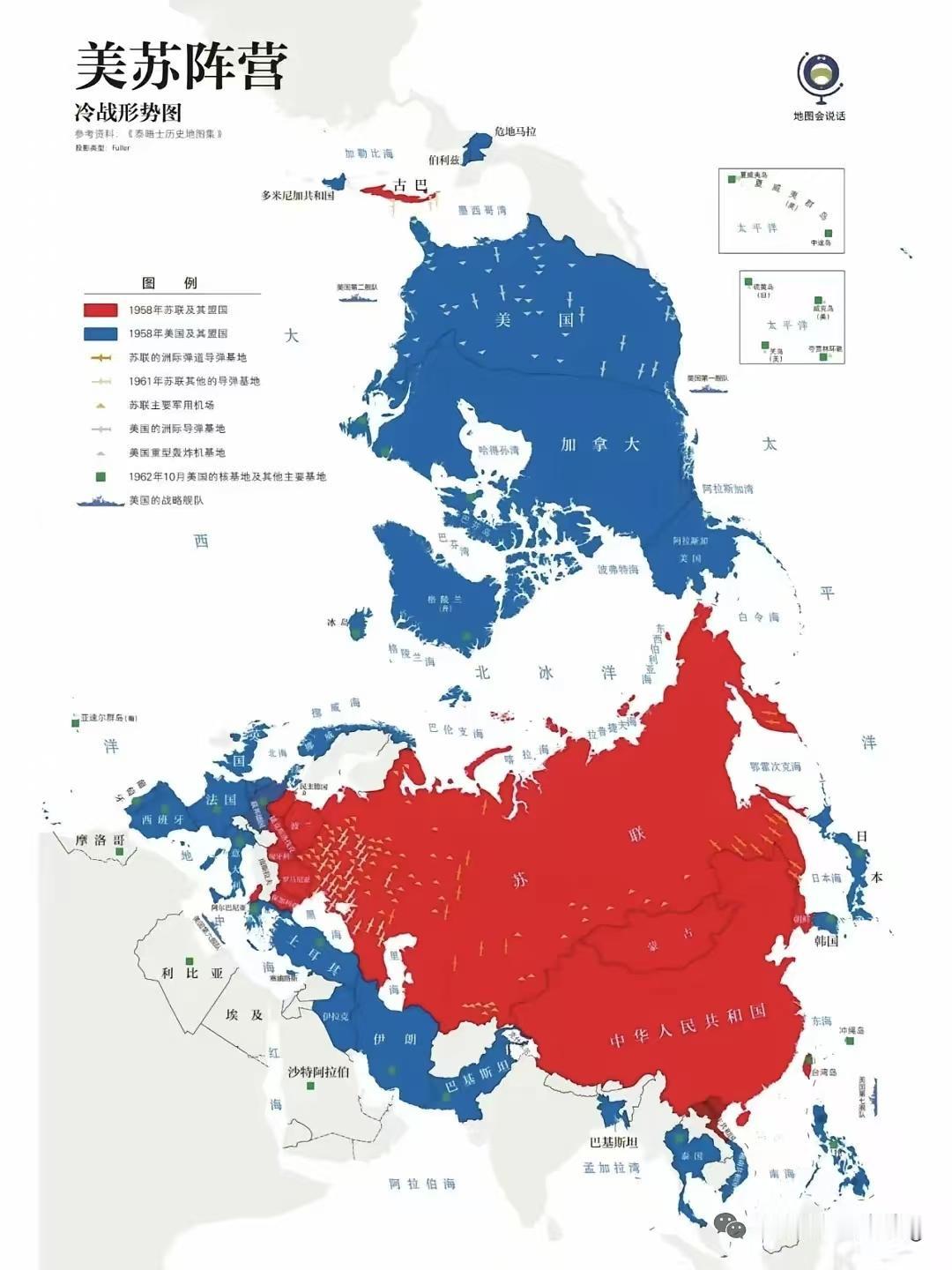

他即将调任第一副总长,准备协助杨勇工作,结果杨得志调来当总长 “1979年5月的一天凌晨,军委办公厅值班员小声嘀咕:‘张副总长的拟任电报又改了?’值班参谋摇头:‘首长们还在商量,总长人选有变。’”短短几句闲谈,透出总参高层调整的微妙气息。就在这一年,总参谋部经历了一次颇费周折的换班——杨勇原本被视为总长最佳继任者,张震也准备出任第一副总长协助他,可最终坐上总长位置的却是杨得志,三位开国上将的人生轨迹再度交织。 时间线得从更早说起。1953年夏,金城前线的冲锋号刚吹响不久,杨勇抵达志愿军司令部。他是“三杨”里最后一个踏上朝鲜土地的,却赶上了最后一场大规模阵地战。彼时20兵团已由郑维山暂代司令,防区遍布山岭与河谷,接防交替极为频繁。杨勇到任后提出“分区自卫、集中反击”的思路,十几天后打响的堵漏战斗,狠狠敲掉对手两个团的牙齿。停战签字那晚,身边参谋记下他的低语:“别急撤,分批回家,留够分量,敌人才沉住气。”这句建议直接写进了后续撤军方案,成为志愿军分批回国的原则之一。 1958年全部撤离完成。问题来了——几十位上将各有所属,杨勇与王平却暂时没有对口岗位。恰巧杨成武打算把北京军区司令的担子交出,理由是“金门炮击要紧,总参更忙”。一来一回,杨勇进京任北京军区司令,同时兼副总长,那只是挂名;真正把手伸进总参各部门,要等到1977年他专职担任第一副总长以后。这一次,他盯得最紧的是训练口,大力推广“郭福兴教学法”,练体能、练协同、练夜间行动,一度让北京近郊演习场灯火通宵。 张震在另一条轨道上前行。三野出身的他,打仗时任过粟裕的参谋长,解放后又在南京军事学院深造、办学,堪称“参谋中的老师傅”。战役计算、后勤筹划、部队调配,样样精熟。正因为这份履历,军委最初的设想是:把张震放到第一副总长的位置,让他与杨勇“政参配合”,新旧思路相互补。方案起草得很快,人事电报也拟好了,却迟迟未发。原因不复杂,两条:一是杨勇入主总参时间不长,纯参谋经历不足;二是对越自卫反击战刚结束,作战总结急需一位深谙前线、又精于参谋工作的统帅主持。 于是,另一位上将走进视野。杨得志早年在八路军一二九师大炮连起家,解放战争后期指挥过衡宝、华中南线一串大仗。1955年至1969年,他在南京、广州两大军区主政,对南方山地、丛林战颇有研究。尤其1979年春,他作为中国人民解放军在对越作战的主要指挥者之一,整个战役复盘他烂熟于心。把这样一位熟悉现代条件下集团军作战、又兼顾参谋业务的人推到总长位置,符合当时总参迈向“合成化、信息化雏形”的需要。 决定公布以前,军委领导曾找杨勇做过沟通。会上没有客套话,直抒胸臆——“让老杨哥当副,我们放心,你俩互补。”杨勇点头,只说一句:“干工作,名次不重要,主次分清就行。”同席的张震轻轻笑了笑,补上一句:“总参的规矩,我懂,也服这个安排。”几句话,把潜在的职务落差化解得干干净净。 1979年7月,新任命正式生效:杨得志任总长,杨勇为第一副总长,张震与几位老参谋长并列副总长。短短三行字,却意味深长。首先,总参走向专业分工更细的阶段,作战、训练、侦察、通信等口,都要以战役体系而非单纯军区格局去统筹;其次,几位经历过抗美援朝、反击作战的上将同处一室,有利于打通经验壁垒。作战部年轻参谋反映:此前跨部门协调往往耗时数日,新班子到位后,当天能拍板的大事绝不过夜。 值得一提的是,这三位将领私交并不薄。早在土地革命时期,杨勇曾是张震的直接上级;上世纪五十年代末,他们又在北京军区和总参短暂共事。至于杨勇与杨得志,两人虽分属华北、华中战场,却多次在军委作战会议上碰头,性格相近,凡事先讲思路,再谈分工,没有暗地较劲的习气。某次会议散场,警卫员听到杨勇半开玩笑地说:“总长要冲锋,副总长得把弹药背好。”一句玩笑,正好说明新班子的分工逻辑。 新架构运行不到一年,一系列面向八十年代的整训规划陆续推出。例如,将前线指挥机构由传统军区—军—师串联模式,尝试调整为“方向指挥所—集群—旅”两级或两级半指挥链;再如,以对越作战暴露的问题为导向,增设合成营夜战科目,把远程炮兵、工兵、卫勤统一纳入预案。文电往来里,杨勇签字最多的是“训练”与“后勤”,杨得志重点批示“作战纲要”,而张震几乎包下“战役学资料整理”与“外军对比研究”。三人分工细,却互有交叉,保证无人缺位。 1985年百万大裁军启动,正是这套架构打下的基础。彼时杨勇已因身体原因离岗修养,杨得志与张震继续主持后续工作,依然遵循那年定下的思路:先试点,后推广,不搞一刀切。外界评价这一时期的总参“决策快,指令准,行动稳”,背后不少机制来自1979年的那次人事变动。