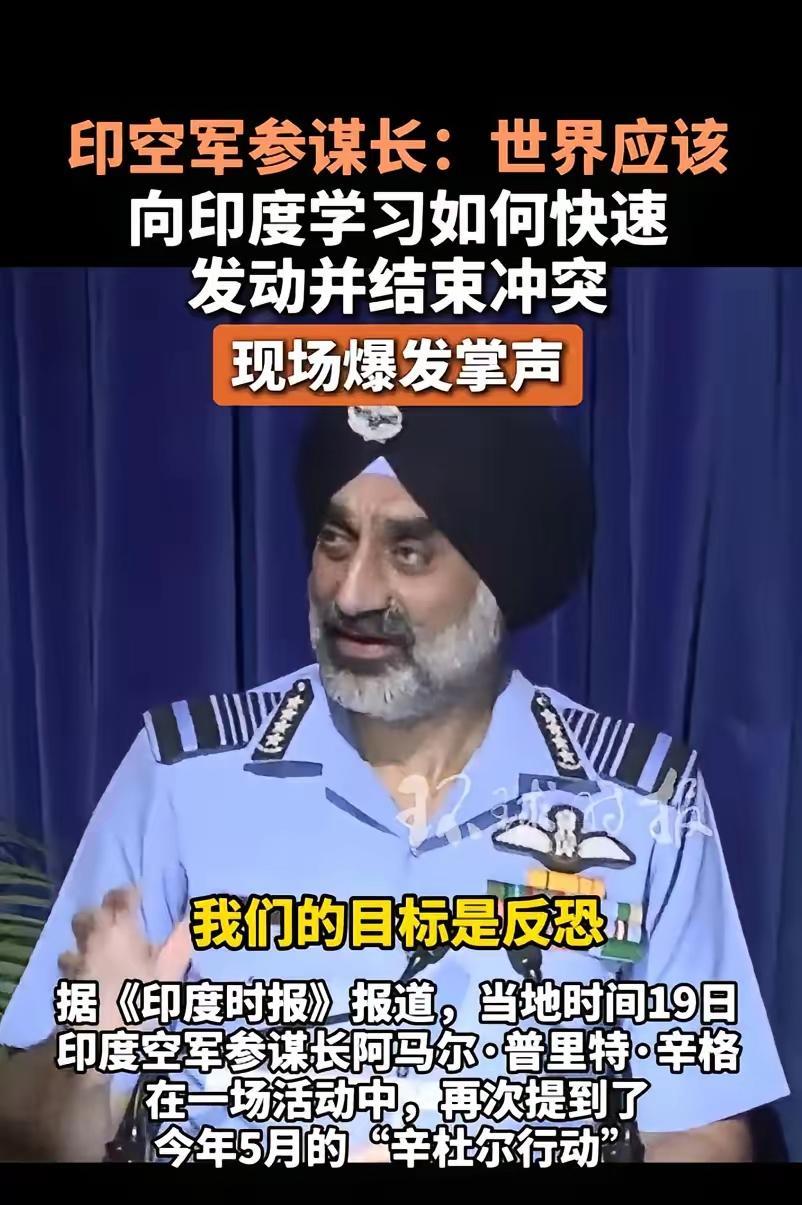

他说:“今天正在发生的主要战争,已经持续多年,因为没有人考虑结束冲突。我们的目标是反恐,并且已经实现,那我们为什么不结束冲突?世界应该向印度学习如何快速发动并结束冲突。” 印空军参谋长阿马尔·普里特·辛格近日关于“世界应向印度学习快速发动并结束冲突”的言论,在国际舆论场激起了不小涟漪。 这番以“辛杜尔行动”为佐证的胜利宣言,表面上彰显了印度军事自信,实则折射出一种值得警惕的战略短视。 在现代冲突复杂性日益增加的背景下,将军事行动简单化为“速战速决”的方程式,不仅忽略了冲突管理的本质,更可能孕育未来更大的不稳定因素。 辛格参谋长的言论首先需要放在印度国内政治语境中解读。 莫迪政府近年来持续推进民族主义议程,需要定期展示强势国防形象以巩固民意支持。 将有限军事行动包装为“完美胜利”,符合当前印度执政党的国内政治需求。 这种将军事行动“品牌化”和“营销化”的倾向,实质上是将国家安全议题工具化为国内政治服务,而非真正从地区长期稳定角度考量。 历史经验表明,过度简化的“胜利叙事”往往埋下更大隐患。 2003年小布什宣布伊拉克主要战事结束时的“使命完成”宣言,成为后来长期混乱的反讽。 印度军方高层此时的凯旋主义,同样忽视了克什米尔问题的历史复杂性和跨境冲突的多维度特性。 辛格参谋长言论中最值得商榷之处在于混淆了“冲突终止”与“冲突解决”的本质区别。 军事行动可以强制实现暂时停火(冲突终止),但真正可持续的和平需要政治解决方案(冲突解决)。 印度军方展示的“4天速胜”模式,充其量只是实现了前者,却远未触及后者。 克什米尔地区的紧张态势有着深厚的历史根源、民族认同问题和领土争端背景,这些结构性问题不可能通过任何单边军事行动得到根本解决。 相反,强调“速胜”可能进一步强化零和思维,削弱各方通过对话解决分歧的政治意愿。 真正的冲突管理需要的是耐心、持久的外交和多边协调,而非军事行动的速度竞赛。 印度作为南亚主导性大国,其安全思维模式直接影响地区稳定。 鼓吹“快速发动并结束冲突”的军事理念,可能引发地区安全困境的升级。 邻国可能将这种学说解读为印度更倾向于军事而非外交手段解决争端,从而采取相应防范措施,导致军备竞赛和安全信任赤字加剧。 值得注意的是,现代冲突形态正在发生根本性变化。 混合战争、代理人冲突、网络攻击和非对称作战等新型挑战,已经超越了传统“发动-结束”的线性冲突模式。 在这种新环境下,强调“快速解决”的传统军事思维可能恰恰无法应对那些没有明确开始和结束、持续处于灰色地带的现代安全威胁。 国际规范与负责任大国角色 印度渴望成为全球领导力量,但真正的大国地位需要建立在遵守和维护国际规范的基础上。 单方面宣称拥有“快速发动冲突”的权利,与国际社会通过联合国宪章建立起来的集体安全理念存在张力。 负责任的大国应当强调冲突预防和外交解决,而非炫耀发动战争的速度与效率。 联合国框架下的国际秩序虽然存在种种缺陷,但其核心原则——禁止侵略性使用武力、尊重主权和平解决争端——仍然是全球稳定的基石。 任何国家,无论其实力如何,都不应轻率倡导将军事行动“正常化”和“便捷化”的论述。 印度军方高层展示的“速胜”自信,表面上彰显了军事效能,实则回避了一个关键问题:当军事上的战术成功无法转化为政治上的持久解决方案时,所谓的“胜利”究竟意味着什么? 历史已经多次证明,暂时压制症状而不治疗疾病本身,往往会导致问题以更复杂的形式再次出现。 克什米尔地区的动荡已经持续数十年,经历了多次军事行动的“暂时平息”,却始终未能实现持久和平。 这次所谓的“4天解决”,是真的找到了冲突解决的钥匙,还是仅仅为下一轮危机埋下了伏笔? 当掌声在会议厅中消散后,那些被军事行动暂时掩盖但并未根本解决的结构性矛盾,将继续以何种方式塑造南亚地区的未来安全图景? 印度是否会在追求“速胜”的军事迷思中,不知不觉地陷入与周边国家的长期安全困境? 而这些困境的长期成本,最终又将由谁来承担?