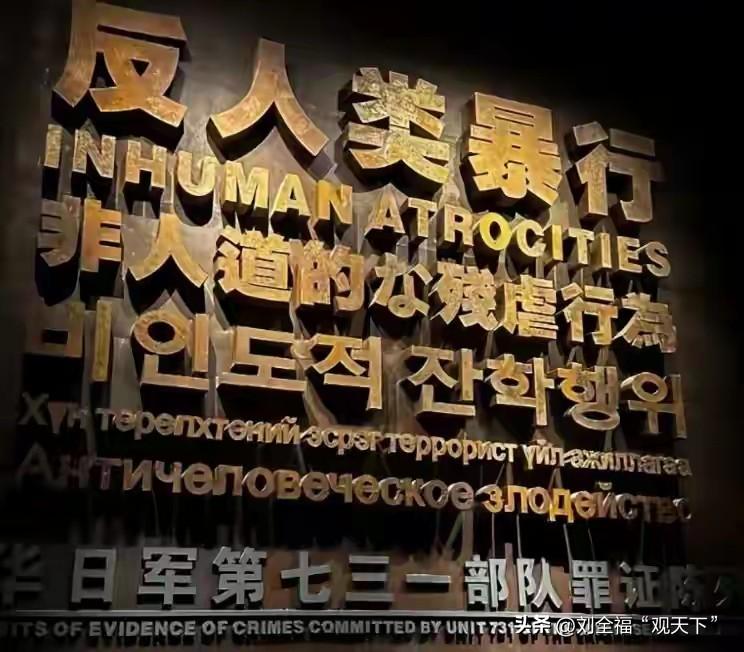

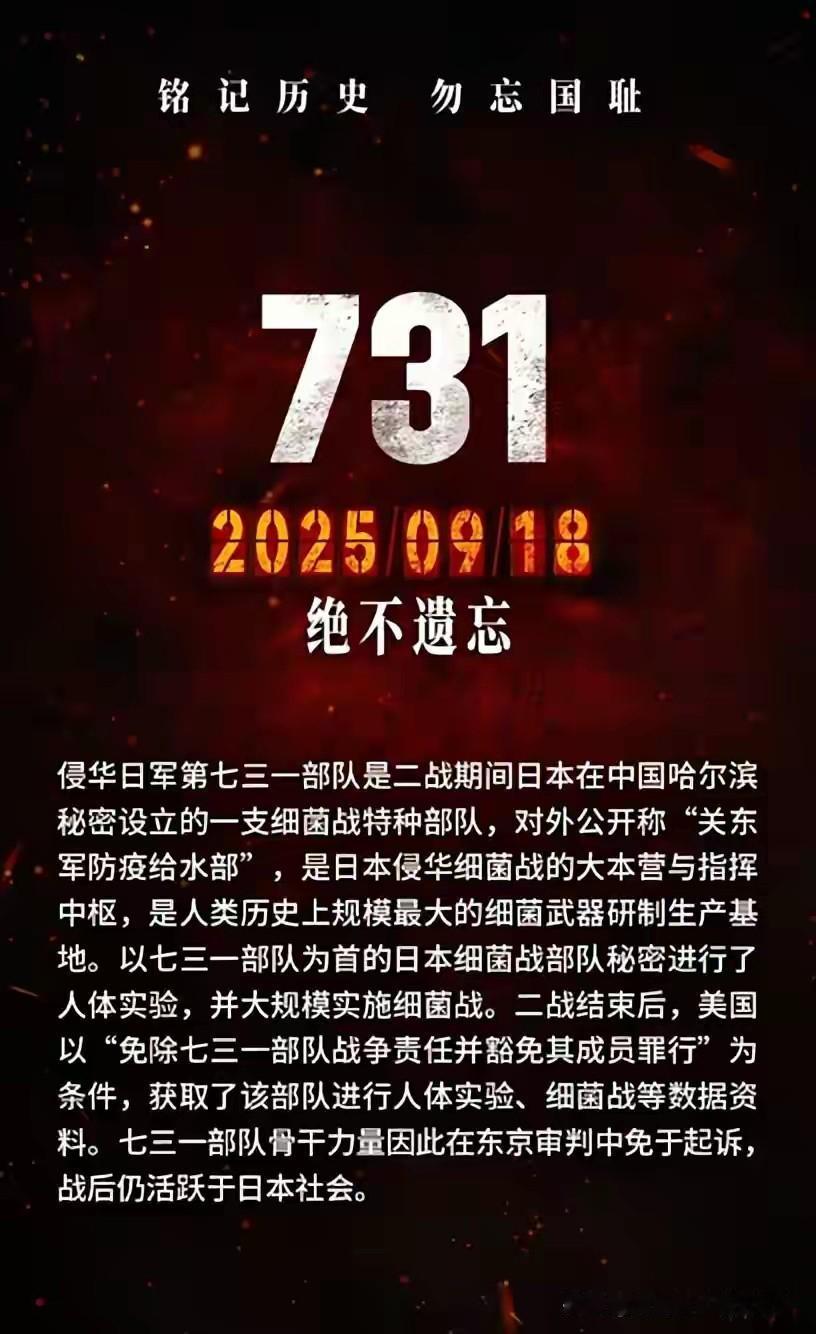

细菌战幸存者看《731》后发声你有何感触 银幕上的血色与现实的回响:91岁细菌战幸存者观影《731》后的泣血呐喊 2025年9月18日,九一八事变纪念日当天,电影《731》在全国公映。当银幕上出现“马路大”(日军对活体实验受害者的代号)被注射细菌的特写镜头时,浙江义乌91岁的郑科位老人攥紧了座椅扶手。这位曾亲历日军“毒米粿”事件的幸存者,在散场后颤抖着对记者说:“电影里冻伤实验的场景,和我妹妹死前手指发黑的样子一模一样。” 一、历史重现:当艺术直面血色真相 《731》的创作团队耗时十年,查阅超百万字史料,在哈尔滨731遗址博物馆的档案室里,他们找到了1943年日军“特别移送”记录——这份标注着“绝密”的文件,详细记载了3000余名中国平民被送入实验室的编号与死亡时间。导演赵林山拒绝使用特效渲染暴力,而是用真实的实验器械复制品拍摄:刻有“731部队制”钢印的手术刀、零下30℃的冻伤实验箱、装满霍乱弧菌的玻璃试管……这些道具如今静静躺在哈尔滨罪证陈列馆,与电影中的画面形成跨越时空的互文。 “我们不是要展示恐怖,而是要让观众触摸到历史的温度。”赵林山在首映礼上哽咽道。当银幕上出现受害者王永章被诱骗进入实验室的情节时,台下传来抽泣声——这个角色原型正是1942年浙江清湖街道七斗村的村民,他们因食用日军散发的“毒米粿”导致27人死亡,其中包括郑科位的妹妹和弟弟。 二、幸存者证言:被掩埋的哭声与未完成的正义 郑科位至今保留着那个改变他命运的牛皮纸包:“米粿里有一股怪味,我咬了一小口就吃不下了,奶奶却吃了一整块。”次日下午,全家五口人相继发病,只有他和奶奶因灌下黄泥水保住性命。1997年,66岁的郑科位远赴东京,站在细菌战诉讼案的法庭上,用颤抖的声音控诉:“那些棺材停满了村庄,蜡烛点得到处都是,走到哪里都能听到凄惨的哭声。” 这场持续十年的诉讼最终败诉,但郑科位没有放弃。他走访了31位幸存者,整理出厚重的调查实录,推动建立“细菌战受难者纪念碑”。如今,他每周都会在社区举办讲座,面对低头玩手机的年轻人,他会举起那张泛黄的全家福:“我的妹妹死时只有8岁,她甚至没来得及看清这个世界。” 三、现实回响:当记忆成为对抗遗忘的武器 电影上映后,年轻观众的反应超出预期。00后大学生李然在观影后发起“历史真相传播”志愿活动,他们带着电影拷贝走进乡村学校,用VR技术还原731遗址的地下实验室。在广州南石头难民收容所遗址,志愿者们发现地下仍埋藏着大量白骨——这与电影中“每次挖一个坑,叠起来埋六七具尸体”的描述惊人吻合。 然而,争议也随之而来。有观众批评电影“逻辑混乱”,但历史学者指出,731部队的暴行本就充满荒诞:他们会给被实验的儿童塞糖果,却在第二天将其解剖;他们用《国际歌》的旋律播放日语宣传,却在毒气室里结束无数生命。这种矛盾,正是战争对人性的扭曲写照。 当郑科位老人走出影院时,夕阳正洒在他布满皱纹的脸上。他望向街道上嬉戏的孩童,轻声说:“我活到现在,就是为了告诉你们,有些伤痛不能被娱乐消解,有些真相必须刻进骨头里。”而在地球另一端,日本学者松野诚也刚刚向广东省档案馆捐赠了“波第8604部队”的完整名册,860个名字在泛黄的纸页上沉默地诉说着另一段被掩埋的历史。 银幕上的血色终会淡去,但现实的回响永不消散。当我们在影院里为“马路大”们的命运落泪时,是否也该思考:如何让这些泣血的证言,真正成为阻止战争重演的盾牌?