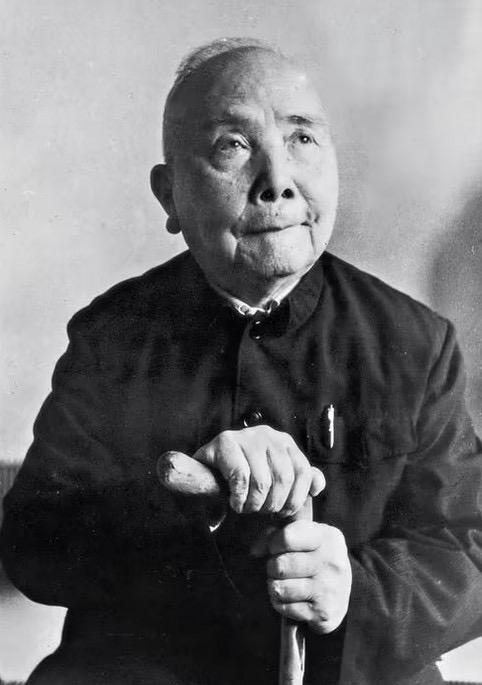

1949年,王震率十万大军挺进新疆,却因燃料危机陷入困境,零下三十度的寒冬里,军民烧牛粪、拆房梁取暖,冻伤病例激增。就在这生死关头,地质学家李四光向周总理推荐了一位关键人物:“找王恒升,他能找到煤。” 这个决定不仅改变了新疆的命运,更揭开了一段科学救国与人才破局的传奇篇章。 王震入疆时,新疆正值和平解放初期,百废待兴。史料记载,全疆工业产值占比不足0.5%,燃料严重依赖进口,一斤煤的价格堪比黄金。 王震走访城乡时发现,百姓连烧马粪都要排队,医院里挤满冻伤官兵。他连夜向中央求救,周总理随即询问地质部长李四光。 作为中国地质学奠基人,李四光想起在新疆深耕多年的学生王恒升。 这位河北定县农家子弟1925年北大毕业,1936年获瑞士苏黎世大学博士学位,抗战期间主持滇缅公路地质调查,1944年受命组建新疆地质调查所,五年间踏遍天山南北,绘制出首份新疆矿产分布图。 但此时的王恒升却在迪化监狱服刑。1947年,他因与苏联专家交流学术、赠送三叶虫化石标本,被国民党以“里通外国”罪名判处16年徒刑。 王震得知后拍案而起:“救过三个共产党员的人,怎能是汉奸?”他带着警卫员直闯监狱,在潮湿牢房里见到蓬头垢面的王恒升。 当听到“洋人办不成的事,咱们共产党还办不成了?”的质问时,王恒升颤抖着从草席下摸出泛黄的勘探笔记:“六道湾地下有煤,我测过岩层走向。”王震当场承诺:“你来当总指挥,我当副手!” 奇迹在六道湾上演。王恒升带着战士们用地质锤敲击冻土,在雪地里画出精确的勘探剖面图。前两日挖掘未果,第三日挖至10.5米时,乌黑发亮的煤层突然显现。 现场沸腾了,战士们相拥而泣,有人甚至抓起煤块亲吻,这堆煤不仅解决了部队取暖问题,更让乌鲁木齐百姓首次告别烧马粪的历史。 老牧民艾合买提摸着煤块老泪纵横:“这辈子终于不用闻牛粪烟了!”令人惊叹的是,王恒升预测36尺见煤,实际34尺就挖到了,误差仅2尺, 这背后是他五年间踏遍天山南北的实地勘探,是他在《新疆迪化八道湾煤田》论文中积累的精确数据。 这并非简单的“找煤”故事,而是科学精神与政治智慧的双重胜利。 王震的用人策略体现了共产党人“不拘一格降人才”的魄力:他敢用“戴罪之身”的科学家,敢让技术专家当总指挥,这种打破常规的勇气恰是那个时代的缩影。 而王恒升的坚守更凸显知识分子的担当,他在监狱里仍偷偷记录地质数据,出狱后立即投入工作,不仅发现六道湾煤田,还带队找到克拉玛依油田、库车金矿,在和田发现中国唯一活火山,培养的学员后来成为新疆地质勘探的骨干力量。 从更深层次看,这段历史揭示了能源安全与国家发展的深层关联。王恒升后来回忆:“当时每挖一吨煤,就是给国家省下一块外汇。” 这种“资源即国力”的理念,在1950年代中苏合作开发克拉玛依油田时得到延续,苏联专家曾轻视中国技术,但王恒升用精确的地质数据让对方折服,最终合作建成中国首个现代化油田。 这种“以我为主”的合作模式,为今天中国的能源战略提供了历史借鉴:既开放合作又坚持自主创新,既重视资源开发又注重人才培养。 王恒升的传奇并未止步。1956年他调入地质部,足迹遍及大半个中国,提出“岩浆液态重力分异学说”,发现湖北大冶铁矿成矿理论,解决角闪石晶体结构难题,1980年当选中科院院士。 直到102岁逝世,他仍保持着每天记录地质笔记的习惯。在他的影响下,新疆地质队伍形成“不唯书、只唯实”的学术传统。 这种精神在今天的页岩气勘探、深海资源开发中依然闪光。 站在2025年回望,这段历史对当下的启示愈发清晰:在能源转型的关键期,我们既需要王恒升式的专业深耕,也需要王震式的用人胆识。 当新疆已探明煤炭储量占全国40.6%、克拉玛依成为“石油新城”时,我们更应铭记:真正的能源安全,从来不是靠挖多少煤,而是靠培养多少能发现煤、会用煤、会管煤的人才。 王恒升晚年常说:“不冻死人就好。”这句朴素的话,道尽了一位科学家一生的信念。而王震那句“我来当副手”的承诺,则成为共产党人尊重知识、尊重人才的永恒注脚。 当今天的我们在六道湾煤矿遗址前驻足,触摸那些带着岁月痕迹的煤块时,触到的不仅是黑金,更是那个年代最珍贵的精神财富,在危机中识人用人,在困境中相信科学,这才是穿越寒冬的永恒火种。

叶开

民族英雄