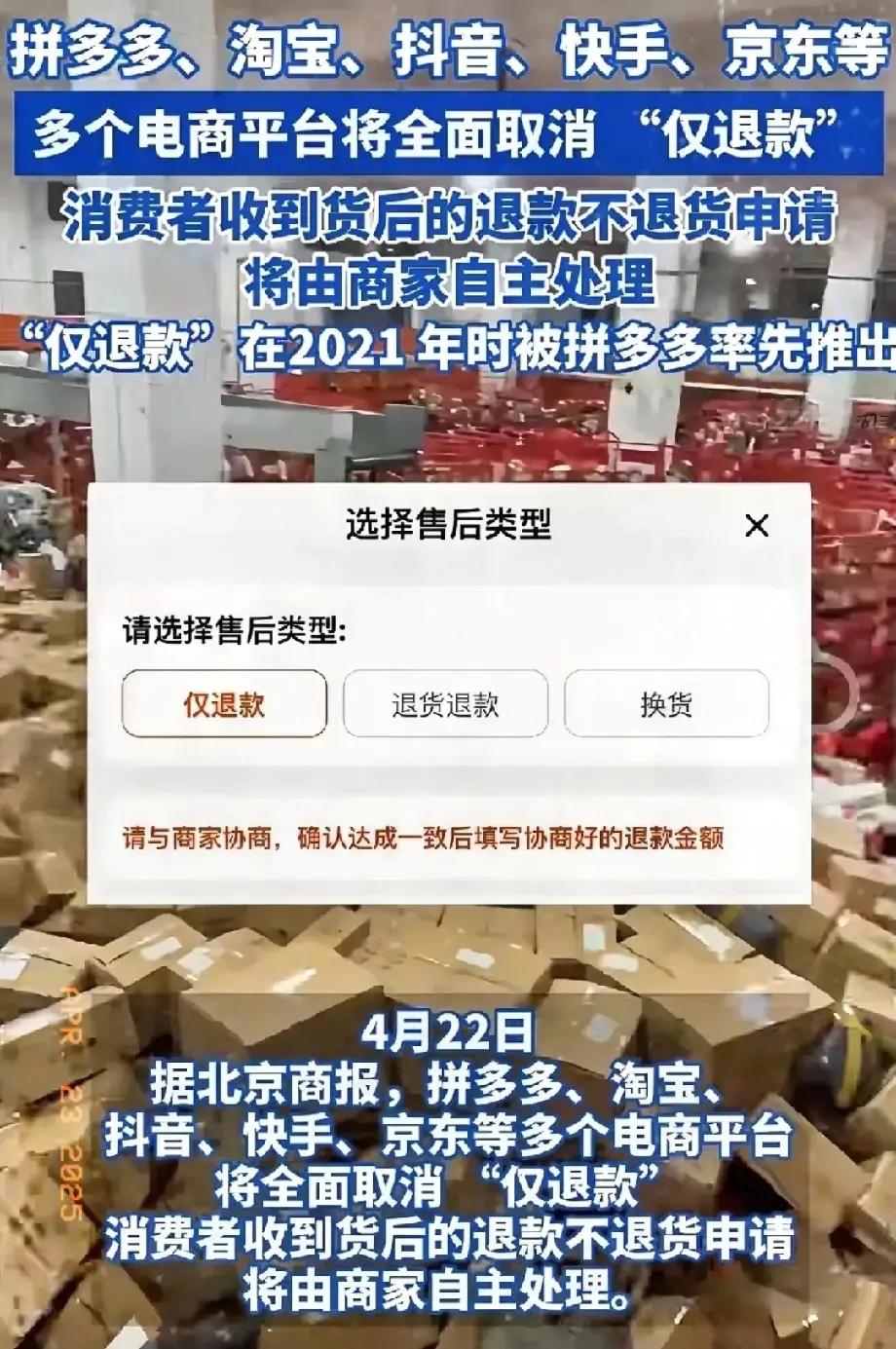

为什么唯独在我们中国,电商彻底干趴了实体店?这么说吧,同样的东西,网上卖300,实体店卖800,就问你买谁的?欧美国家的人,有大把时间逛商场,而我国有很多人一天工作超10小时,动不动就是996、白加黑,哪有时间逛实体店? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在中国,电商能全面碾压实体店,这并不是偶然,而是社会节奏、消费习惯、政策环境和技术条件多重作用下的结果。 想象这样一个场景:一个普通的白领晚上十点下班,筋疲力尽地回到家,肚子还饿着,不想做饭也不想出去吃,怎么办?打开手机点个外卖,一会就送上门了。 连吃饭的时间都没有了, 更别说去逛超市了,日常用品在网上买,快递直接送货上门。 这种高效和便利,在今天已经是日常,但在其他国家却并没有普及到如此程度。 价格是最直接的因素,相同的一件衣服,电商平台旗舰店标价三百元,实体店往往要八百,原因很简单,实体店承担着高额的房租、人工和水电费,这些成本必须摊到商品上。 而电商通过对接工厂,省去中间批发环节,商品自然能压低价格,消费者并不傻,划拉几下手机就能省下几百块钱,这种差距一旦被体验过,几乎没有人会愿意再回到高价的实体店去。 时间上的对比更是明显,中国人均工作时长在全球范围内都数得上靠前,许多年轻人面对996、007的节奏,下班后只想在家歇着。 购物在他们眼里已经不是一种休闲,而是必须尽快完成的任务,电商的24小时营业和无缝下单,正好满足了这种需求。 与此相比,欧美国家的工作时间相对宽松,人们周末会和家人一起去商场,把购物当作社交和放松的方式,两种生活方式的差异,决定了电商在中国能够迅速成为主流。 真正支撑电商发展的,是中国独有的技术和基础设施优势,移动支付已经深入到生活的每一个角落,从一线城市到乡村集市,买根葱都能扫码,现金几乎退出日常流通。 这让网络购物的操作门槛被彻底消除,任何人只要有一部手机就能轻松下单,与此同时,全国范围的物流网络把电商的优势放大到了极致。 顺丰、京东、菜鸟等体系,把“今天下单,明天送达”变成了常态,哪怕在偏远山区,也能在短时间内收到快递,这种速度,在国外是很难实现的,美国和欧洲很多乡镇连快递覆盖都不完整,更别提“次日达”了。 除了市场自身的力量,国家政策也起到了关键推动作用,从“互联网+”到快递下乡,从电商扶贫到跨境电商试点,政府在制度上为电商铺设了道路,农产品能够通过网络卖到全国各地,农村经济也借机焕发了活力。 这种从上到下的政策扶持,使电商不再只是城市人群的专属,而是真正普及到全国,相较之下,欧美的政府更多是以监管为主,平台补贴有限,发展节奏自然慢得多。 消费者习惯的转变更是深刻,上一代人购物,习惯进商场摸一摸,看一看才放心,如今的年轻人,在直播间里看主播开箱,在评论区看成千上万条买家秀,就能直接下单。 购物不再需要花整块时间去挑挑拣拣,而是融入到日常娱乐和碎片化时间里,买东西和刷短视频已经几乎合二为一,这种习惯一旦形成,很难再逆转。 当然,并不是所有的实体店都彻底没落,也有少数例外,比如河南许昌的胖东来,通过极致的服务、严格的质量把关和对员工的人性化管理,依然在电商洪流中脱颖而出。 创始人亲自试吃所有上架食品,员工享受远超行业的待遇,甚至还有“不开心假”和“委屈奖”。 这种尊重消费者、尊重员工的商业逻辑,让它在电商时代依旧能够保持活力,这说明实体店并非完全没有机会,关键在于是否能找到差异化的生存方式。 电商的优势显而易见:价格低、效率高、覆盖广,但它也带来新的问题,平台收取的流量费、商家间的价格战,往往让产品质量下降,消费者抱怨“图片和实物不符”的现象屡见不鲜。 同时,过度依赖低价策略,也可能让市场陷入恶性竞争,长远来看,线上与线下可能会形成新的分工,电商负责效率和低价,实体店则转向体验和服务,二者或许会在未来找到一种平衡。 电商在中国的成功,并不仅仅是一个行业胜负的故事,它反映了整个社会结构和生活方式的变化,快节奏的工作、庞大的用户群体、完善的技术和政策扶持,共同造就了这种独特的现象。 人们可能会怀念曾经热闹的街头商铺,但当一种新的方式能让生活更便捷、更实惠,大多数人还是会选择它,未来的商业格局,不会是一方彻底消灭另一方,而是在融合与创新中不断前行。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!