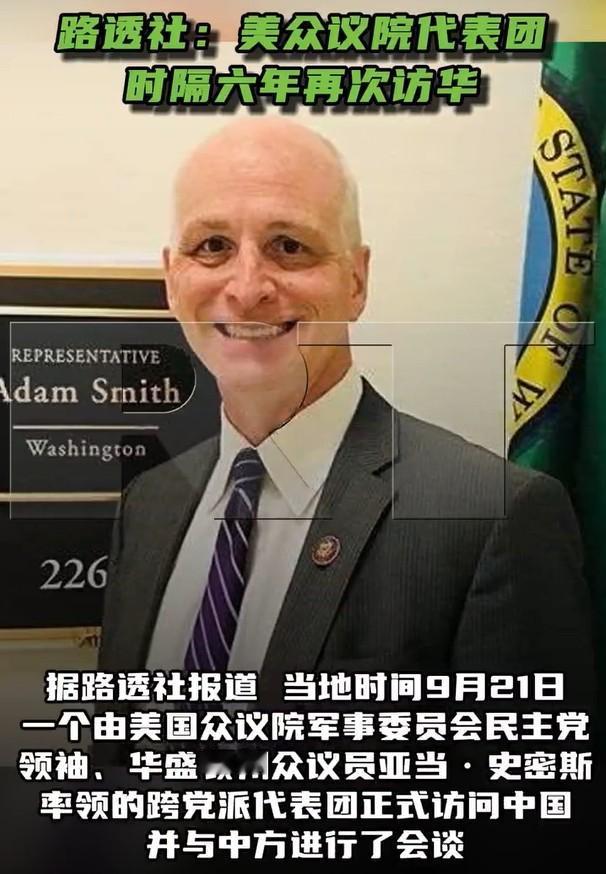

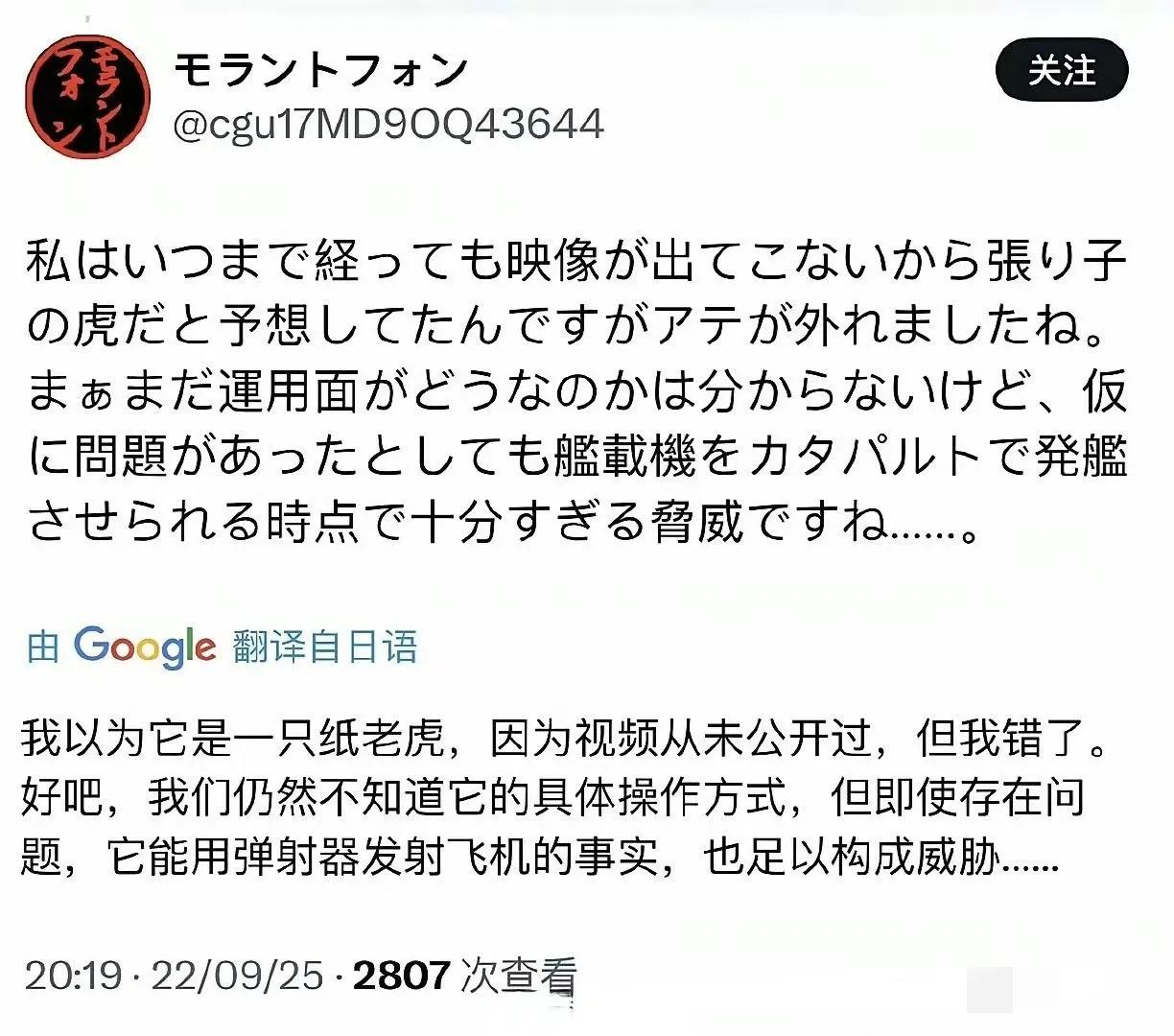

美国代表团刚到北京,中国当天向全球公开,福建舰弹射歼-35画面。2025年9月22日,注定是载入史册的一天。就在这天,中方公布了福建舰弹射的画面,标志着人民军队的建设再次迈出了坚实的一步。 “巧合”的是,也在这天,中国国防部长董军在北京,会见了来访的美国众议员代表团,领头的,是美国国会众议院军事委员会首席成员史密斯。 在会谈中,中方指出,中美完全可以相互成就、共同繁荣,希望他们能用共赢而不是零和的视角看待中美关系。 中方认为,中美“不冲突不对抗”应该是底线。 当美国众议院军事委员会代表团踏上北京之际,央视适时播出的福建舰弹射测试画面,恰似一局精心设计的战略棋谱。 这并非简单的技术展示,而是一场蕴含东方智慧的立体外交叙事。 它既是对自身国防建设透明化的实践,更是向世界传递中国式现代化军事外交的独特逻辑。 福建舰电磁弹射画面的公布,打破了过去“装备即机密”的传统思维。 在美方代表团抵达当日释放这一信息,体现出中国军队日益成熟的“战略传播”意识。 这种选择时机的精准性,与国防部长董军会谈中强调的“校正认知逻辑”形成奇妙共振。 装备透明度本身成为一种外交辞令:我们既展示能力,更展示约束能力的制度自信。 这种“装备外交”的创新在于,它将原本可能引发猜忌的军事进展,转化为建立战略互信的素材。 歼-35从甲板起飞的那道弧线,实则划出了中国对“不冲突不对抗”底线的理解边界,强大的国防力量不是为对抗而存在,恰是为避免对抗而构建的压舱。 董军防长提出的“相互成就”理念,标志着中美两军交往正在超越传统安全观。 相较于西方国际关系理论中流行的“安全困境”逻辑,中方倡导的“共赢视角”实则包含更深层的哲学思考: 军事力量的增长未必导致零和博弈,当双方都能确保核心利益时,反而可能形成新的稳定结构。 这种思想在福建舰画面公布的时间节点上得到具象化体现。 选择在会谈当日公开最新进展,某种程度上是在践行“透明威慑”的新概念。 既避免因过度保密引发的误判,又通过实力展示确立对话的平等基础。 这种作法暗合《孙子兵法》“先胜而后求战”的智慧,将威慑力转化为对话桌上的建设性因素。 美方代表团成员史密斯作为众议院军事委员会首席成员,其所在机构对美国防务政策的塑造能力不言而喻。 中方选择在这个层级开展“认知校正”工作,体现出对两军关系病灶的精准诊断。 福建舰弹射画面与“防止误判解读”的论述同步出现,构成完整的认知调节方案:通过技术事实的呈现,瓦解那些基于想象的实力误判。 值得玩味的是,这种“硬件展示+软件沟通”的组合策略,恰好对应着两军关系中的双重挑战:既要解决实力认知不对称,又要克服意识形态差异。 当歼-35的翼尖划过海平面时,它也在划清一条重要界限。 中方对代表团“贡献积极力量”的期待,隐含对中美军事交流节奏的重新定义。 在福建舰完成历史性弹射的同一天展开对话,暗示着一种时空交织的隐喻: 中国国防建设按照自身节奏稳步推进的同时,始终为对话协商留有余地。 这种“双轨并行”的智慧,是对“战略耐心”的生动诠释。 特别值得注意的是,此次交流发生在军事委员会层面而非纯粹作战层级,这为“相向而行”提供了新的操作空间。 立法机构对防务政策的影响能力,可能成为打破两军关系僵局的突破口。 当技术层面的装备进展与制度层面的政策沟通形成合力时,或能创造“自上而下”破除结构性障碍的契机。 装备透明化的边界在哪里? 福建舰画面的公开尺度引发深层思考:当中国军队越来越多地通过装备展示来传递战略意图时,这种新型透明化外交的边界将如何划定? 在防止误判与保持必要神秘感之间,未来是否会出现更精细的“信号释放经济学”? 更重要的是,当军事技术展示成为常态外交辞令后,两军对话是否会从“避免最坏情况”转向“构建最好可能”的新阶段? 这道摆在双方面前的新考题,或许将决定未来五十年中美军事关系的根本走向。 而今天北京会谈室里的对话与央视屏幕上的航迹,正在共同书写这份历史答卷的序章。