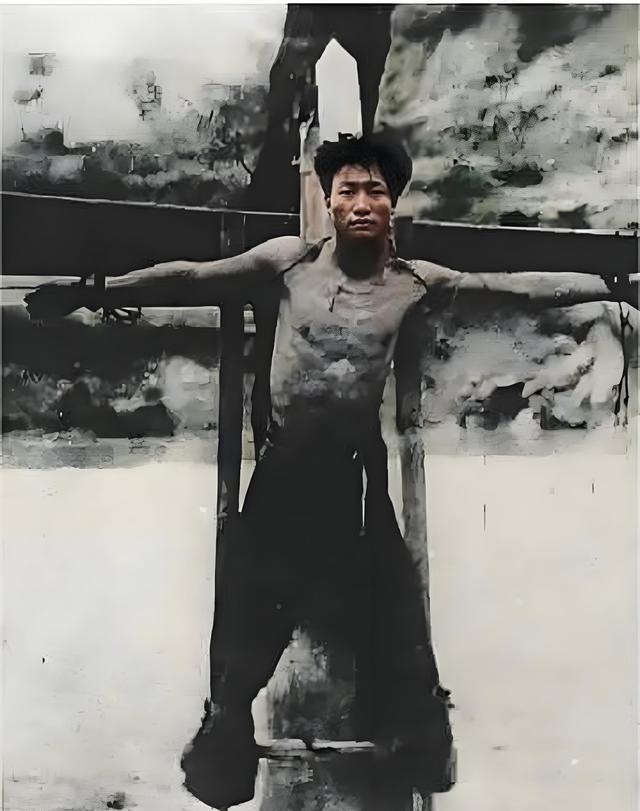

1950年土改运动期间,福建周宁的土改工作人员在地主家的墙缝里发现了这张旧照片,从而揭开了一段悲壮的英雄往事。照片上的年轻男子名叫凌福顺,是一名红军营长。 说起凌福顺这个人,就得从他的出生背景聊起。他1912年2月出生在福建省周宁县端源村,那地方当时叫周墩特种区,家里穷得叮当响,属于典型的赤贫农户。父亲早早双目失明,全靠打短工勉强糊口,母亲方娇带着他和弟弟从小就四处乞讨,日子过得苦哈哈的。五岁那年,他家甚至连顿热汤都奢侈,母亲从外头讨来咸菜熬汤,他急着伸手去抓,结果烫了手,这事后来成了他记忆里早年的小插曲。 1931年,十九岁的凌福顺从闽北回来,迫于生计进了国民党周墩公安局常备队当兵。这份工作给他提供了口粮,但也让他亲眼看到国民党军队对老百姓的欺凌。他身材高大腿长,绰号“长腿”,在队里很快就混了个班长,但性格直来直去,嫉恶如仇,总为受冤的穷人出头,渐渐被上头视为刺头。就是在常备队,他结识了从福州留学回来的共产党员吴少安。吴少安当时在周墩警察所当巡官,两人通过闲聊,凌福顺渐渐明白,只有共产党领导的工农兵政府才能让穷人翻身。这段接触成了他人生大转折,1932年4月,他果断脱队,秘密加入周墩地下革命组织,从此走上革命路。 加入组织后,凌福顺化名庞飞虎,很快就成了骨干。1933年春,中共周墩地下党小组正式建立,福安中心县委书记詹如柏到周墩开会,决定建武装力量。他和李宏任等人马上行动起来,打土豪筹钱买枪,还在李墩西山角办了个红军枪械修造厂,自制步枪,队伍渐渐拉起来了。1934年2月,周墩游击队成立,他任队长,吴少安当政治指导员。那时候,闽东革命形势正热,国民党围剿越来越紧,但他带着队伍在乡村串联,发动群众,发展党员,队伍从几十人扩到八十多。7月,詹如柏又来周墩开骨干会,决定建立武装、筹款、策动兵变,他因为表现突出,被吸收入党。8月,周墩游击队改编成闽东工农游击队第十一支队,他继续当队长,王大尧任政委。 同年10月30日,第十一支队发动周墩暴动,配合闽东红军独立师攻占县城,成立了周墩苏维埃政府,凌福顺任军事委员。这场暴动是闽东根据地的重要一仗,农民响应号召,缴了伪常备队和民团的枪,打开粮仓分粮,地主们的恶行被一一揭露。暴动后,他还利用旧关系策反伪军,队伍实力大增。值得一提的是,1934年8月,中央红军北上抗日先遣队由乐少华、寻淮洲、粟裕率领途经周墩,他组织当地群众掩护,提供宿营点,确保先遣队安全通过三门桥,这事在闽东革命史上留了笔。 国民党对苏区的“围剿”越来越猛,1934年冬,大部队进剿闽东根据地,凌福顺率队在崇山峻岭间转移,坚持游击战。他亲自抓捕勾结敌人的奸细土匪,清除后方隐患,保护了百姓。1935年4月,他当选中共周墩县委执行委员,继续扩大群众基础。8月,第十一支队编入闽东红军独立师,成立周墩独立营,他升任营长。转战周宁、寿宁、建瓯、福安等地,队伍打了好几场硬仗,特别是萧家岭伏击战,那次前后夹击敌军三百多人,打死打伤四十余,缴获大批枪弹,对扭转闽东局势起了关键作用。国民党把他视为眼中钉,四处派密探抓捕,但他仗着群众支持,总能化险为夷。一次,他扮成农民赶猪进敌营侦查敌情,记下武器部署,出来时猪乱拱一通,敌兵都没察觉。 1936年春,国民党中央军进驻浦源村,他单枪匹马回去侦查敌情,不料行踪暴露,一个连的敌军围堵上来。他来不及撤,就藏在屋顶上。敌军挨家搜,驱赶村民逼问,没人开口,他们竟枪杀一对母子。他见状开枪引敌,最终寡不敌众被捕。抓捕后,关押二十多天,敌军用鞭子抽、烙铁烫各种刑罚,他遍体鳞伤就是不吐一个字。4月25日,敌军在周墩西门街城外沙滩一棵大柳树下公开处决他,用铁钉把他双手钉在十字木架上,执行凌迟处死,年仅二十四岁。就义前,敌军为邀功,还特意拍了张照片,这成了他留下的唯一影像。照片上,他上身赤裸,双手钉架,眼神坚定,背景是刑场木桩和持枪敌兵。 新中国成立后,这段往事尘封了十几年。1950年,土地改革运动在福建周宁开展,土改工作队进到一户地主陈家大院清查浮财。队员们翻箱倒柜,在墙缝里摸出一张卷曲的旧照片,抖落灰尘一看,正是那张钉刑照。现场干部认出这是凌福顺,当年老农围上来指认,确认就是1936年牺牲的红军营长。消息传开,周宁县里马上组织调查,走访老人,查旧档,确认照片真伪。这张照片从地主家墙缝重见天日,成了揭开凌福顺事迹的钥匙,也让当地人重温那段革命历史。 照片上交后,周宁县委高度重视,视作珍贵革命文物,先封存起来。后来移交福建省革命历史纪念馆,国家博物馆也有收藏。它不光记录了凌福顺的就义瞬间,还反映了国民党对革命者的残酷镇压。八十年代,叶飞将军回周宁视察,看到照片驻足良久,指示要广为宣传。九十年代,纪念馆迁到县城中心,如今,凌福顺烈士纪念馆是周宁红色教育基地,每年清明祭扫,干部群众排队参观。