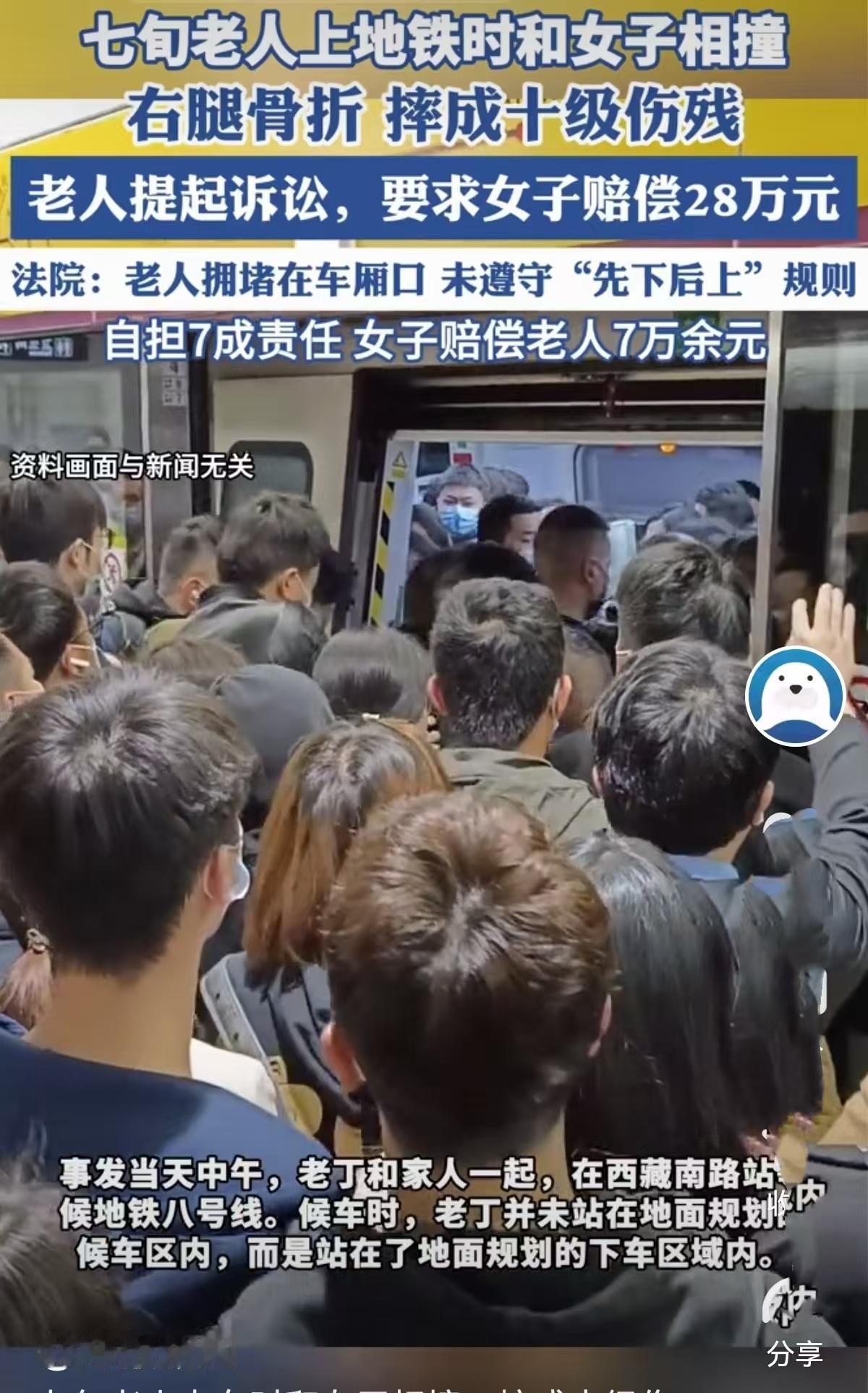

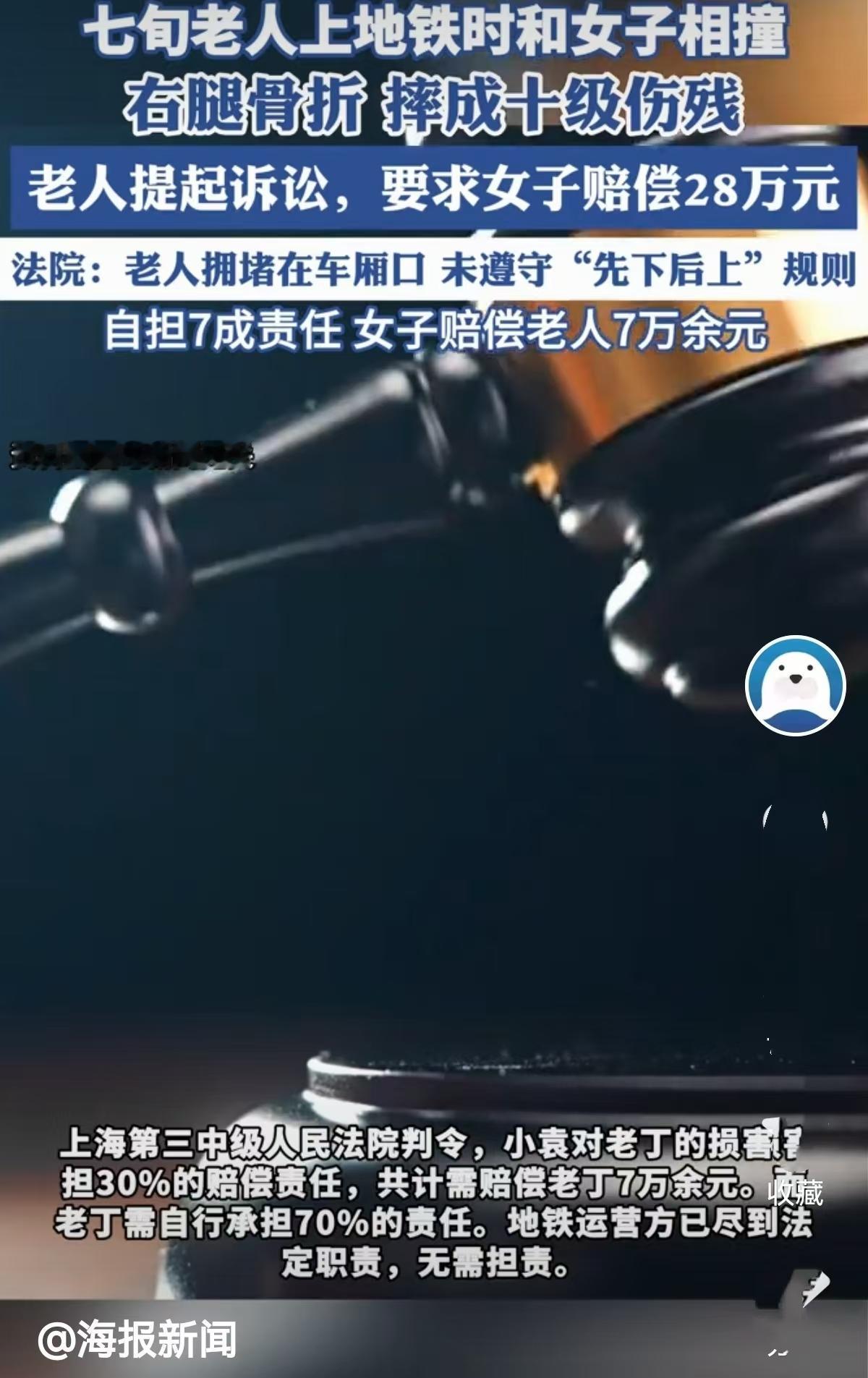

上海地铁八号线西藏南路站,正值到站人口高峰期,地铁刚开门,一群人就往上挤,下车的年轻女子与一70岁老人相撞,老人摔倒骨折构成十级伤残,老人家属索赔28万元,女孩却喊冤:人流对冲,是老人自己站错了地方。法院一审、二审的判决,让不少人直呼“没想到”。 2023年,老丁和家人站在站台上等车。站台地面早已画得清清楚楚,中间是下车区域,两侧是候车区域。可老丁并没有站在候车区,而是直接走到下车通道。等地铁驶来,车门一开,他随人流往上挤,与准备下车的女孩小袁正面撞上。混乱之中,老丁没站稳,整个人摔倒在地。 送医检查后,老丁被诊断为右股骨粗隆间骨折,手术过后仍落下功能障碍。司法鉴定结果:十级伤残。原本一次普通的乘车,变成了终身的遗憾。老丁气不过,把责任推到小袁身上,一纸诉状要求赔偿医疗费、护理费、残疾赔偿金等合计约28万元。 案件进入法院。监控视频还原了全过程:老丁和不少乘客一起堵在下车通道口,完全封死了出站乘客的路径。当地铁车门开启,老丁第一时间挤进去,与迎面下车的小袁发生擦碰,随后摔倒。 法官调取视频后指出,《民法典》第1173条写得很明确:被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的,可以减轻侵权人的责任。老丁并非首次乘地铁,理应知道候车区和下车区的划分。他选择站在危险区域,并在未等乘客下完车就往里挤,显然违反了“先下后上”的基本规则。 同时,法院也注意到,小袁在下车时未能充分观察,存在一定疏忽。虽然人流拥堵,但作为下车乘客,她未及时避让,也与事故存在因果关系。法院援引《民法典》第1165条:行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。 一审法院认定,老丁对事故负主要责任,小袁承担30%的次要责任,应赔偿约7万元。 老丁不服,提出上诉。他认为自己是老人,小袁应遵守《上海市轨道交通乘客守则》第6条中“老幼病残孕优先”的规定,主动避让;同时主张地铁公司在上下车时未疏导乘客,应承担补充责任。 二审法院审理后指出,老丁经常乘坐地铁,应当知晓站台区域划分。事发时并非高峰期,车门口人数不多,之所以发生事故,根源是上车乘客集体堵在下车区域,形成对冲风险。老丁作为年长者,更应当提高注意义务,而不是忽视风险。 小袁虽有一定疏忽,但并非主要原因。至于地铁公司,其已通过地面标识、广播提示、宣传片等方式履行了安全保障义务,且事发后第一时间救助,不存在未尽职责的情形。 最终,二审法院驳回上诉,维持原判:老丁承担主要责任,小袁赔偿7万元,地铁公司无需担责。 这起案件引发了不少讨论。有人同情老人,觉得摔断腿的结果太惨;也有人觉得判得公平:规则摆在那儿,不遵守就要为后果买单。 从法律角度看,这案子至少揭示了三个关键点。第一,公共场所的秩序不是形式,而是防止事故的安全保障机制。老丁明知规则仍违规在先,是导致事故的首要原因。第二,弱势群体并非天然免责。虽然老人、儿童在法律适用上可能得到一定照顾,但前提是没有明显过错。第三,公共交通管理的义务有限。地铁公司只能合理防范,而不是为所有违规乘客“兜底”。 更深层次看,这是典型的过错相抵案例。双方都有责任,法院按照过错比例分担损害。法律在这里传递的价值观是:公平与理性。老人不该因年龄就“自动免单”,年轻人也不能因撞到老人就全额担责。 这件事对公众也是一次警醒。地铁、公交这样的公共场所,本就人流密集,秩序的重要性甚至高于速度。一次“不守规矩”的站位,就可能演变成几十万元的官司。 有人说,地铁里最怕的不是人多,而是有人不讲规则。事实上,规则本身就是法律的延伸。站在候车区、先下后上,看似简单,却关乎法律上的注意义务和举证责任。 法院最终判小袁承担30%责任,既考虑了她下车时的疏忽,也给社会敲响了警钟:即便规则被多数人忽视,但法律仍然会以此为判断标准。