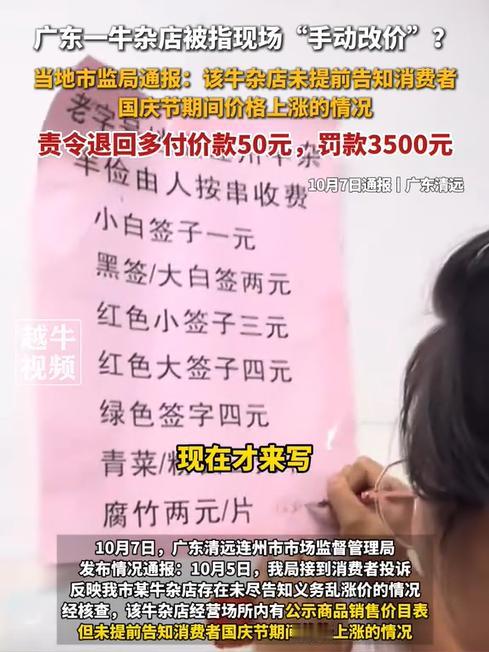

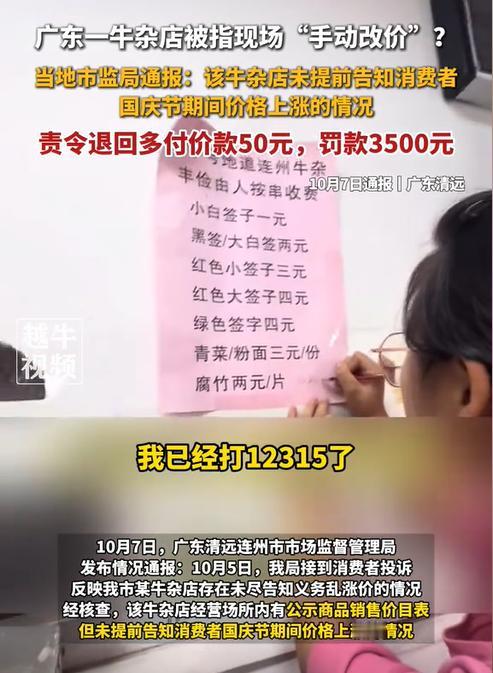

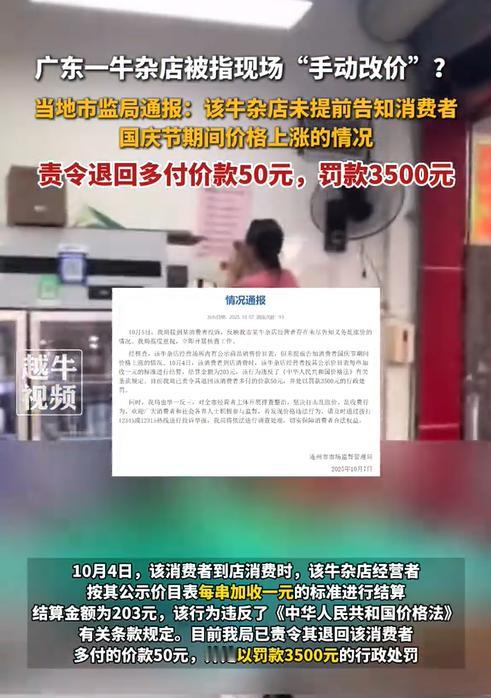

广东清远一女子在光顾牛杂店时,商家未经消费者同意突然加价,且当场更改了菜品价格。这种行为引发了消费者的愤怒,并最终投诉至市场监管部门。最终,商家被处罚3500元并退还了多收的费用。 2025年10月4日,清远的女子王女士再次光顾一家她常去的牛杂店。由于这家店的菜品味道颇受欢迎,王女士对其店内的菜品比较熟悉。当她点了153元的菜品后,结账时却被告知价格为203元。王女士感到疑惑,认为价格不对。正当她提出质疑时,工作人员用一支笔在墙上贴出的菜单下,偷偷写下“小字:每串加收1元”。 王女士对此感到非常困惑和不满:菜单上的价格是她做出消费决策的依据,而商家在她未同意的情况下更改了价格,这显然损害了她作为消费者的知情权和选择权。她立刻拨打了12315消费者投诉热线,并向商家表明已向市场监管部门举报。然而,面对消费者的抗议,工作人员不以为意,继续在菜单上改价,态度显得相当强硬。 经过投诉处理,市场监管部门对商家进行了罚款,并要求退还王女士的50元多收费用。 在这起事件中,商家的行为是否构成违法,涉及到多个法律问题。首先要明确的是,商家是否有权自主定价。根据《中华人民共和国价格法》以及相关法规,商家在市场经济条件下,确实有定价权,但这种定价权并非无限制的。商家的定价行为受到以下几项法律的限制。 商家确实拥有自主定价的权利,这是市场经济体制下的常识。我国实行的市场调节价是由经营者自行确定价格的。然而,定价权并不意味着商家可以随意涨价或随意变更已经明确的价格。《消费者权益保护法》第8条规定:“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。”商家在定价时,必须做到明码标价,并让消费者清楚地了解商品或服务的价格。 根据《明码标价和禁止价格欺诈规定》第6条,经营者应当通过显著方式标明价格,确保消费者可以在购物前清楚了解商品或服务的真实价格。商家临时更改菜单价格,未经过消费者同意并且未明确告知,这显然违反了明码标价的规定。 王女士在未被告知价格变动的情况下,点了菜并等待结账,商家却突如其来地修改了价格,这种行为无疑侵害了王女士的知情权和自由选择权。根据《消费者权益保护法》第9条,消费者有权选择是否接受新的价格,因此,商家的行为显然属于消费欺诈。 商家临时修改价格并未提前告知消费者,这种行为不只违反了价格明示的义务,也符合价格欺诈的法律定义。根据《价格法》及《价格违法行为行政处罚规定》,商家在未告知消费者的情况下调整价格,属于不正当竞争行为,市场监管部门有权进行处罚。 在这起事件中,市场监管部门最终对商家进行了处罚,并且罚款金额为3500元。尽管罚款的金额似乎不高,但这一处罚还是起到了震慑作用,促使商家退还了多收的50元费用。然而,有些观点认为,罚款金额过低,无法有效遏制类似事件的发生。 通过这起事件,我们看到市场中仍存在不少商家通过价格欺诈来获取不当利益。这种情况往往发生在节假日等特殊时段,商家借着消费者的忙碌和不注意,临时修改价格。特别是在一些小型餐饮业态,商家未严格遵守相关价格标示的法律规定,导致消费者的权益受损。 然而,也有消费者质疑为什么仅仅是涨价1元的行为就要受到处罚。相比于一些高端酒店在节假日期间进行大幅度涨价,很多人认为这种处罚是否过于苛刻。然而,这种观点忽略了消费者权益保护的根本立场:不管价格涨幅多小,消费者的知情权和选择权不容侵犯。 另外,从法律的角度来看,商家不可以通过任意涨价来规避消费者的权利。如果放任商家随意修改价格,必将带来更大的社会风险。因此,加强价格监管,确保商家遵守价格公示和诚信经营的法律规定,是维护市场秩序的必然要求。 通过这一事件,消费者权益保护法律再次显示了其在现实社会中的重要性。商家定价行为的合法性与规范性直接关系到消费者的利益,而消费者在消费过程中面临的不仅仅是商品的价格,还包括了信息透明度、选择自由等方面的保障。我国现行的相关法律制度,尤其是在明码标价、价格欺诈等领域的规定,起到了强有力的保护作用。 然而,尽管在法律上已对商家的行为做出了明确规范和处罚,社会上的一些不良商家依然存在借机扰乱市场秩序的行为。对于消费者来说,法律保障固然重要,但自我保护意识和法律维权能力同样至关重要。因此,作为消费者,我们不仅要学会利用法律武器保护自己的权益,还要通过合理渠道反映问题,共同促进市场环境的健康发展。

![坏了!每开出来一次理想i6会友都会种草[大笑]野生销售养成记超级车主车生活](http://image.uczzd.cn/5821586960839125788.jpg?id=0)