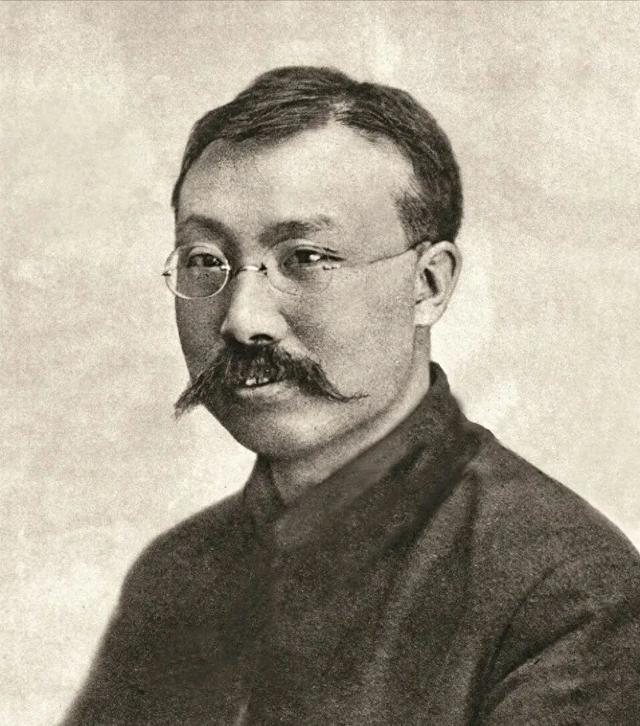

1927年,李大钊被刽子手绞刑架。随着一声“起”,李大钊被吊在了空中,可就在他快要断气的时候,刽子手突然喊了一声“放”,李大钊重重地摔在了地上,脖子上都是血迹… 这残忍的一幕发生在北京西交民巷京师看守所。 李大钊不是一个“书生气”的革命者。他确实写文章,也确实讲理论,但他从不躲在书斋里空谈。 他是中国最早传播马克思主义的人之一,更是第一个明确提出“无产阶级专政”概念的中国知识分子。可他的行动力远远超出一般的理论家。 很多人不知道,他不仅是北大的图书馆主任,还是早期的工人运动组织者,还是中国共产党最初的领导核心之一。 1920年前后,他就已经开始秘密发展党员,筹办工人夜校,组织罢工活动。对于一个在当时拥有稳定工作和社会地位的知识分子来说,这种选择无异于主动“跳火坑”。 他被捕前的几年,中国政治局势极为复杂。北洋政府兵连马不断,军阀混战,民众生活困苦。 五四运动之后,李大钊并没有选择退隐,相反,他更坚定地走上了革命道路。他联合陈独秀,从南到北,积极推动思想启蒙与实际组织活动的结合。 尤其是在北京,他更像一个地下中枢,秘密组织与苏联的联络,协调南方国民党的改组,推动国共合作。 可以说,李大钊虽然没有直接参与南昌起义、秋收起义这样的军事行动,但他在思想和组织层面上,为这些事件打下了基础。 1927年,是中国革命史上极为关键的一年。蒋介石发动“四一二”政变,大规模清共,原本脆弱的国共合作全面破裂。 北洋军阀张作霖在北京掌握大权,对共产党人展开搜捕。李大钊不走,他明知危险,却留在北京,继续组织活动。 他并不是不知道“走”的意义,但他更明白“留”的价值。他希望守住北方这块阵地,为南方的武装斗争提供智力和信息支持。 他被捕后,面对审讯,始终不供出任何同志的信息。张作霖对他采取了极为残酷的刑讯,但李大钊坚持不透露任何核心机密。 李大钊的死,不是个人命运的终结,而是一个思想的传递。他并没有留下多少豪言壮语,也没有拍胸脯说自己要为革命献身。 他做的事情很具体,写文章、办报纸、办学校、组织罢工,都是一点一滴地干。他不追求轰轰烈烈的大场面,却用行动证明了什么是“言行一致”。 今天我们回头看,会发现他不仅是一个思想家,更是一个实干家。他的理论不是空中楼阁,而是紧密结合中国现实的。比如他主张“以农为本”的革命策略,在当时就显得相当超前,为后来的农村包围城市提供了思想源头。 我们今天总说要“铭记历史”,可怎么铭记才不流于形式?我觉得,李大钊的故事就应该讲得更深入一些。不只是他被绞刑的那一幕,而是他为什么会被绞刑,他之前做了什么,他的思想如何影响了后来的人。 历史从来不是孤立的事件堆砌,而是一个个选择的结果。李大钊的选择,让他成为了那个时代最重要的灯塔之一。尽管他在物理意义上被绞死了,但他的思想和精神却没有被掐灭。 今天我们依然在讲“初心”,依然在讲“理想信念”,其实李大钊早就在一百年前做出了最朴素的诠释:知道前面是刀山火海,依然走过去。 素材来源:习近平讲述的故事|“播火者”李大钊 2022-07-29 23:43·新华社