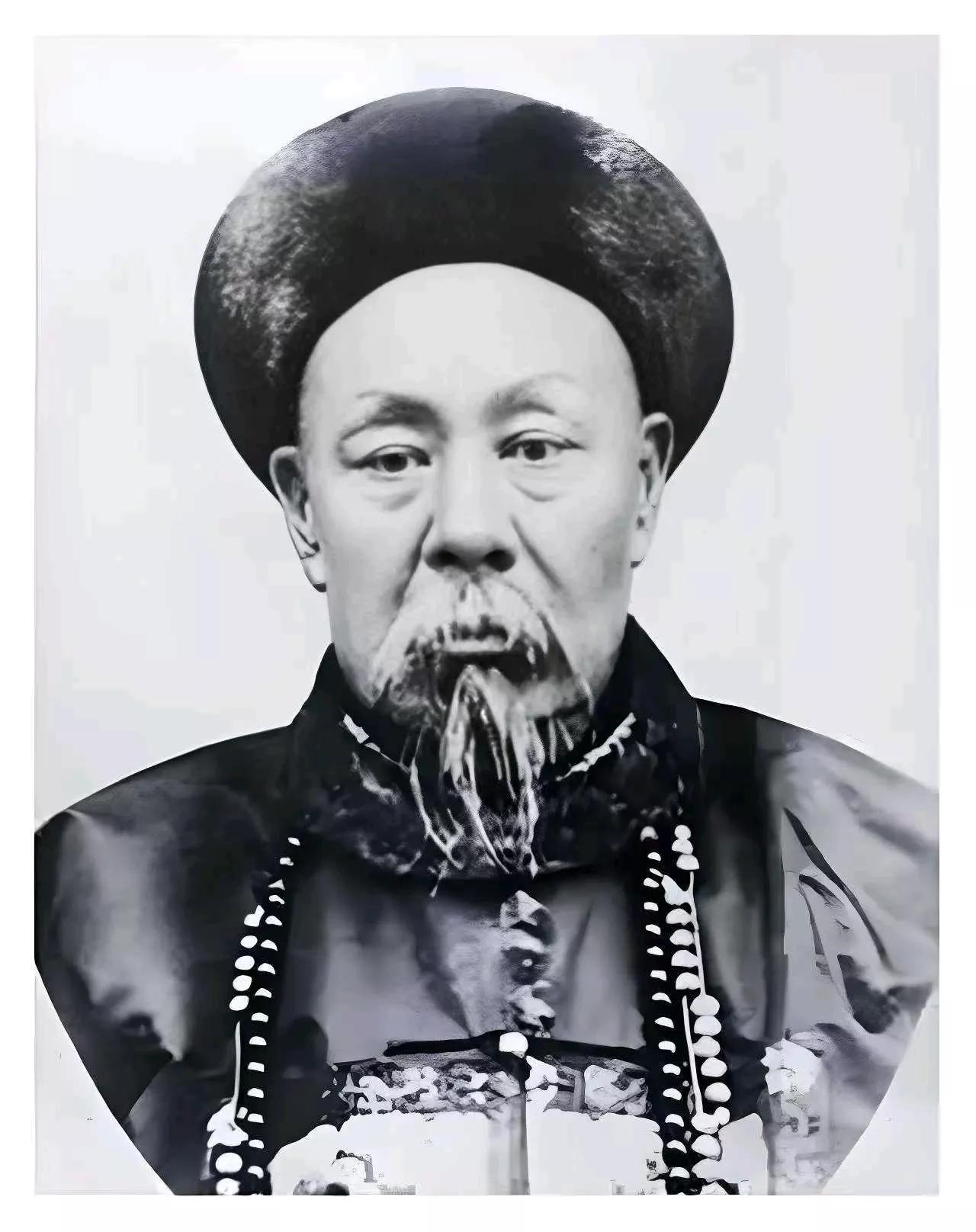

1874年,年过六旬左宗棠奏请辞去陕甘总督,并进京参加当年的会试。朝廷哭笑不得,左宗棠已经是封疆大吏,为何还要回过头来参加科举? 1832年,二十岁的左宗棠考中举人,但之后的“科举之路”很不顺遂。此后,左宗棠三次千里迢迢赶赴京城参加会试,每次都名落孙山。 1838年,第三次落榜的消息传来,性格刚烈的左宗棠一气之下,回到湖南乡下过上了耕田读书的生活。 在当时,举人虽有做官的资格,却很难获得重要职位;而进士则是 “天子门生”,殿试结束后,即便成绩最差,也能被授予主事、知县等官职,成绩优异者还能进入翰林院,从此开启平步青云的仕途。 曾国藩、李鸿章、胡林翼等晚清重臣,都是进士出身,唯独左宗棠始终顶着 “举人” 的头衔,在士大夫群体中显得格格不入,成了众人眼中的 “特例”。 当年,左宗棠以幕僚身份辅佐湖南巡抚骆秉章,和总兵樊燮发生冲突,樊燮讥笑他只是个“举人”,惹得左宗棠暴跳如雷,出手殴打樊燮。 此事闹得沸沸扬扬,左宗棠险些因此丢了性命。虽然后来曾国藩、胡林翼等人以 “天下不可一日无湖南,湖南不可一日无左宗棠” 为由,极力为左宗棠作保,连权臣肃顺也出面说情,这才保住了左宗棠的性命。 即便后来左宗棠官运亨通,职位越来越高,但一直对自己没有“进士”身份而耿耿于怀。 李鸿章就常常拿左宗棠的功名说事,曾在公开场合讽刺道:“左季高即便百年之后,也与‘文’字无缘。” 李鸿章倒也没有乱说,在当时大臣的谥号中若想带有 “文” 字,得有大学士之类的相应头衔,而担任大学士的官员,几乎都要求是进士出身。在朝堂之上,翰林院的编修们也常常在私下里议论,认为左宗棠是 “半路出家”。 有一次,左宗棠与幕僚们聊天,感慨道:“我唯独缺少一个进士功名。要是能有机会走进考场,哪怕只考个最后一名,我也心满意足了。” 幕僚们连忙劝慰:“大人您的爵位和功绩,比十个进士都要珍贵啊!” 可左宗棠却摇了摇头,一副怅然的样子。 1874年,左宗棠给朝廷上了一道 “辞官赶考” 奏折,表面上看是左宗棠为了圆自己的科举梦,做出的 “任性” 之举,实际上却蕴含着深层次的政治考量。 当时的清廷,正围绕 “塞防” 与 “海防” 展开激烈争论:李鸿章认为新疆地处偏远,收复难度大,主张放弃新疆,将有限的财力集中起来建设海军,加强海防;而左宗棠则坚决反对,他认为 “新疆若失,国之塞防无存”,力主出兵西征,收复新疆。 可当时清朝国库空虚,财政紧张,再加上李鸿章掌控着部分军权和财权,左宗棠的西征计划处处受到制约,推进异常艰难。 就在左宗棠一筹莫展之际,有幕僚给他出了个主意:“大人不妨以退为进,上奏朝廷请求辞去总督之职,进京参加会试,看看朝廷的态度如何。” 左宗棠听完,眼前一亮,当即拍案叫好。这一招可谓一举两得, 既能借机表达自己对进士功名的渴望,解开多年的心结,又能逼迫朝廷在 “塞防” 与 “海防” 之争中表明立场。 如果朝廷不准许左宗棠辞官,就必须给出合理的解释,变相支持他的西征计划;要是朝廷准许他辞官赶考,一个62岁的封疆大吏去参加会试,本身就是一件荒唐事,只会让世人看科举的僵化与不合理。 慈禧太后心思缜密,一眼就看穿了左宗棠的心思,对大臣们说:“左宗棠这个人,性子执拗,认死理。他表面上是想要进士功名,实则是想争一口气,更想得到朝廷对西征的支持。” 朝堂上的大臣们也都心知肚明:如果真让左宗棠进入考场参加会试,一旦考中,难免会有人质疑考试不公,涉嫌舞弊;要是考不中,不仅左宗棠颜面无光,朝廷也会跟着丢面子。 如此看来,只有 “特赐功名” 这一办法最为稳妥,既能满足左宗棠的心愿,又能维护朝廷的体面,还能让他安心主持西北军务。 没过多久,一道加急的圣旨便从京城送到了兰州的总督府,圣旨中写道:“特赐左宗棠同进士出身,晋东阁大学士,西北军务不必议奏。” 当时,左宗棠正在军营中视察士兵操练,听闻圣旨到来,连忙停下手中的事务,恭敬地接过圣旨。当他看到 “特赐同进士出身” 这几个字时,先是愣了一下,随后激动得热泪盈眶。