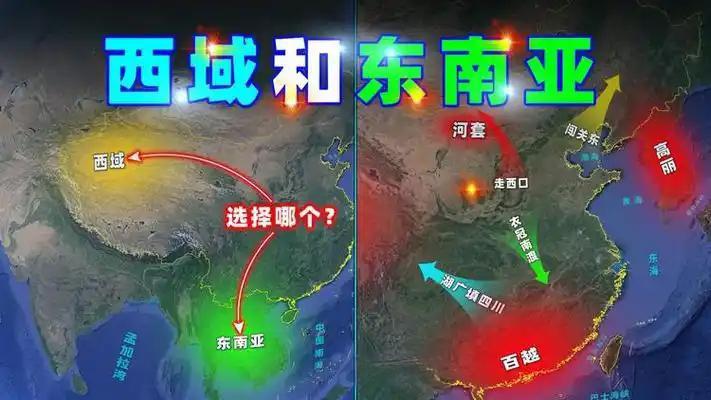

为什么古代中国的统治者不要温暖湿润的东南亚,反而死磕沙漠遍地的西域? 很多人刚想这个问题的时候,都觉得古代统治者“拎不清”——放着能种庄稼的湿润地方不要,偏去跟沙漠较劲,其实这里面全是基于当时现实的“无奈选择”,根本不是看环境好不好那么简单。 古代中国的根儿是“农本社会”,朝廷能不能稳,全看粮食够不够吃,而东南亚的“温暖湿润”,在当时就是“中看不中用”。咱们中原种了几千年的粟、麦,得靠疏松肥沃的黑土、黄土才能长好,可东南亚多是红壤,黏性大还缺氮磷钾,古代没改良土壤的技术,种下去要么不发芽,要么产量低得可怜。《汉书·地理志》里就明确写过,当时南方(含部分东南亚边缘区域)“地多湿泽,民多渔猎,不事农桑”,不是统治者不想要,是要了也没法养活更多人,总不能让士兵和百姓去喝露水吧? 更头疼的是东南亚的“生存门槛”,放在古代就是“死亡禁区”。那会儿没有抗疟疾的药,东南亚山林里的瘴气(其实就是疟蚊),能让一支军队悄无声息地垮掉。三国时期孙权派卫温、诸葛直去夷洲(含部分东南亚相关区域),出发时带了几千人,回来只剩几百,大半都折在瘴气和水土不服上,《三国志·吴书》里都特意记了这笔“赔本买卖”。而且当地全是分散的小部落,没有统一政权,要治理就得派兵驻守,可从中原往东南亚运粮,得翻山越岭过河流,走一趟要耗掉大半粮食,成本比西域高十倍都不止。 再看西域,别看全是沙漠,核心价值却戳中了古代政权的“命门”。首先是战略安全,古代中原最大的威胁一直是北方的游牧民族,比如匈奴、突厥,要是这些游牧民族先占了西域,就能从西边包抄中原,相当于给朝廷背后来了一刀。汉武帝派张骞出使西域,表面是找大月氏联合抗匈奴,其实就是想先把西域攥在手里,断了匈奴的后路,后来设安西都护府,本质就是建“西边的防火墙”。 其次是经济和军事刚需,西域有丝绸之路,商队从这里走,朝廷能收赋税,还能买到中原没有的好东西,更关键的是能搞到战马。古代骑兵就是“重型武器”,中原养不出能冲锋的战马,可西域的大宛马(汗血宝马)能驮着士兵奔袭千里,汉武帝为了要大宛马,哪怕两次出兵打大宛,损兵折将也不放弃,就是因为有了这些马,对抗匈奴才有胜算。而且西域虽然是沙漠,却有一串绿洲,比如楼兰、龟兹,商队和军队能在绿洲补给,不用全靠中原运粮,后勤压力比东南亚小太多。 还有个容易被忽略的点,古代统治者的“战略优先级”从来不在东南亚。当时东南亚没有能威胁中原的强大政权,最多就是部落之间打打闹闹,不会跑到中原抢地盘;可北方游牧民族每年冬天都要南下抢粮食,不盯着西域和北方,朝廷可能都保不住。就像唐朝,对西域派重兵驻守,设安西、北庭都护府,管得严严实实,对东南亚却只给当地首领封个官,保持藩属关系,不是看不起东南亚,是实在没多余精力去“啃”这块成本高、收益慢的地。 说到底,古代统治者选西域不选东南亚,不是“傻”,是算清了“生存账”和“安全账”。环境好不好是其次,能不能为政权稳定、粮食安全、军事防御服务才是关键——西域再苦,能防游牧民族、能搞到战马、能通商赚钱;东南亚再湿润,养不活人、治不起、还没战略价值,换谁当统治者,都会选前者。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。