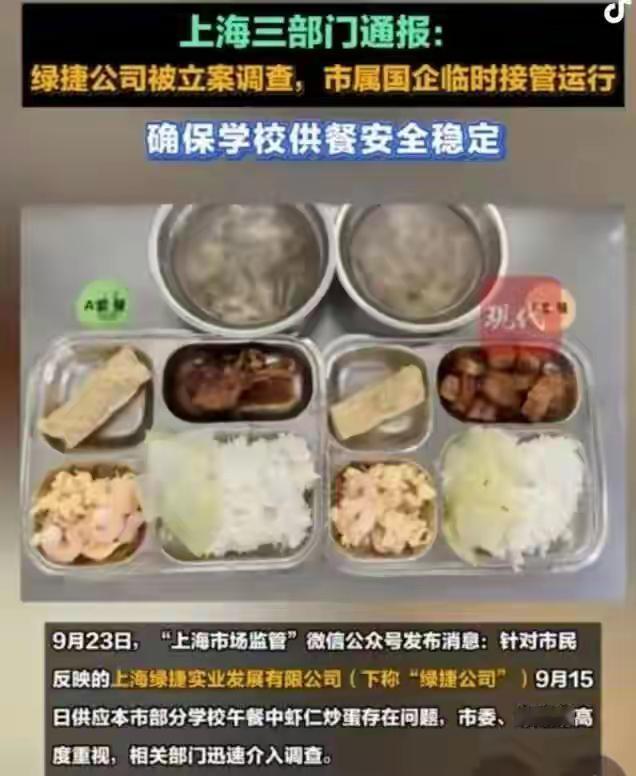

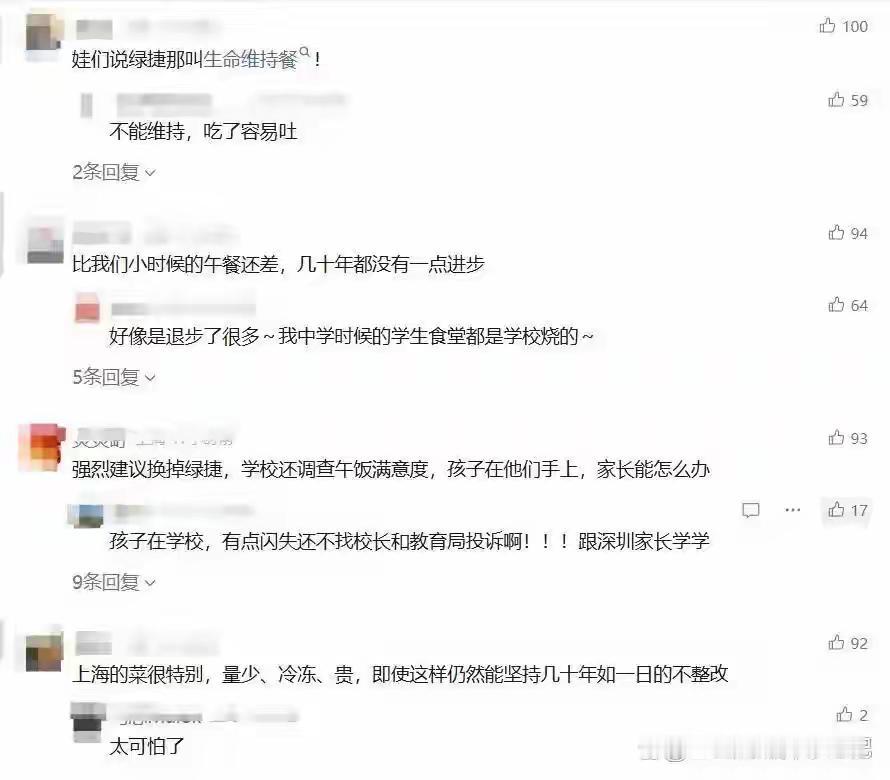

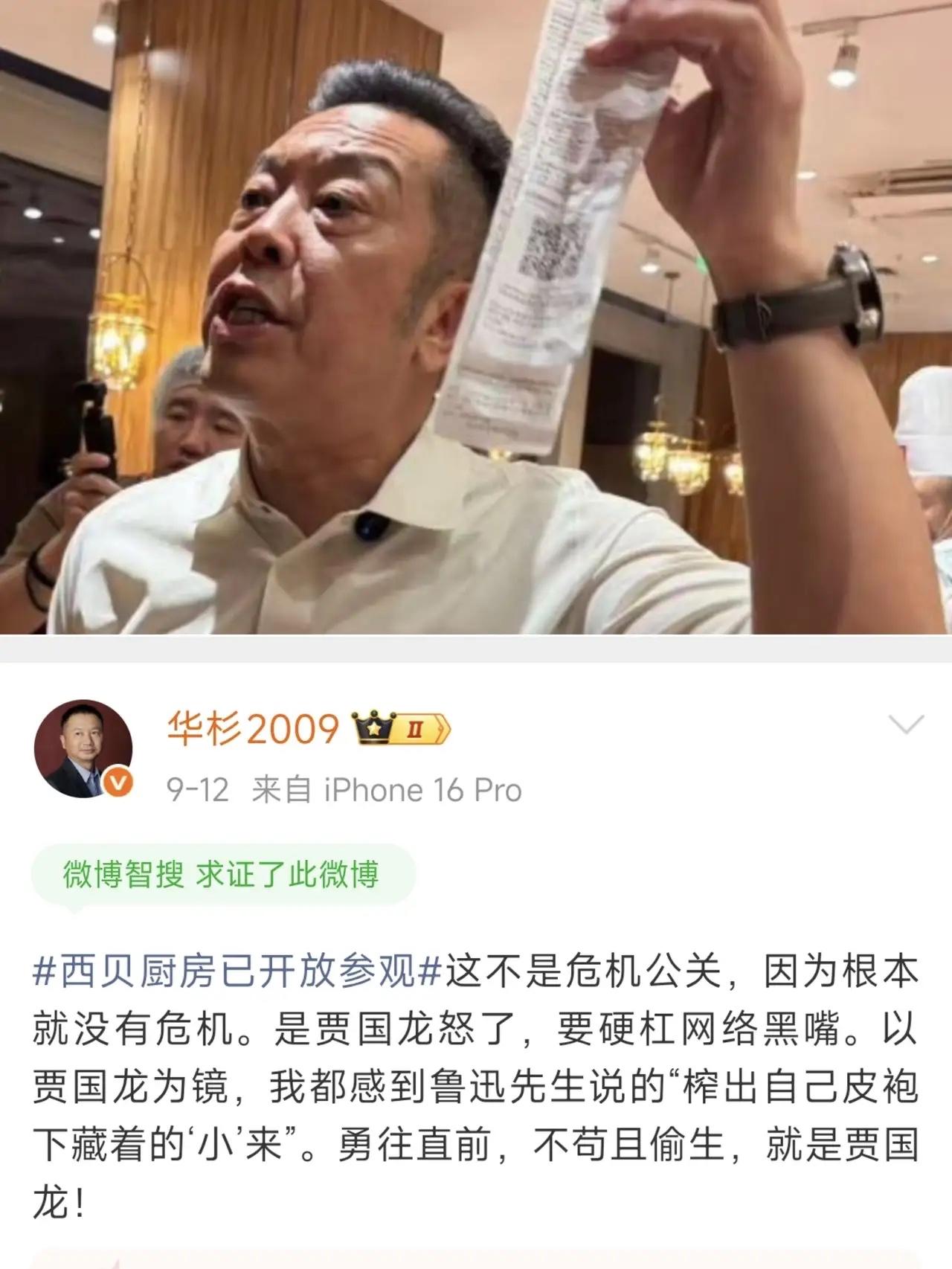

前不久,罗永浩与西贝的“预制菜大战”正打得火热,谁也没想到,战火竟烧到了上海中小学生的餐盘里。一位家长在孩子学校的午餐中,发现了一只发臭的虾仁——而供应方,正是日配送50万份学生餐的“隐形巨头”:上海绿捷。 一石激起千层浪。不少家长随后做出一个看似“跨界”却意味深长的举动:联名请愿,希望西贝也能参与上海学生餐的竞标。这背后,是长期以来对校园午餐“难吃、不健康、食材不新鲜”的积怨,终于找到了一个具体的爆发点。家长们反对的并非预制菜本身,而是有人用低质食材糊弄孩子。 其实,事情远没有那么简单。表面上看,这只是一起个别食品供应商的失误,但如果从更深层次来分析,校园餐食问题显然暴露了更为严重的教育、管理与商业利益之间的冲突。在这一连串的“爆料”背后,隐藏的根源是,学校为了节省成本,一再妥协于低质量的餐饮供应商。每一次“低价”背后,都是对学生饮食健康的潜在伤害。虽然学校方面可能因为预算有限,或者选择了所谓“可靠”的供应商,但这种选择的背后是对孩子们身体健康的极大漠视。更何况,供应商也并非全力以赴地提供食材新鲜、口味可口的餐品,很多预制菜和加工食品的制作过程在远离学校的工厂里,存在较大食品安全隐患。 事实上,校园餐食问题由来已久,从食材的新鲜度到餐品的营养搭配,一直都是家长心头的痛。不同于我们成人在外就餐时可以通过选择和口味来作出判断,孩子们的选择更多是被动的,他们只能接受学校统一提供的餐食。很多学校选择大规模供应商提供餐饮服务,这种标准化、流水线式的供应模式,很难做到个性化和灵活调整,尤其是对一些地方学校而言,经济压力更大,这就导致了低价优先的选择。而低价的背后,就是产品质量的妥协。 在这种情况下,家长们的反应就可以理解了。他们并非对“预制菜”这种食品形式有固执的偏见,而是对使用劣质食材的企业提出了质疑。通过将西贝这样的餐饮品牌拉进来,他们实际上是在呼吁一个更加严谨和有责任心的供应商来为孩子们提供更加优质的饮食。这也说明,市场上不仅仅是“谁能便宜,谁就能入驻”的竞争规则,而是要看看企业的社会责任感、对产品质量的严格把控以及对消费者健康的关心。 我们可以从这件事上看出一个问题,那就是学校和家长在教育领域的责任与义务之间有着错位。学校在落实教育任务的过程中,往往忽视了饮食对孩子们身心发展的重要影响,孩子的营养状况直接关系到他们的学习效率、体能状态和长远发展。许多家长即使不懂得如何烹饪,仍然能从食材的色泽、口感等细节中判断出一顿饭的质量,这种细微的感知能力,显然比那些高层决策者更加直观和准确。 然而,不只是家长们感到愤怒,事实上,许多学校也面临着不小的压力。它们需要平衡经济预算与餐饮质量之间的矛盾。家长们的不满,虽然看似集中于某些食品供应商的低质量产品,但更深层次的问题还是出在了资金的分配和管理的方式上。如果学校能够为学生提供更好的就餐条件,那么也能为学生的整体成长创造更有利的环境。为此,学校和政府相关部门需要重新审视这一问题,思考如何建立一个合理的、可持续的餐饮管理体系。 这场“预制菜大战”,虽然看似一场餐饮市场的商业竞争,但在更广泛的层面,它揭示了我国学校饮食管理体系存在的漏洞,也提醒我们,教育的责任不仅仅体现在课堂上。对于家长来说,选择优质的餐饮供应商和改善餐饮条件,才是对孩子们的最大关怀。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。