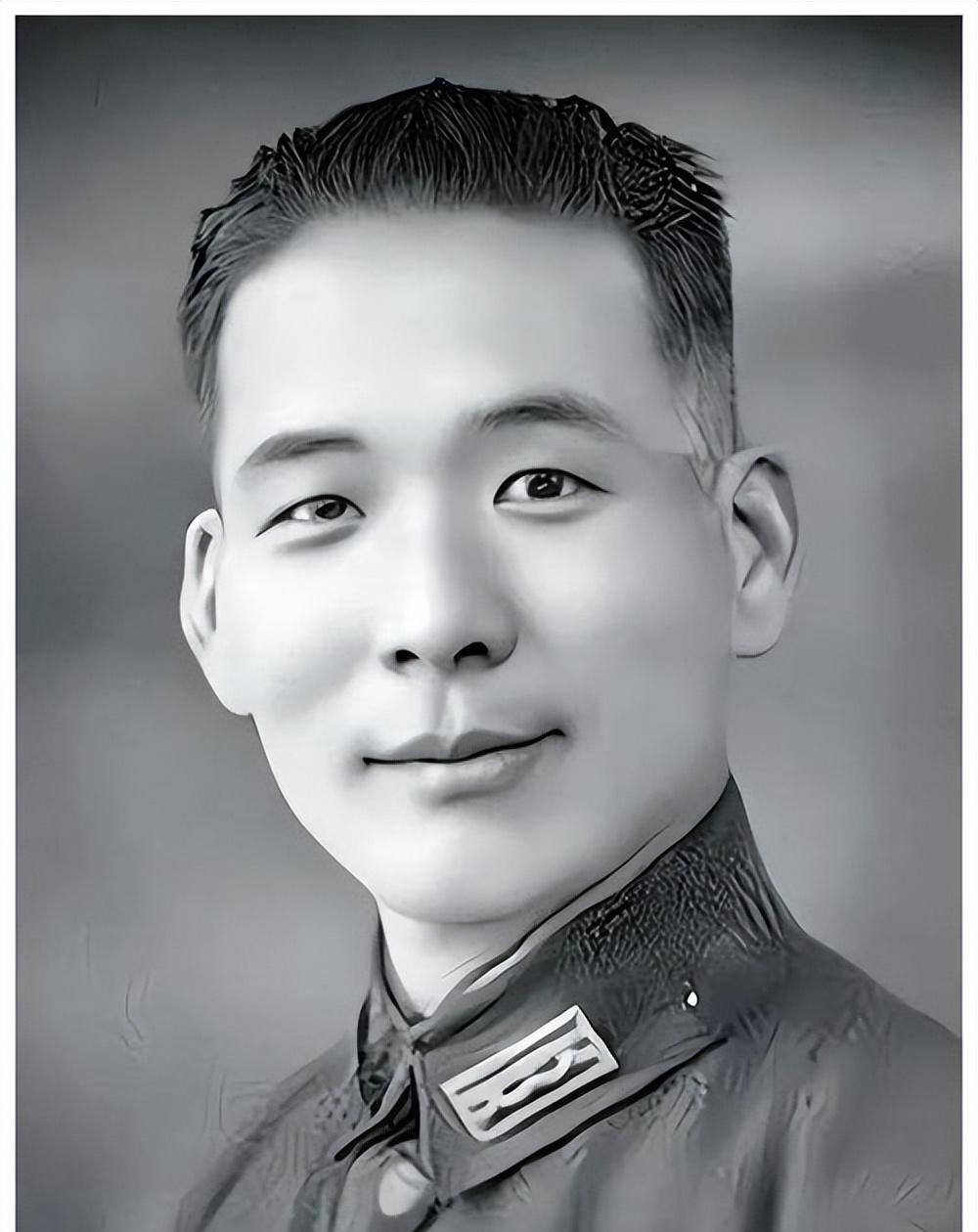

1985年,时任第67集团军参谋长的粟戎生(粟裕长子)率部参加对越自卫反击战,在老山前线,他竟将训练用的航模飞机装上照相机监测老山前线,这也是我军首次将无人机照相侦察用于实战。 那年,老山炮火连天,硝烟弥漫,人人都在拼命找敌人在哪儿。 可有个人,盯上了天。他不是搞科研的,是67集团军的参谋长——粟戎生,粟裕的儿子。 他干了件谁都没想到的事:把玩具航模改成了无人侦察机,还真让它飞进了越军阵地,拍到了关键照片。 要知道,那时候可没有什么“无人机”这个说法,甚至连“无人侦察”都还停留在纸上谈兵。 可粟戎生不信这个邪。 他亲自上阵,带着兵弄航模、装相机、加油箱,硬是把训练用的靶机,改成了军用侦察利器。 事情还得从那年春天说起。 1985年3月,济南军区第67集团军刚接防老山主战区,粟戎生一来就发现问题大了。 越军躲在反斜坡后头,工事挖得深,炮兵打不到,侦察兵也看不清。 一线部队天天靠命去探敌情,伤亡不小。他不服气,心里憋着一股劲:难道就没别的法子了? 刚好,粟戎生之前在云南前线干过,对战场环境门儿清。 他又是哈军工毕业的,搞导弹出身,脑子里不光有军事,还有技术。 他当时就想到美军在中东用小型无人机侦察的事,灵感一下子就来了。 “咱也搞!用航模飞进去拍!” 说干就干。他找到部队高炮团的老兄弟,拉了几个技术骨干,组了个“别动队”。 选的航模,是西北工大设计、南京玉河厂造的Ⅱ型高炮靶机。 原本就是拿来练炮打靶用的,耐打抗摔,结实。可要改成能拍照、能飞远、能回来,还真不是换个零件那么简单。 最难的是相机。他们搞来日本理光CR-10照相机,试飞一回,全是糊片。原来发动机震得厉害,快门一按,照片晃成一团。 后来用了摩托车上的减震弹簧,硬是把相机装稳了。 还有起飞问题。航模太轻,风一刮就飘。 他们搞了个火箭助推器,一点火,航模“咻”地就上天了。 为了让它能飞得更远,还加了副油箱,续航干到1小时,飞行半径26公里,时速270公里。 更狠的是,他们怕飞机掉敌人手里泄密,还在里面装了100克TNT,设了高度感应器,离地500米自动引爆——这是真敢干。 第一架试飞是在10月12日,蒙自训练场。航模升空后,所有人都盯着天。 绕了一圈回来,降落伞一开,稳稳落地。照片一洗出来,大家全傻了:连越军士兵肩章上的纽扣都看得清清楚楚! 这事儿一传开,连军区都震了。 很快,粟戎生就让这套“航模无人机系统”上了战场。 第一次实战飞行是11月15日,目标是越军405阵地和黄罗桥补给线。 照片一到手,炮兵马上校准坐标,几轮炮击下去,黄罗桥被炸断,敌人补给线直接瘫痪。 接下来打“12.2拔点战”,又是航模先飞。 它拍到了敌人地雷埋设位置和火力点分布,步兵连看图进攻,代价小,效率高,一仗下来歼敌155人。 最惊险的一次,是1986年3月21日。他们用航模侦察阴山纵深,发现了一支越军特工小队正往我方防线渗透。 情报一传回,部队迅速设伏,一举抓了个正着。 整个轮战阶段,无人机累计飞了57架次,拍下2100多个目标点,覆盖了整整400平方公里战场。 这是一套从零起步、全靠战场需求催生出来的技术成果,没人教,没人带,全靠自己摸索。 后来,这事儿被写进了《炮兵侦察教范》,改装团队集体立了二等功。 粟戎生本人也因为这系列战功,1990年晋升少将,1999年升任中将,成了北京军区的副司令。 更有意思的是,当年负责航模改装的王振华,退役后搞起了民用无人机,还把当年用在老山的“超视距巡航控制”技术,用到了抗震救灾上。这才是真正的“战场到民用”的转化。 说到底,这事能成,靠的不是设备先进,而是有人敢想、敢干、懂技术、会用兵。 粟戎生不是在搞噱头,他是在战场上找活路。 他知道打仗不是光拼命,更得拼脑子。 越是在复杂环境下,越不能拿老办法硬扛。技术,是能救命的。 所以,别小看任何一次“非主流”尝试。在那个连照相机都稀罕的战场上,他用一架航模,打开了中国军队无人侦察的第一扇门。 这事儿搁现在看,可能再普通不过。可在1985年的老山,它是颠覆性的,是开创性的,更是救命的。 干实事的人,永远值得被记住。