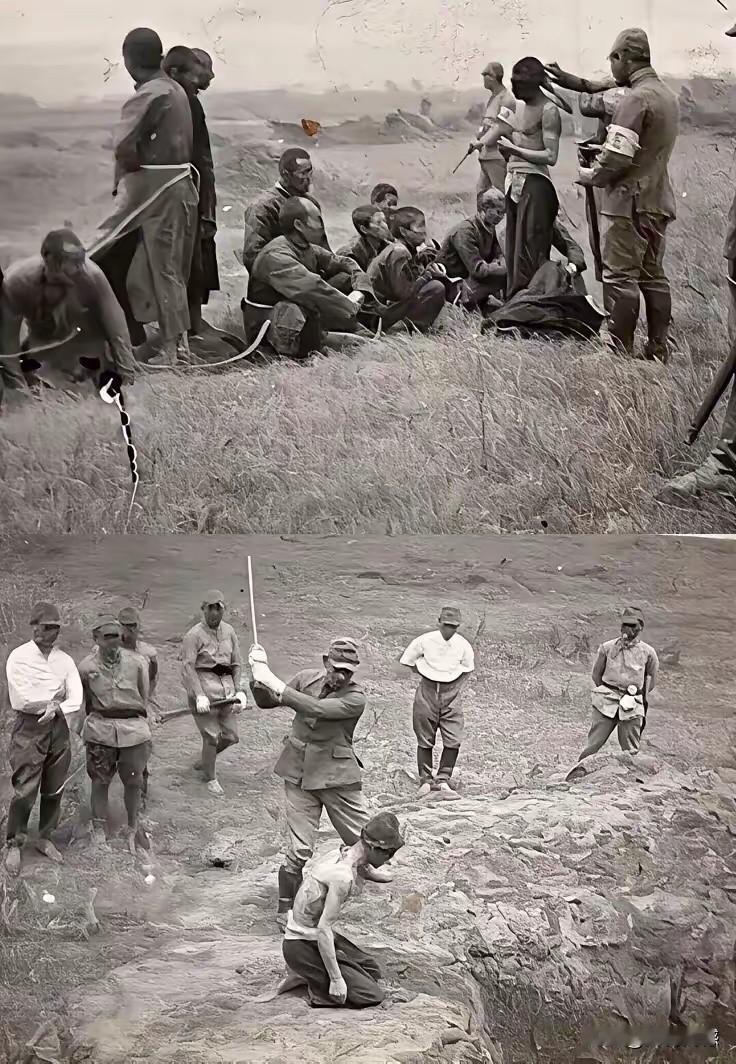

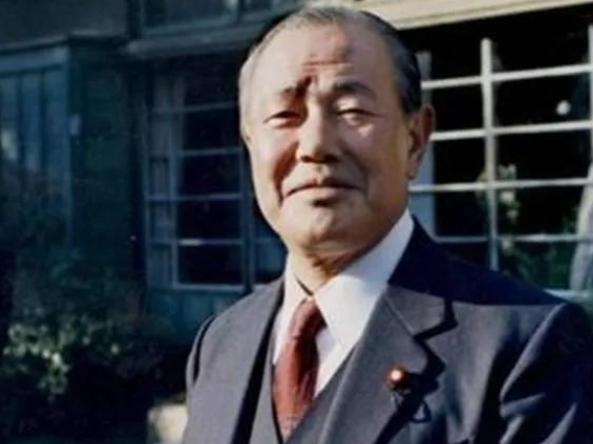

日本为什么会发动二战?又为什么会战败?日本首相吉田茂说过一句话,就总结得非常好。 1931年,日本人走进了东北。从那一刻开始,战争的齿轮没停过。 十几年间,这个国家越打越远,打到华北、打到南京、打到南洋,一直打到太平洋的深处。没有谁能在街头喊出“停下”两个字。那时候的日本,把战争当成出路。 不是意外,是计划。不是某个人的意志,是一整个系统的推推搡搡。 军方坐大,政府靠边站。 皇军的命令不容质疑,议会说话没人听。 决策流程形同虚设,谁手里有枪,谁说了算。 军人之间也互相竞争,一个师团抢在另一个师团前头打下阵地,报纸好报道,军官好升职。东北事变不是突发,而是从军部内部早早就计划好的。没人制止,是因为根本没人敢制止。 国内经济到了临界点。1929年那场危机不是一阵风,而是刮翻了整个日本的出口产业。 棉纱卖不出去,煤也没地方堆,工业停摆,工人下岗。 农村更惨,农产品滞销,债务压身,有人卖儿卖女。面对这些,政府没有办法,军方拿出了“出路”——去外面抢。不是比喻,是真的去抢。抢矿、抢油、抢地盘,说是为了“自存”,其实就是赤裸的资源争夺。 从1931到1937,打打停停。 到了“卢沟桥”,战火一发不可收拾。 全面战争开始,军队被一批一批往前线送。学校改教军事,工厂全力为军方供货,百姓口粮被限制。整个国家进入战争状态。 没有人能抽身,也没人能跳出来问一句:这样做,真的能赢吗? 当时社会的宣传系统已经完全由军方掌控。 报纸、电台、学校、神社,所有口径都一致。天皇神圣,国家危急,敌人残暴,日本必须反击。 这些词天天出现,久而久之,连小孩子也知道该怎么说。对战争抱疑的人,会被贴上“不忠”的标签。很多人不是没想过质疑,只是想一想都觉得危险。 美英等国最初没插手,一方面是因为亚洲太远,另一方面也因为对日本还有幻想。直到珍珠港炸响,那些幻想才破灭。但那时,日本已经在太平洋深陷泥潭。 对外扩张的速度超过了补给线的承载能力,越打越远,兵力和物资却越来越紧张。 1942年以后,日本战局急转直下。 中途岛一战,海军精锐尽失。陆军在东南亚遭遇顽强抵抗,兵员补充跟不上。空军缺油,工厂缺铁,民众缺粮。城市被火炸过一遍又一遍,东京、大阪、名古屋都被烧成了废墟。 战争走到这个地步,已经不是打不打得赢的问题,而是还能撑多久的问题。 神风特攻是个标志。不是军事选择,是政治姿态。 训练不足、装备简陋的年轻人,被塞进飞机,告诉他们“为国捐躯是光荣”。 那不是胜利的信号,是绝望的表现。真正的军事家,不会用命去填战略漏洞。可在日本,决策者连“投降”两个字都说不出口。他们宁愿看着整座城市化为灰烬,也不肯放下姿态。 1945年8月,美国投下两颗原子弹。 几天后,苏联参战,从北方压境。日本政府这才承认无法再拖。天皇广播那天,很多民众听不懂他在说什么。他用的是文言,用的是模糊说法。没有“失败”,没有“侵略”,只有“局势未如理想”。可战败的事实谁都知道。 街头寂静,商店关门,家家户户贴出黑布。 战后,有人开始清算,有人开始解释。军人说是资源不足,政治家说是国际误判,学者说是历史必然。但有一点谁都不能否认,日本失败,不是因为突然遇上了强敌,而是从一开始就选错了路。不是偶然,而是必然。 吉田茂在战后很早就说过一句话,“日本的失败,不是因为美国有原子弹,而是因为日本从未明白自己能走多远。”这句话后来被反复引用,是因为他说到了点子上。 日本不是输在战场,而是输在判断。把国家押在一场不对等的战争上,只会换来更深的伤痕。 2025年,日本战败整整八十年。 国会有人提起这段历史,还用词小心,生怕冒犯谁。有人主张反思,也有人想模糊焦点,说战争是被逼的,是环境所致。 但事实不是谁说了算,而是发生过的事情定了调。 有人问,为什么历史这么难讲清楚。 其实不难,只是很多人不愿意承认错了。承认自己做过错事,比讲一百个教训都难。可如果连承认都做不到,那还谈什么未来。 战争不是一场误会,也不是一场“不得已”。那是一条用血写出来的路,从东北走到东南亚,从南京走到广岛。每一步都有人倒下,有人失家,有人被埋在无名的坑里。 不是“历史问题”,是具体的、清晰的、不能抹去的现实。 现在有些人说,年轻一代不关心历史,那是因为他们没看到过代价。 不吃紧,不意味着就不重要。历史不是为了纪念谁,而是为了让以后少出错。这些话说多了也没用,但该说的,不能省。 夏天的东京傍晚,街上人来人往。 便利店亮着灯,广播里放着老歌。一个老头推着小车,停在路边抽烟。他的胳膊上有个旧疤,可能没人问起,也没人知道那是从哪来的。 他抽完烟,推车走了。街头还是那么热闹,像什么都没发生过。