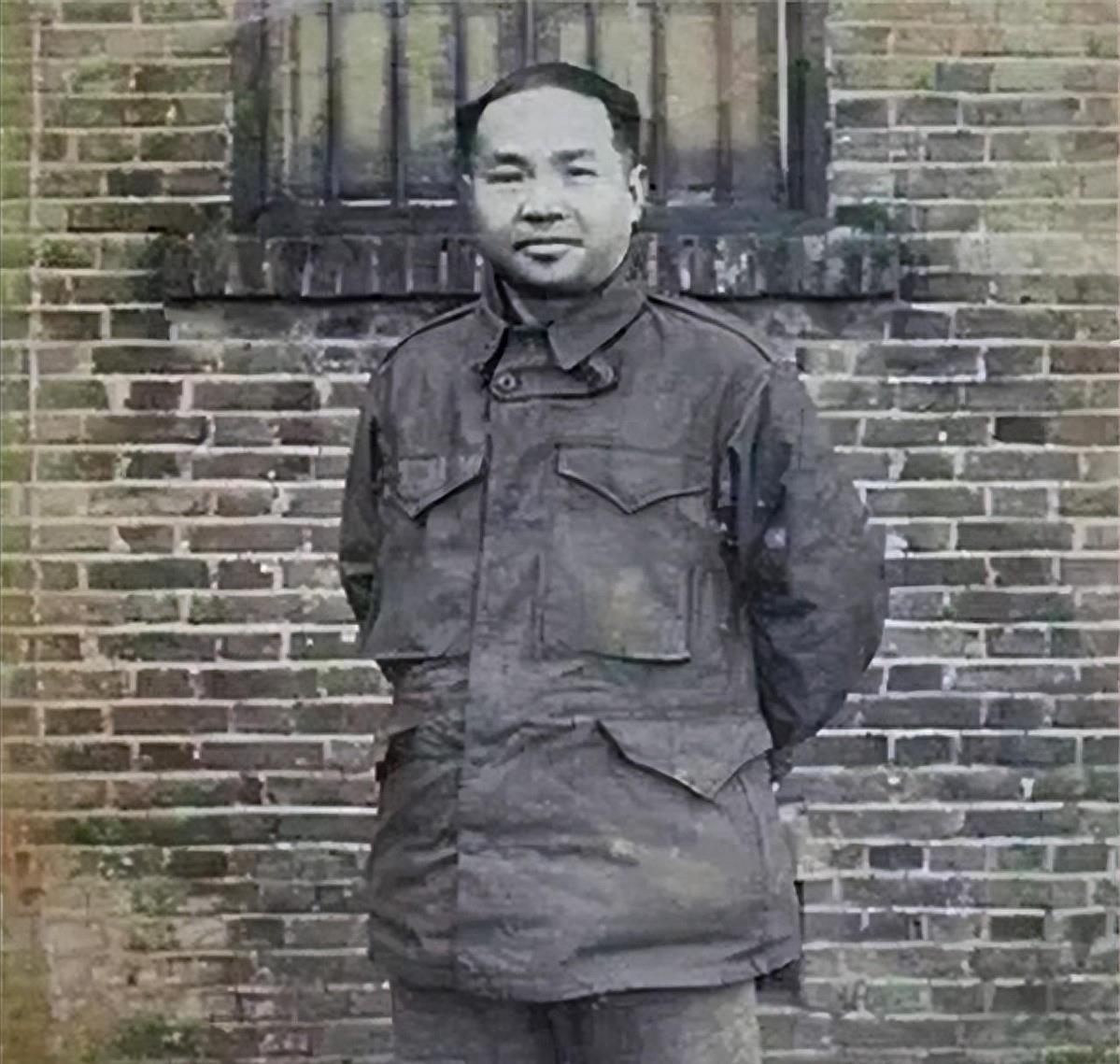

1951年秋的北京功德林,关押战犯的牢房里突然炸开了锅。看守员径直走到前国民党第12兵团副司令吴绍周面前,沉声道:“收拾东西,跟我去见领导!” 同屋战犯们面面相觑:自1948年淮海战役被俘,吴绍周已被关押3年,从未有过特殊召见,难不成是要“从重处理”? 没人能想到,这次突兀的召唤,竟让他成了新中国首个因抗美援朝立功而提前特赦的战犯。 谁也不会把“战犯”和“助志愿军抗美军”联系到一起,可吴绍周偏偏是个例外。 他不是只会打内战的草包将领,早在抗战时期就和日军正面交锋,更因曾在国民党军中负责与美军顾问对接,对美军坦克、航空兵的战术特点摸得门清,这正是当时志愿军最缺的“活情报”。 彼时抗美援朝战场正陷入僵局:美军靠着“巴顿”坦克集群横冲直撞,志愿军反坦克武器稀缺,常要靠战士抱着炸药包与坦克同归于尽。 更头疼的是美军空中侦察,志愿军运输线白天不敢动,夜间行军也常被照明弹锁定,物资损耗率高达40%。 消息传到后方,功德林管理所接到上级通知:“征集战犯中懂军事者,为前线提建议,既往不咎。” 一开始吴绍周没敢动,他是败军之将,还是国民党战犯,提的建议能被采纳吗? 可夜里听着广播里志愿军伤亡的消息,他翻来覆去睡不着:“再怎么说也是中国人,总不能看着美军在咱国土边上横。” 第二天一早,他就找到管理所干部,递上了写得密密麻麻的两页纸。 这两条妙计,后来被志愿军总部评为“最接地气的实战方案”: 1. “之字壕+伏击组”反坦克术:针对美军坦克喜欢沿公路突进的特点,建议在必经之路挖“之字形”反坦克壕,壕沟内每隔50米埋一包炸药,同时组织3人步兵小组,携带爆破筒和手雷,躲在壕沟两侧的土坡后,等坦克陷入壕沟无法转向时,从侧面突袭。 这招完美避开了志愿军反坦克武器不足的短板,试点部队首战就击毁3辆美军坦克,零伤亡。 2. “分段伪装+假目标”保运输:针对美军空中侦察,提出运输队分三段行动。白天把物资藏进山洞或用树枝、草席伪装,派少量人在假运输线摆空木箱当诱饵;傍晚从第一段往第二段运,半夜再从第二段往前线送,全程不用灯光,靠口哨和手势联络。 这套方法推行后,志愿军运输线损耗率直接降到15%以下,前线弹药、粮食供应立马跟上。 建议送到志愿军总部时,彭德怀拿着报告反复看了三遍,当即批示:“此计实用,速在各部队推广!” 等前线传来捷报,报告又被送到中南海。毛主席看完后,指着“吴绍周”三个字对身边人说:“此人虽为战犯,但心里有国家,献妙计助前线有功,可提前特赦,让他发挥专长。” 1952年春,吴绍周接到特赦令时,双手都在抖。后来他被安排到南京军事院校当教员,专门给学员讲“美军战术特点与应对方法”,课堂上常说:“我这辈子最庆幸的,就是在国家需要时,没当缩头乌龟。” 直到晚年,他还保留着当年写建议的稿纸,上面的字迹虽已泛黄,却藏着一个战犯到“建设者”的人生转折。 没人会想到,抗美援朝战场上的关键破局之策,竟来自功德林的一间牢房;更没人会想到,毛主席会因两条妙计,打破“刑期未满不特赦”的惯例。 这不是对“战犯”的纵容,而是对“为国出力者”的尊重,也是那个年代最动人的“家国大义”! 参考文献 1. 《功德林战犯改造纪实》,群众出版社1998年版 2. 《抗美援朝军事史料汇编(后勤卷)》,军事科学出版社2010年版 3. 中国第二历史档案馆藏《吴绍周生平档案》(档案号:717-001-00324) 4. 人民网《从战犯到军事教员:吴绍周的特殊人生》,2013-10-25 5. 《彭德怀军事文选》,中央文献出版社1988年版

金色阳光

毛主席伟大

余生喜欢你

明大义者不记前嫌[赞][赞]

江南风

国民党军能人很多,可惜老蒋不会用人,内部派系斗争复杂,哪有不败之理!

用户12xxx71

证明国军中也有很多懂得军事的军官

用户10xxx98

爱国者[点赞]

Fyz

毛主席伟大!

用户10xxx27

可见蒋氏政权的昏聩,什么物资、人才也是浪费。

用户13xxx98

蒋介石自己不懂,郑洞国、杜聿明和宋希濂都是蒋狗屁不懂,瞎指挥导致兵败。郑洞国早退出长春何致守孤城,杜聿明三十万人马安然撤出徐州,蒋胡乱下命令导致兵败被俘。宋希濂早就准确判断出二野进攻方向,与胡宗南商量兵退滇西,遭蒋介石一顿狂骂,命令宋希濂与二野牛顶角硬碰硬,导致兵败被俘。

用户10xxx89

可以加授上将

1100032

又一个不好好读书的小编。吴获释后就到长沙定居,当了哪门子军事学院的教员?

用户10xxx00

家国大义,说的好

老兵

有军衔吗?