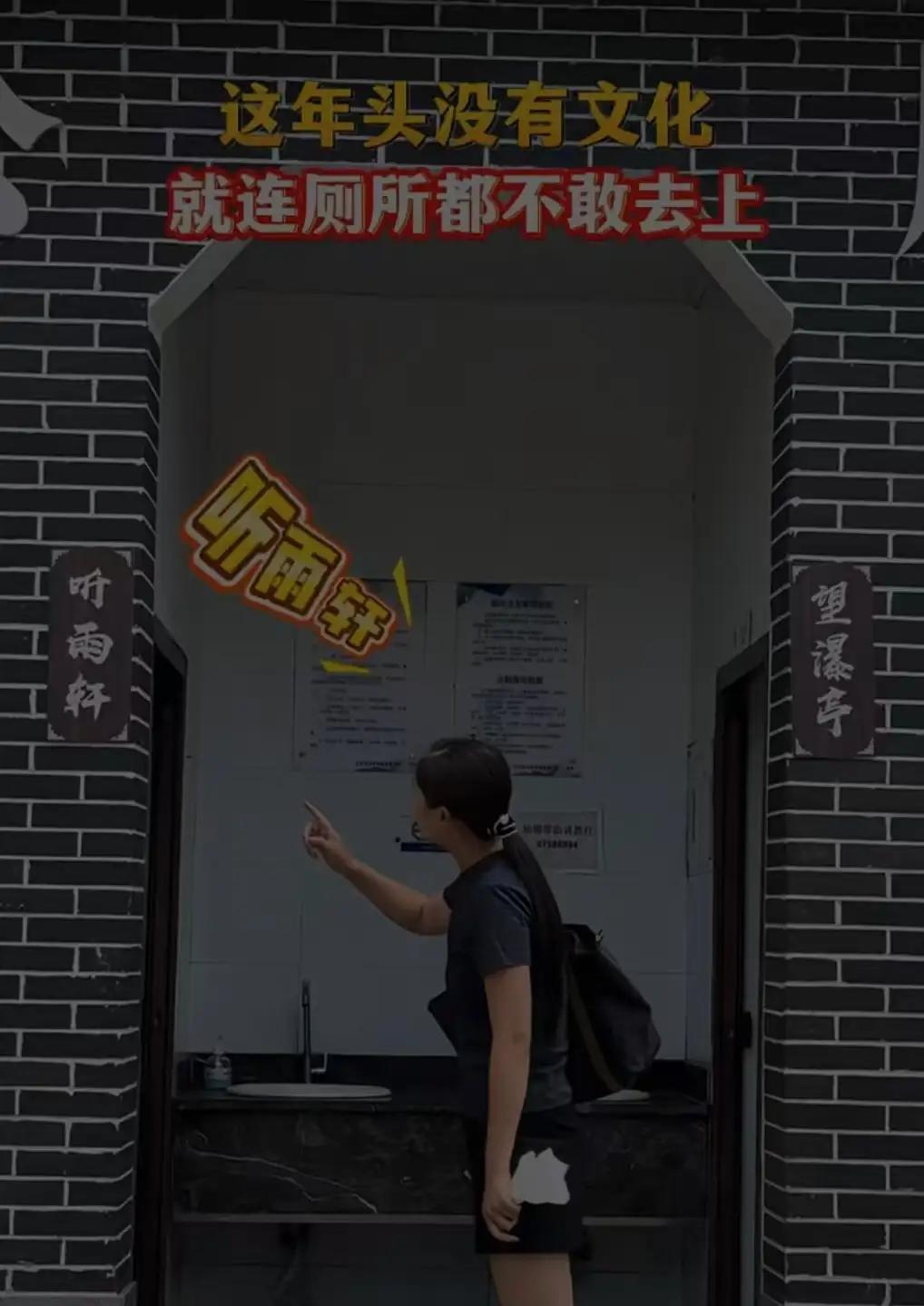

人有三急,最怕遇到"猜谜式"厕所。近日,一位女士在路边内急时,面对标着"听雨轩"和"望瀑亭"的公厕陷入两难——这哪是厕所标识?分明是文化人出的灯谜!网友戏称:"这要是考试题,绝对能难倒99%的考生。" 一场关于如厕的"行为艺术" 这位女士的遭遇绝非个例。如今不少公厕热衷于"文化包装":有用长颈鹿和大象图案区分的,有标注"乾""坤"二字的,甚至还有以"观澜""听涛"命名的。某景区更绝,直接挂出"山"与"水"的抽象画,逼得游客不得不开展"厕所探秘"活动。一位带着孩子的母亲吐槽:"上次孩子憋得直跺脚,我们愣是对着'观云阁'和'赏月楼'研究了五分钟。" 当创意越过实用底线 这些标新立异的命名背后,暴露的是设计者脱离实际的"文艺病"。某文旅局工作人员曾解释:"这是为了与景区文化氛围统一。"但数据显示,2024年全国景区因厕所标识不清引发的纠纷同比上涨23%,其中老人、儿童、残障人士成为主要"受害者"。北京某三甲医院急诊科记录显示,去年接诊过因长时间寻找厕所导致急性膀胱炎发作的患者。 国际视野下的如厕智慧 对比日本"音姬"设计、新加坡全图标系统,我国《公共信息图形符号》国家标准其实早有规定:厕所标识应使用穿裙装与裤装的标准化人像。但部分单位为追求"差异化",将国标抛诸脑后。清华大学无障碍发展研究院专家指出:"创意应在识别度100%的基础上做加法,而不是让使用者做减法。" 回归本真的设计哲学 值得玩味的是,那些被吐槽最多的"文艺厕所",往往在社交媒体上获得设计师群体的追捧。这种专业审美与大众需求的割裂,恰似当代版的"何不食肉糜"。杭州某5A景区在收到大量投诉后,默默在"漱玉泉"旁边加贴了"女"字标识,工作人员坦言:"现在投诉量降了90%。" 公厕的本质是解决生理需求的便民设施,不是展示文化品位的艺术装置。当一位憋急的游客站在"听雨轩"前浮想联翩时,他思考的绝不是诗词意境,而是"会不会进错厕所被当流氓"。毕竟,再高雅的"文化创意",也抵不过一个清晰明了的"男""女"二字来得实在。公厕标志 洗手间指示牌