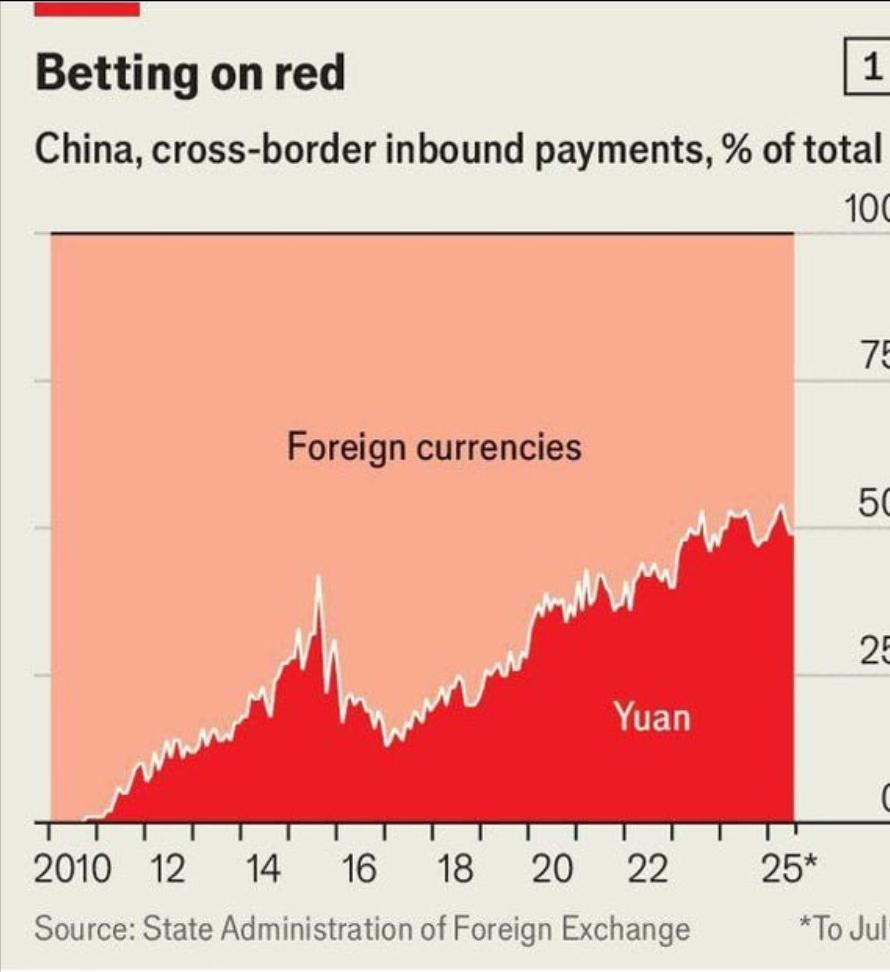

提到“国家家底”,很多人会想到如今的GDP、外汇储备,可很少有人知道:1976年毛主席逝世时,留给中国的不仅是“站起来”的民族底气,更有实打实的“硬核家当”。 五千亿斤粮食、五百万吨棉花、六百多吨黄金,还有能撑起民生与工业的铁路、公路、水库。这些数字看似冰冷,背后却是一代人用锄头、钢钎、算盘“攒”出来的,每一笔都藏着中国从“一穷二白”到站稳脚跟的艰辛。 谁能想到,建国初期的中国,连“吃饱饭”都是难题。1949年全国粮食产量仅1.13亿吨,不少地方闹粮荒,老百姓只能靠野菜、树皮充饥。毛主席一早就说“农业是国民经济的基础”,一边推进土改让农民有地种,一边带领群众修水库、挖水渠。 八万多座水库可不是“纸上工程”,从北京密云水库到河南红旗渠,从安徽淠史杭灌区到广东新丰江水库,几乎每一座都是群众肩挑手扛、用筐子运土修起来的。就拿红旗渠来说,十年修建中,380名建设者献出了生命,硬是在太行山绝壁上凿出了“人工天河”。 到1976年,全国粮食储备达到五千亿斤,不仅解决了近十亿人的吃饭问题,还能应对洪涝、干旱等灾年,再也不用像旧社会那样“饿殍遍野”,这五千亿斤粮食,装的是老百姓“不饿肚子”的安全感。 “穿衣”曾和“吃饭”一样难,建国前,中国棉花大多靠进口,被称为“洋棉”,老百姓衣服补丁摞补丁,一件衣服“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”是常态。 毛主席时代大力发展棉花种植,在新疆、山东、河南、湖北建立大片棉区,还改进棉纺织技术,建起上海、天津、武汉等大型纺织厂。 到70年代,全国每年能产出五百万吨棉花,足够织出数十亿米布,“的确良”成了当时年轻人的时髦单品,孩子们也能穿上新衣服过年。这五百万吨棉花,织的是老百姓“有衣穿”的体面。 更关键的是“钱袋子”的底气,建国初期,美国对中国实施全面封锁,外汇储备几乎为零,连买急需的工业设备都要靠“以货易货”。毛主席带领大家“勒紧裤腰带”,通过出口茶叶、丝绸、钨矿、生猪等积累外汇,还建立国家黄金储备。 到1976年,中国不仅有二十多亿美元外汇(在当时相当于近百亿人民币,能买数十套大型工业设备),还有六百多吨黄金。 这些“硬通货”可不是摆设:60年代偿还苏联债务时,黄金发挥了关键作用;70年代引进西方化肥、钢铁技术时,外汇成了“敲门砖”。在国际封锁的寒冬里,这六百多吨黄金、二十多亿美元,就是中国的“御寒衣”。 交通和工业的“骨架”,更是靠一锤一钎砸出来的。建国前,中国铁路只有2.1万公里,还大多集中在东部沿海,西部几乎是“铁路空白”;公路也只有8.07万公里,很多县城都不通汽车。 毛主席力主“要想富,先修路”,更要修“能保家卫国的路”:成昆铁路穿越横断山脉,每公里就有一位烈士长眠,硬是在崇山峻岭中铺出了“钢铁大动脉”;青藏公路、川藏公路打通了西藏与内地的联系,建设者们在零下几十度的严寒里,用镐头刨开冻土;鹰厦铁路、湘黔铁路连接起东南与西南,让物资能顺畅流通。 到1976年,全国铁路里程突破5万公里(累计新增近3万公里),公路达到123万公里,这些路网就像中国的“血管”,让人流、物流活了起来。 而矿山和油田,是工业的“粮食”。建国前,中国被西方称为“贫油国”,石油几乎全靠进口,连汽车都要烧“洋油”;铁矿、煤矿也大多被外国公司控制。1960年,毛主席号召“开发大庆油田”,王进喜带领1205钻井队“跳进泥浆池”压井喷,喊出“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”的口号,硬是打出了中国第一口高产油井。 此后胜利油田、大港油田、辽河油田相继开发,1973年中国实现石油自给,还能出口换汇。同时,鞍山钢铁、攀枝花钢铁、武汉钢铁、大同煤矿、开滦煤矿等无数矿山被开发,为“两弹一星”、机床制造、汽车工业提供了原材料。没有这些矿山油田,就没有中国的工业骨架,更没有后来的发展底气。 这些家底,从来不是“天上掉下来的”。五千亿斤粮食里,有农民顶着烈日种庄稼的汗水;六百吨黄金里,有矿工在地下几百米深的巷道里的坚守;两万多公里新增铁路上,有建设者献出的生命;八万多座水库里,有群众用双手筑起的堤坝。 毛主席带领中国人民用27年时间,完成了从“一穷二白”到“有粮、有棉、有工业、有交通”的跨越,这些家底不仅撑起了当时的民生,更给后来的改革开放打下了坚实基础。直到今天,我们吃的粮食、走的铁路、用的水库,很多都能追溯到那个时代。 这,就是毛主席留给中国的“压舱石”:不是冰冷的数字,而是“自力更生、艰苦奋斗”的精神,是“为人民谋幸福”的初心,是让中国能在风雨中站稳脚跟的底气!