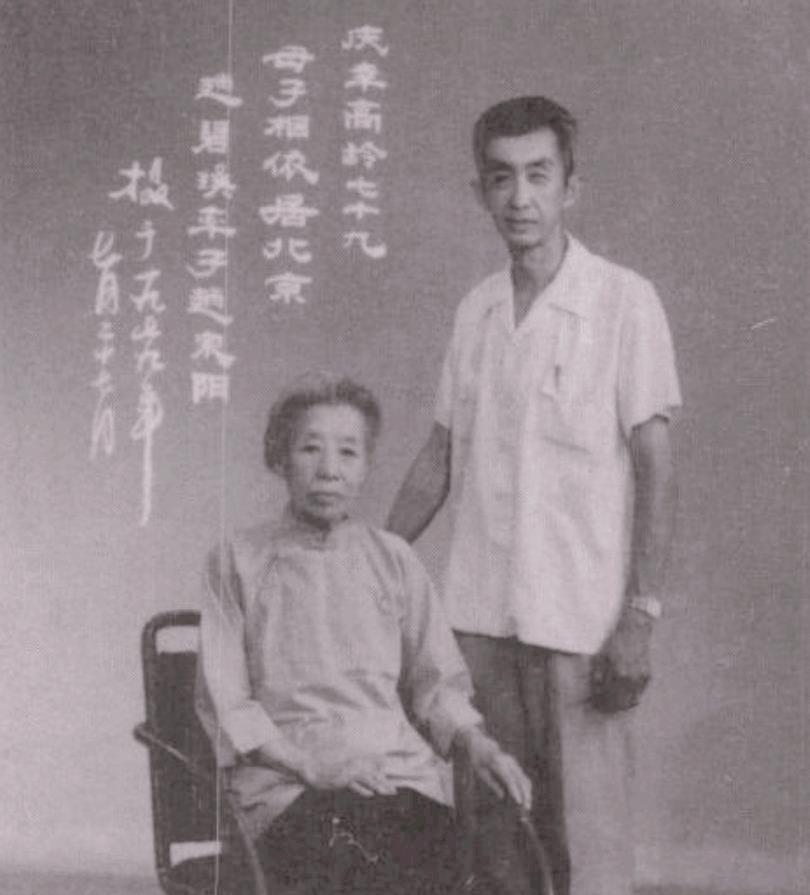

1948年,日本人砂原惠改名换姓化名张荣清,并谎报中国国籍,加入解放军,在辽宁战役中屡次立功,参加抗美援朝,但不久之后他的身份暴露了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一个叫砂原惠的日本人,和一个叫张荣清的解放军功勋战士,竟然是同一个人,这事儿听起来就够传奇了。 但他的故事,绝不是一句“弃暗投明”就能讲完的,这背后,是一场对自己到底是谁的残酷拷问。 他到底是怎么做到的?答案,或许就藏在他拼命隐藏的旧信物和用命换来的新功绩里。 砂原惠从没想过彻底撕碎自己的过去,那些代表着他日本身份的东西,反而被他藏得更深,成了贴身的秘密,这些信物,是他情感的根,也是随时可能引爆的雷。 有时候,家就是军装内衬里那张缝得死死的泛黄全家福;有时候,是日本投降后母亲塞给他、写着“活下去”的日文布条,它们无声地提醒着他是谁,从哪来。 他甚至把一封家信藏在鞋垫底下,泪水泡得字迹都花了,那成了他不对外人说的功劳簿,每在战场上立一次功,他就在信上偷偷画一面小旗,这既是给远方家人的一个交代,也是用一种“中国式”的成就,向自己日本的根做汇报。 但最无法割舍的信物,是他的母语,日语就像长在他骨子里的烙印,最终也正是这东西出卖了他,在朝鲜战场,因为担心母亲病重,一句无意识的梦话,让他的秘密彻底曝光。 “张荣清”这个名字,不是靠一张伪造的山东孤儿证明撑起来的,而是在枪林弹雨里,一次次用行动铸造的。 他的本事,搁在哪个部队都是个宝,在辽沈战役,他能打扮成卖糖葫芦的小贩,大摇大摆混进锦州城,把国民党的火力点摸得一清二楚,转头到了平津,他又潜入北平,画出了完整的城防工事图。 到了朝鲜,他的日语优势更是发挥到了极致,他能混到敌人后方搞到美军布防图,还能听懂美军电台里夹杂的日语喊话,甚至把敌人的劝降传单,转手就翻译成贼地道的东北话,当笑话讲给战友听。 他不是光有脑子,战场上,他抱着炸药包就往前冲;躲在死人堆里,摸到美式罐头,自己一口不舍得吃,全想着送给后方的伤员孩子,这种不要命的劲头,这种心里装着集体的实在,让他成了真正的“自己人”。 这一切都是他主动选的,去朝鲜前,登记表的“国籍”一栏,他想都没想就填了“中国”,部队要求日籍人员留在丹东,他可不干,偷偷混上运输队就去了前线。 一个人最终的身份认同,看他怎么面对死亡就知道了,砂原惠晚年的人生轨迹,两个版本说法不一,但他的心归向何处,答案却异常清晰。 当身份暴露,领导质问他时,他脱口而出:“我身体里流着日本人的血,但心是中国人的心!”后来,在转业申请里,他又写下誓言:“死也要死在中国土地上。” 其实,他早就做好了准备,在朝鲜时,他就立下遗嘱,万一牺牲了,就把自己埋在志愿军烈士陵园,跟战友们在一起。 即便晚年身在日本,他逢人便说“我是38军的老兵”,2021年,88岁的他在横滨病逝,临终时,嘴里反复念叨的,是那口纯正的东北话,他的葬礼上,放的是《三大纪律八项注意》,骨灰,一半撒在日本海,另一半,被送回他战斗过的辽宁阜新。 所以你看,无论他是成了改革开放后往返中日三百余次的交流使者,还是当了一辈子辽宁农民,这都不重要了,两种人生剧本,都指向同一个结局:他用余生,回馈了这片自己选择的土地。 砂原惠的故事告诉我们,身份这东西,真不完全由血缘和国籍决定,他珍藏着过去的信物,又投身于当下的行动,最终为自己的灵魂,办了一张永不过期的“中国户口”,两种信物,两种行动,最终在他身体里,融合成了一颗滚烫的中国心。 信息来源: 央视网《砂原惠:改了中国名、参解放军的军国少年》 学习时报《热爱中国的日籍老兵砂原》 中国人民革命军事博物馆公开档案