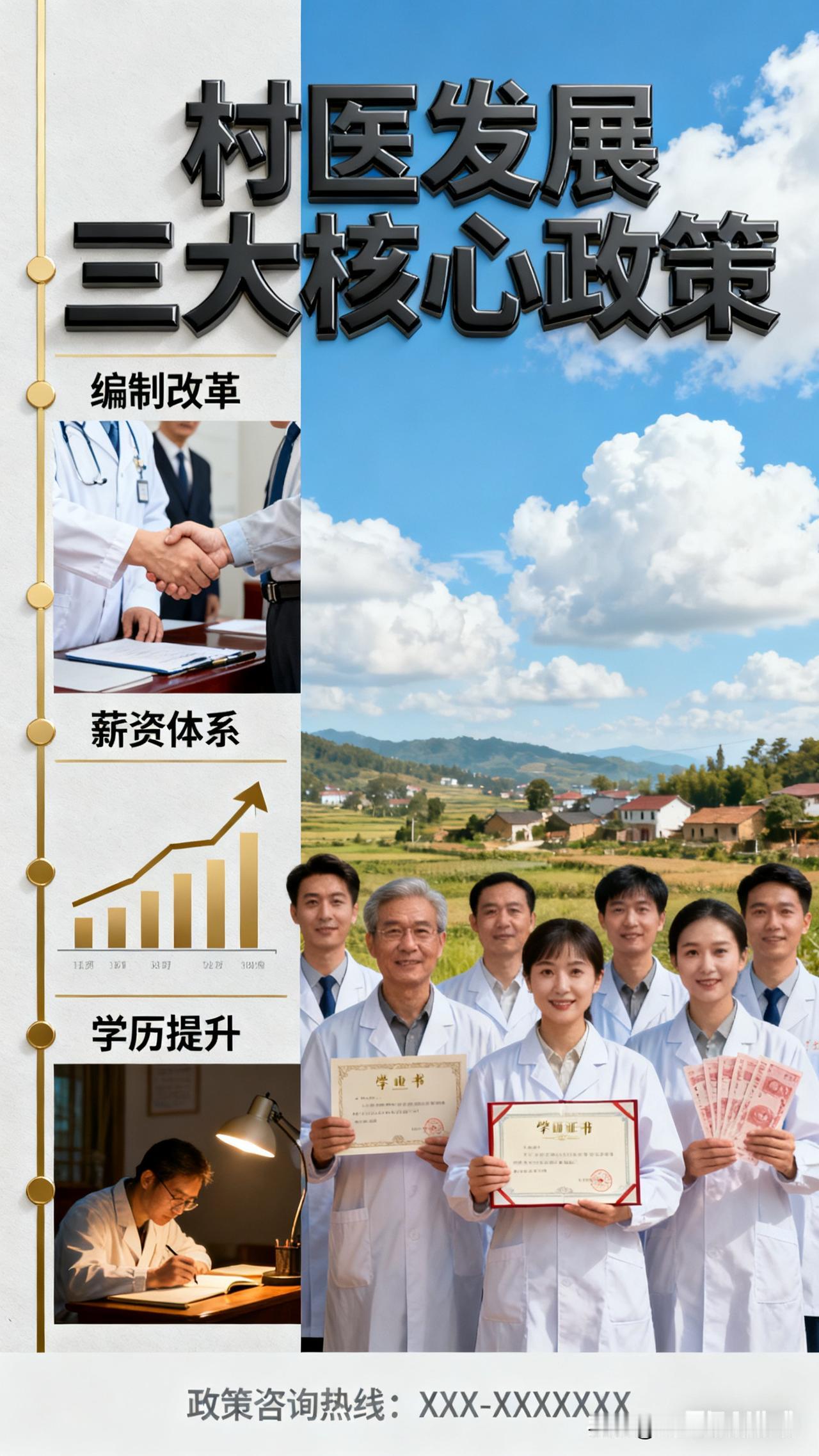

破解村医编制、薪酬与成长三大核心难题 乡村医生,是守护亿万农民健康的“最后一公里”守门人。然而,编制未定、薪酬不稳、成长无路三大难题,正让这支队伍面临“留不住、引不来、干不好”的困境,破解这些痛点,既是保障民生的迫切需求,更是推进乡村振兴的关键一环。 编制:从“临时工”到“定心丸”,让村医扎根有底气 编制,是村医心中的“一块大石头”。长期以来,绝大多数村医属于“编外人员”,既无稳定身份,也缺乏职业安全感,“干一天算一天”的心态普遍存在。部分地区试点“乡聘村用”“县管乡用”模式,将优秀村医纳入乡镇卫生院编制管理,虽打开了通道,却受限于名额少、门槛高,难以覆盖多数人。 破解编制困局,需打破“一刀切”。一方面,应根据乡村人口规模、服务半径动态核定编制,向偏远、医疗资源薄弱村倾斜;另一方面,可探索“事业编制周转池”制度,让编外村医通过考核逐步入编,从“临时工”变成“单位人”,真正让他们沉下心、扎下根,放心守护乡村健康。 工资:从“看天吃饭”到“旱涝保收”,让村医执业无顾虑 “工资没个准头”,是不少村医的无奈。过去,村医收入依赖基本公共卫生服务补助、一般诊疗费和药品零差率补贴,部分地区补助发放不及时、标准偏低,加上农村诊疗量有限,收入远低于乡镇卫生院医生,甚至难以维持生计。一些老村医坦言:“不是不想好好干,是家里的担子压得人喘不过气。” 稳定薪酬,要建立“保障+激励”双机制。既要明确最低薪酬标准,将补助资金纳入县级财政统筹,确保按时足额发放,让村医“旱涝保收”;也要设立绩效考核奖励,根据服务数量、质量、群众满意度发放奖金,多劳多得、优绩优酬。只有让村医“腰包鼓起来”,才能杜绝“敷衍服务”“走穴兼职”,让他们心无旁骛做好本职。 学历提升:从“经验型”到“专业型”,让村医成长有奔头 随着医疗技术发展,“会打针输液就行”的老观念早已过时,但不少村医学历偏低、知识老化,难以应对高血压、糖尿病等慢性病管理,更别提常见急症的初步处置。尽管多地推出免费培训、学历提升计划,但要么时间碎片化、内容不实用,要么需个人承担部分费用,村医参与积极性不高。 推动村医“提质升级”,要让成长路径“看得见、摸得着”。可联合医学院校开设“村医定向班”,实行“学费减免+毕业后服务期”模式,定向培养大专及以上学历村医;针对在岗村医,开展“线上+线下”结合的免费培训,内容聚焦慢性病管理、急救技能等实用知识,考核合格后颁发学历证书或技能等级证书,打通“学历提升—技能进步—职称晋升”的完整通道,让村医从“经验型”向“专业型”转变,真正跟上时代步伐。 村医的编制、工资、学历,看似是三件事,实则是乡村医疗事业的“三根基”。只有让村医“有编制、有保障、有成长”,才能筑牢乡村健康防线,让农民在家门口享受到优质、安心的医疗服务,为乡村振兴注入坚实的健康力量。 需要我针对文中提到的“村医编制试点模式”,整理一份具体的地区案例对比表吗?这样能更直观地看到不同方案的效果和差异。

华为为华

难,很难。