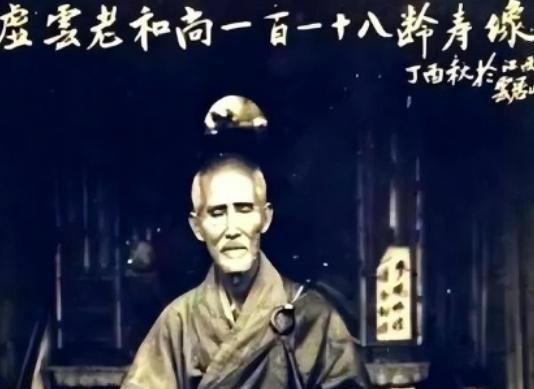

1943年初,蒋介石拜会了104岁的虚云大师,询问抗日战争的结果,大师听后不语,从怀里掏出一张白纸,并先后剪出了三个字。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 虚云大师出生于1840年,福建泉州的一个官宦家庭,父亲是地方小官,对他寄予厚望,希望他能够考取功名,光宗耀祖,作为家族的长孙,虚云从小接受了传统的儒家教育,常常诵读《四书》《五经》,字迹端正,乡里的人都认为他是一个读书的料,然而,命运似乎注定要将他引入另一个方向。 十三岁那年,虚云的祖父病重去世,家人按当地的习俗,安排了葬礼和超度仪式,当他在寺庙中静静地听着木鱼声,香烟袅袅升起时,心中似乎突然有所领悟,他回家后,开始对佛法产生了浓厚兴趣,不再关注功名利禄,也不再读儒家的经典,而是一直向父母请教出家之事,家人虽然百般反对,但虚云的心意已决。 为了阻止他出家,父亲不仅为他安排了婚事,还为他娶了两位富家小姐,试图通过红尘的牵绊让他放弃这一决定,然而,虚云并没有放弃,他不仅没有和妻子们有任何亲密关系,还时常为她们讲解佛法,最终,两位妻子也渐渐领悟了佛教的真谛,决定与他一起修行。 尽管家族的阻力如此之大,但虚云依然决定离开,他偷偷写了一封信,离开了家门,独自前往福州的涌泉寺,为了避免被家人找到,他躲进了寺庙后面的山洞里,过起了与世隔绝的生活,三年的苦修生活让他逐渐明白,修行不在于身体的煎熬,而在于心灵的觉醒,在山洞的寂静中,他通过冥想和念经,逐渐开悟,开始深入了解佛法的内涵。 三年后,一位行脚僧人经过山中,与他谈了一夜佛法,这次交谈让虚云受益匪浅,他意识到自己不应只沉浸在个人的修行中,而应将佛法传播给更多的人,从此,他开始了漫长的游历生涯,去往各地讲法,传播佛教的思想。 在他的一生中,虚云不仅仅是一个深藏寺庙的僧人,他还积极参与社会事务,尤其是在中国历史上最动荡的时期——抗日战争期间,虚云展示了他非凡的佛教智慧和强烈的社会责任感。 1940年代初,抗日战争进入了最艰难的阶段,中国的局势混乱,百姓疾苦,蒋介石在国内外的压力下焦头烂额,虚云大师那时已经年逾百岁,他并没有像许多高僧那样选择隐居,而是全身心投入到抗战的支持中,他开设寺庙,收容战火中的难民,提供避难所;他还组织了僧侣救护队,帮助前线的伤员,他不仅自己捐款,还号召信徒们为抗战提供资金支持,他深知,在这样的时刻,国家的命运不仅仅是军队和政权的责任,佛教界同样肩负着重要的使命。 虚云大师的佛教智慧不仅体现在精神修行上,还在于他如何看待当时的国家和国际形势,1943年,蒋介石前往重庆的慈云寺拜访虚云大师,询问抗战的未来走向,当时,虚云大师并没有直接回答,而是从衣袖里拿出一张纸,用剪刀剪出三个符号:“十”字、“卍”字和“日”字,蒋介石看着这些符号,心中充满疑惑,但虚云大师却没有再多说什么。 直到战争结束后,大家才明白,虚云大师的预言准确无误,1943年9月,意大利在轴心国阵营中最先投降,“十”字代表意大利的国旗符号;1945年5月,德国战败,“卍”字代表纳粹的标志;1945年8月,日本无条件投降,“日”字则代表日本的国号,这一剪纸的举动,似乎在无声中展示了大师对战争局势的深刻洞察,也让无数身处困境中的中国人民看到了胜利的曙光。 虚云大师的智慧不仅仅体现在这一预言上,他一生致力于修复佛教寺庙,重振佛教文化,在动荡的年代,虚云大师的修行并非仅仅是个人的追求,他始终没有忘记作为一位佛教僧侣所应承担的社会责任,他关心社会的疾苦,愿意为国家的振兴和人民的福祉付出一切,他的修行不仅是为了自我超越,也是在为社会带来更多的正能量。 战后,虚云大师继续履行着自己的使命,1951年,虚云大师在广东乳源云门寺传戒时遭遇了“云门事变”,他被地方民兵包围,并被误认为是“反革命分子”,然而,虚云大师并没有被困境击倒,他进入了长达九天的入定状态,据说,在这九天里,他神游天界,与弥勒菩萨对话,最终得以脱险,这一事件,也让人们更加尊敬这位超凡脱俗的佛教高僧。 尽管晚年的虚云大师经历了诸多挑战,他始终没有放弃自己的修行和佛教事业,在新中国成立初期,他被推举为中国佛教协会的名誉会长,但他选择回到江西云居山的真如寺,开始了他最后的修行生活,在这里,他带领僧侣重建寺庙,修复佛像,继续传承佛教文化。 1959年,虚云大师在120岁时圆寂,他临终时,只写下一个字——“戒”,这个字凝聚了他一生修行的精髓,提醒后人:戒是修行的基础,只有保持戒律,才能保持内心的清净,才能达到真正的智慧。 信息来源:(《蒋介石日记》《侍从室见闻》)