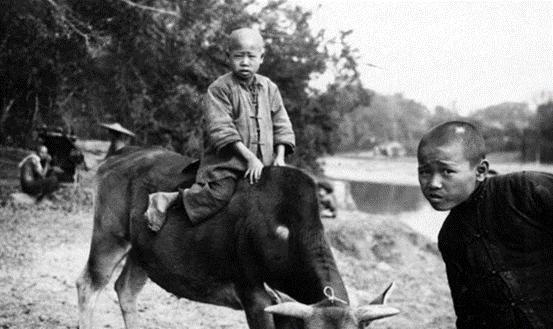

55年授衔结束后,陈赓闷闷不乐,贺老总安慰:是想老战友了吧 “1955年9月28日,陈赓,你怎么像丢了连胜的棋手?”贺龙侧身低声问。陈赓端杯抿酒,只吐四字:“冬生不在。” 仪式刚散,灯火仍亮,礼堂里却悄然空了一角。人群的夸赞、铜章的光泽,对陈赓而言都像贴在窗纸上的霜花,好看,却冰凉。他独自坐下,酒劲未散,念头翻涌:倘若那个人还站在队列里,会是怎样的场景? 那个人叫卢冬生。两人同乡,同年少的河埠头玩耍,同在枪林里闯过鬼门关。不同的是,一个出身地主家庭,一个捧着破草鞋长大。身份的缝隙并没挡住友情,反倒让少年时期的情谊更像砸过铁砧的钢条,经得住折,也经得住火。 1919年腊月夜,陈家张灯结彩给少爷完婚。新郎却拉着放牛娃悄悄翻墙。陈赓说:“帮我走,别让媒婆捉住。”卢冬生二话不说,牵马开路。那一夜,鞭炮齐鸣,洞房却空,逃兵和放牛娃同时踏上了离家的小路。 几年后,湘军军营里硝烟弥漫。17岁的卢冬生在点名台下抬头,看到久违的“大哥”正戴着营长肩章吼口令。短暂寒暄后,陈赓只问一句:“跟我走吗?”回答依旧干脆:“走!”从此,营长与副官肩并肩,把早年的牛鞭换成步枪。 南昌城头的枪声划破1927年的夜色。起义部队南撤时,陈赓右腿中弹,血流不止。队伍已远,卢冬生仍背着他,硬是在山道上走了两天。有人劝他放弃,他骂一句“要命的滚开”,继续负重前行。香港码头的海风咸涩,卢冬生抱着病号穿街寻医,连遭拒诊。幸得牛慧霖答应手术,陈赓保住了腿,也保住了奔跑的机会。 治伤期间,两人再度分线。卢冬生随贺龙转战湘西,打土豪、建赤卫,枪口冒烟,脚底却没停过。红二方面军缩编时,全师只剩两万余人,358旅旅长的任命里赫然写着他的名字。那年,他才三十出头,战功却写满卷宗。 频繁负伤令他咳血,组织多次劝其疗养。卢冬生憋着劲:“好伤养得差不多就回来。”结果被直接送往莫斯科伏龙芝军事学院。苏德战争爆发,他滞留异国,只能披上苏军军服,挂一杠一星,随部队讲俄语打仗。有人笑他“客军少校”,他耸肩:“打的还是法西斯。” 1945年八月,远东局势骤变,卢冬生搭乘军列返回东北。此时的松江省需要懂俄语也懂我军作战的人,他被推到司令位置。那年秋夜,哈尔滨街口,两个醉酒的苏军哨兵拦住车辆。简短呵斥后,冷枪响起,子弹划过灯影,他倒在荒凉的砖缝间。三十七岁,生命戛然而止。 消息传到延安,贺龙沉默许久,只说一句:“锋刃折了。”陈赓当时正在晋冀鲁豫前线筹划反击,夜里批阅文件,听报后握笔半晌未动。副官回忆,那支钢笔的笔尖被硬生生掰断。 建国后,授衔评定难免要排座次。有人提起卢冬生的资历:北伐、湘鄂川黔、长征、国际战线,资历和战绩几乎覆盖了整个革命年代。档案袋厚得像砖头,唯独缺了“在世”两个字。如果他活着,上将不是天花板,大将并非奢望。谈及此处,总有人叹气,却没人敢贸然开口。 1955年的那个夜晚,陈赓放下空杯。贺龙拍拍他肩,语调低却笃定:“兄弟不在,可路要走;他的那份,也得咱们扛。”老人们平静散场,灯火逐渐熄灭。院子里晚风拂过,挂在胸前的大红绶带轻轻摇晃,仿佛在替那位缺席的人招手。 后来陈赓常向年轻军官讲起一个放牛娃的故事。讲到背伤、讲到逃婚,也讲到哈尔滨的枪声。学员们听完默然无语,只记住一句劝告:“别让战友成为你心里的空位。”话语不长,却比所有颁章仪式都沉甸甸。 陈赓去世前,枕边仍放着一张旧相片:两名青年倚着牛背大笑,裤脚沾泥,眼神闪光。岁月翻页,照片发黄,但泥土的味道仍在,友情的线也未断。卢冬生没有军装上的星,却在另一片天空得到了自己的勋表,那勋表叫信义、叫担当。