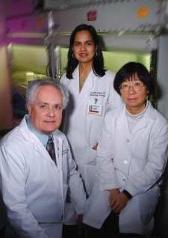

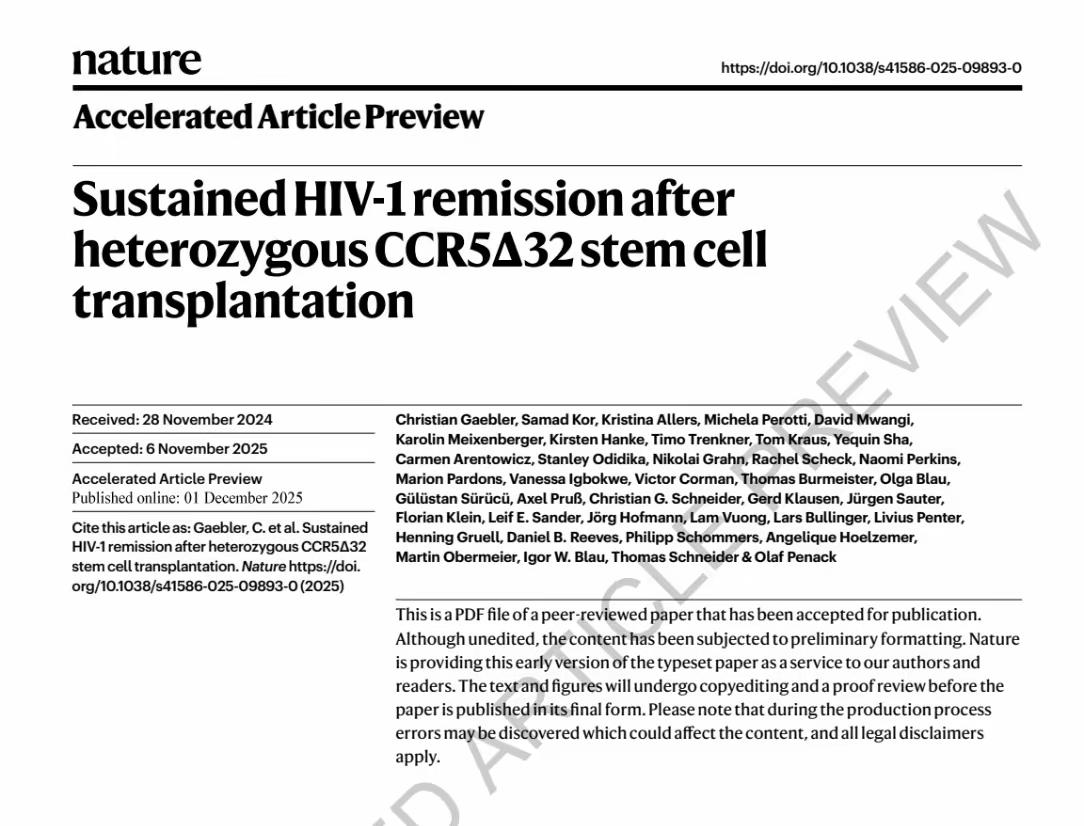

1993年的诺贝尔医学奖,本应发给中国科学家周芷,结果却颁给了与周芷合作的美国教授。周芷曾向诺贝尔评审委员会提出抗议,最终无果。 1993年的诺贝尔医学奖颁奖现场,当美国教授罗伯特举起奖杯时,冷泉港实验室的显微镜室里,周芷正在整理实验记录。 这个改变分子生物学认知的研究,她做了最关键的实验,论文发表时是第一作者,最终却没能出现在获奖名单上。 这个被科学史记下的遗憾,藏着科研界许多不为人知的故事。 故事始于20世纪70年代的冷泉港实验室,当时分子生物学刚起步,罗伯特团队研究的腺病毒基因序列总是对不上,实验结果与公认理论矛盾。 折腾数月后,他们想到了楼下擅长电子显微镜技术的华人科学家周芷,她刚到实验室不久,改进的成像技术已能清晰捕捉最细微的基因片段。 那时候的实验室周末很热闹,周芷和丈夫汤姆常带着三明治加班,反复调试显微镜参数,优化染色方法。 罗伯特后来在备忘录里写过,那个三月的周六早晨他们找到周芷,三天后就拿到了决定性结果。 显微镜下,RNA分子正在进行“剪接”,把没用的片段剪掉再拼接,这个发现彻底推翻了当时对基因表达的认知。 1977年,这篇里程碑式的论文发表在《细胞》杂志上,周芷是第一作者。 在科研界,第一作者通常意味着最大贡献,她不仅完成所有关键成像,还帮忙分析数据、设计验证实验。 那段时间,她的显微镜室总是亮到深夜,培养皿里的病毒样本换了一批又一批,染色剂浓度调试几十次才确定最佳条件。 这个发现后来对理解癌症和遗传病至关重要,成为现代分子生物学基础理论之一。 十六年后诺奖揭晓,获奖名单只有罗伯特和另一位美国科学家夏普,消息传来时,周芷正在给学生演示实验,只是把当天记录写得格外详细。 后来她向评审委员会提出异议,解释自己的核心作用,却未得到回应。 科学界对结果颇有微词,不少同行在学术会议上特意强调周芷的贡献。 这个争议暴露了诺奖的局限性,现代科学研究越来越依赖团队协作,尤其分子生物学这样的交叉学科,一个发现往往需要多方配合。 但诺奖坚持最多三人获奖的规则,很难涵盖所有关键贡献者,周芷的经历不是个例,很多女性和非西方国家研究者,都曾在类似合作中被忽视。 如今周芷已退休,她用过的显微镜被收藏在冷泉港实验室博物馆,科学史记住的不只是获奖名单,更有那些在显微镜前、培养皿旁,用耐心和严谨推动认知边界的研究者。 就像周芷常对学生说的,做科研不是为了获奖,而是为了弄清楚真相。 但当真相清晰,做出关键贡献的人理应被看见、被记住,1993年的遗憾提醒我们,科学进步需要协作,对贡献的认可也该跟上科学发展的脚步。 每个实验室熬过的深夜,每一次调整参数的尝试,都值得被写进科学的篇章里。 参考资料:澎湃新闻《从学术期刊到诺贝尔奖,对女科学家的歧视有多严重?》

用户24xxx03

不要天天喊什么诺贝尔奖,他也是被人操纵的一个奖。中国几十年不打仗、为和平,被视而不见,奥巴马侵略、打仗、威胁照样能得。物理学奖、化学奖、生物医学奖是中国人得奖几率低。

减肥中 回复 10-21 08:37

那个奖就是文艺青年奖,就看苏联就行了,当时那么牛逼的科技,才几个人得奖

苏米 回复 10-22 22:46

待到饮马波特马克河,到时自有大儒为我诵经。

用户18xxx11

从人前总认为诺贝尔奖是神圣的,自从近几年来诺贝尔各种奖项来看其实他们就是一种政治操弄,所以诺贝尔奖在我心目中就是一种个政治工具。

不跟白痴辩论

原创人员和关键合作者的区别

好名出不来 回复 10-11 12:18

扯,第一作者,然后是没有解释。你倒是出来定义了。反过来再看其他获奖,根本就不存在这个模式

用户16xxx87 回复 10-09 08:33

专业,确实是这样的情景。而非种族喝性别歧视

snoopy

通讯作者最重要

用户13xxx36 回复 10-23 01:09

对的,一个是老板,一个是打工的,怎么可能成果会给打工的,而不给老板。

重重滴

人家是原创理论呀,周是验证了

嗨嗨的迷子 回复 10-24 09:38

吴健雄也是验真了杨振宁理论,得了诺贝尔奖

法猫 回复 10-22 23:16

键盘侠专家真多!

一期一会

诺奖错误不少但科学类算正公 因为科研成果实打实的 相对论这么伟大都没得诺奖 其它真不算什么

用户18xxx46 回复 10-18 18:48

你知道?没有意识形态的因素?

一期一会 回复 用户18xxx46 10-19 08:58

苏联当年也拿了不少 你说我们什么科研成果有资格拿奖

朝阳

说白了,中国人获得了诺贝尔科学奖的,中国科学家屠呦呦才是中国本土第一人!2015年,中国科学家屠呦呦获得了诺贝尔生理学或医学奖!

墨鱼蛏子 回复 10-20 17:52

青蒿素也是团队攻关的成果 ,全国各地上千位医药工作者参加了这个项目。

ZMTY 回复 墨鱼蛏子 10-21 14:09

参与的方式有很多,关键在于不可替代性。

戒掉UC

国内也一样呀,成果权属于老板(导师),有署名权就不错了

正能量子

关中国啥事!都是美国人!

大民

诺奖只是西方人给他们的加上光环而已,特别是科学界的

再生英雄2004

多事

wangmin78

这就是中国人获诺奖少的原因,不要把诺贝尔奖看的太当一回事儿,它不是评判科技水平的标准。

冬天里的阳光

得之不喜,失之不怨!

甲壳虫

不要天天喊什么诺贝尔奖,他也是被西方人操纵的一个奖。中国几十年不打仗、为和平,被视而不见,奥巴马侵略、打仗、威胁照样能得。物理学奖、化学奖、生物医学奖是中国人得奖几率低。

天空飘来一朵云

是中国科学家?还是华人美籍科学家?完全不一样!标题党!

路人甲路过

诺奖本来就是政治操弄。

放下一切

世界都是打压中国人。不是中国科学家没水平而是邪恶势力做宠。。。如果是尽十年或二三十年杨振宁和李政道的研究即使再出色优秀,也决不会发给他们。因为他们是中国人。

用户26xxx57

没毛病,一个提出问题,另一个只是验证问题。

替天行道

吴健雄也是

忆江南

周芷是不是周芷若?

昊王购物了

当卖国贼多没劲

无根草

科学肯定有国界别听那些公知BB的吹。

沉默

诺奖对中国来说就是鸡肋

用户11xxx99

诺奖是西方的东西,干嘛要去争?

香山

它真有用吗?学习该奖的评审精神才有用。你看中院有多少院士,它们有多少才是真院士呢?

yu

这诺奖早就成为西方意识形态的工具了。

浮生若梦

傲慢与偏见。

用户11xxx14

这还不明白就因为你是黄种人不是白色的

用户10xxx76

诺贝尔在天堂哭泣!这奖项成了西方政治的牺牲品,成了帝国主义欺凌其他国家的大棒,可悲!

寂寞热带鱼

诺贝尔吉尼斯马拉松联合国奥运会等都是搞笑

十字路口

一个西方国家自己围起来玩的奖项有啥可追捧的

烟雨斜阳

在霉囯的这种华裔科学家的成果被白皮占有不是个例。

韭菜炒大葱

中国也成立一个世界科学奖

用户10xxx08

什么诺屁儿奖,是中国人不要又怎样?就是得了也蛋球腾而已。

望断天涯.看红尘

中国应该制定自己的最高成就钱学森奖,不要参加什么国外奖了

把酒醉清风

这里有中国什么事?

用户10xxx24

当时这位周女士大概也已经入美籍了吧!不知她是由大陆还是台湾赴美的?但老公都是外国人了。

用户56xxx20

瑞典第一反华,这个不都是公认的吗

UC玩友

诺贝尔奖是西方人设立的,评奖标准倾向他们,得奖的人自然不用说啦

Tony Hsu

第一作者是论文完成的执行者,通讯作者才是设计者原创者,孰轻孰重一目了然。

用户17xxx46

带着政治偏见,人种偏见,肤色偏见的东西,就不要强求了

灰灰菜

好意思,只是帮忙做实验的。

用户10xxx25

这货卑躬屈膝一脸谄媚的奴才样真恶心

用户10xxx89

若贝尔酱是有要求的。就是卖国贼才能领

朦胧晨曦

诺贝尔奖没有阶级,但评奖的都是有阶级的,所以诺贝尔奖毫无意义。