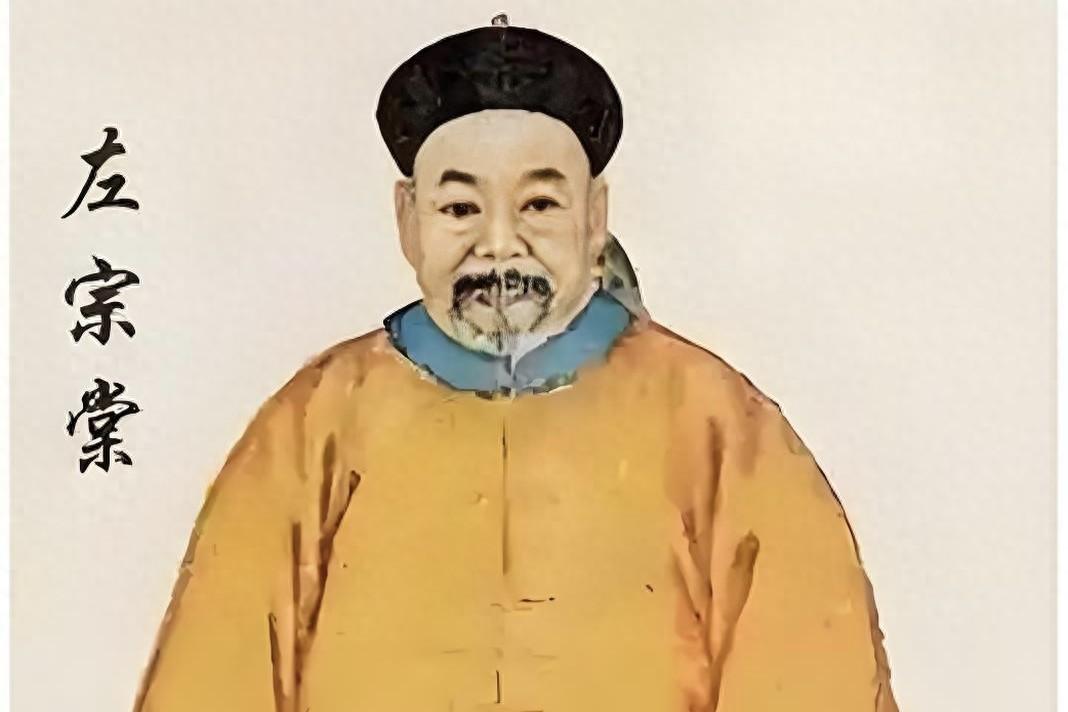

1996年,左宗棠曾孙想回上海,写信给市委,请求分一套低楼层的房,谁料,他时任上海副市长的女儿竟毫不犹豫拒绝。 在上海视为大院里,一封特殊的申请引起无数人的关注。 写信人是87岁的左景鉴。 晚清名臣左宗棠的曾孙、上海中山医院原副院长,此刻正以重庆医学院离休专家的身份,恳请组织分配一套低楼层住房,以便回沪安度晚年。 收信人一栏写着“左焕琛”,时任上海市副市长,分管城建与医疗。 这封信在办公桌上放了三天。 左焕琛最终在批复栏写下:“无本地工作记录,按政策不予特殊照顾。” 一封拒绝父亲的回信,撕开了左家横跨三代的“公心”传承。 左景鉴是位出身湘阴的书香世家子弟,幼年被送往上海投亲,白天帮人做工,夜里借灯苦读,终以双学位考入国立上海医学院。 1937年抗战爆发后,他放弃优渥的上海医疗条件,背着药箱加入国际红十字救护队,在战火中抢救军民。 抗美援朝时,又率队赴丹东为志愿军手术,挽救了无数战士的生命。 1954年,上海市政府分给这位功勋医生一套复兴中路的小洋楼。 这本是安家的好去处,可1956年夏天,一纸“支援重庆医学院筹建”的调令下来,左景鉴连夜收拾行李。 16岁的女儿左焕琛哭着拽住父亲的衣角:“至少留间小房给我放假住?” 他却蹲下身:“房子是国家的,人走茶凉,我不能占着。” 次日,他将房本交到房管部门,带着全家挤上西去的火车。 这一去,便是40年。 左景鉴在歌乐山下建起医学院,带出数批学生,直到退休也没再提回上海的事。 倒是左焕琛,从上海医学院毕业后留校任教,从助教熬成院长,1995年调任市卫生局副局长时,还曾犹豫祖父左宗棠曾立祖训“后代不做官”,但父亲拍着她的肩:“去为老百姓多做事。” 1996年的上海,住房比黄金金贵。 全市数万家庭挤在筒子楼里等分房,老干部、老教师、老工人排着长队,每一套房源都要过三审五核。 左焕琛分管此项工作,办公室的文件堆得比人高,电话里的求助声此起彼伏。 当父亲的申请转到案头,她正为某高校教授的住房问题协调。 “左副市长,您父亲的材料,”秘书递话时欲言又止。 左焕琛翻开申请,父亲只字未提“左宗棠曾孙”“上海原副院长”的身份,只寻常的写着:“1937年从上海医学院毕业,抗战期间在临时手术室连轴转,按政策申请。” 她想起1995年父亲在电话里说:“焕琛,我最近腿脚更不利索了,爬两层楼要歇半天,想回上海看看。” 那时她刚当选副市长,正想着接父亲来身边尽孝。 可此刻,政策红线、公平原则、祖父的祖训,像三根细针扎在心头。 深夜的办公室,她翻出父亲1956年的退房申请复印件。 纸页上,“国家需要,当舍小家”八个字依然清晰。 顿时,她想起了40年前,父亲曾抱着她的被褥送她进学校时说:“你要自立,不能靠家里。” 次日,左焕琛在申请上附了份说明:“申请人系本人父亲,按回避原则请组织另议。” 文件转至市委秘书长处,经核查,全市符合条件的老干部仍有百余人轮候,最终未予特批。 左景鉴得知结果,只说:“我女儿做得对。” 他依旧住在重庆的老房子里,每天去医学院转转,和学生聊聊病例,直到1997年春病重。 弥留之际,他把子女叫到床前:“我没给你们留房留钱,但留了比这些金贵的,左家的骨血里,得有‘心忧天下’的担当。” 他要求将骨灰撒入长江:“让江水带我回上海。” 那一年5月,长江水裹着他的骨灰东去。 所谓家风,从来不是挂在墙上的训诫,是父亲交出房本的手,是自己划掉审批的笔,是血脉里“国家在前,小家在后”的自觉。 从左宗棠“身无半亩,心忧天下”的家训,到左景鉴“国家需要,舍家西迁”的抉择,再到左焕琛“守好政策,不徇私情”的坚持。 左家从未留下万贯家财,却把比房产更珍贵的精神财富,刻进了每个后人的骨血里。 有些传承,无需言语。 当“公”字成为本能,当“舍”字融入血脉,一个家族的风骨,便成了时代最温暖的注脚。 主要信源:(大众日报数字报——左宗棠后代良医辈出)