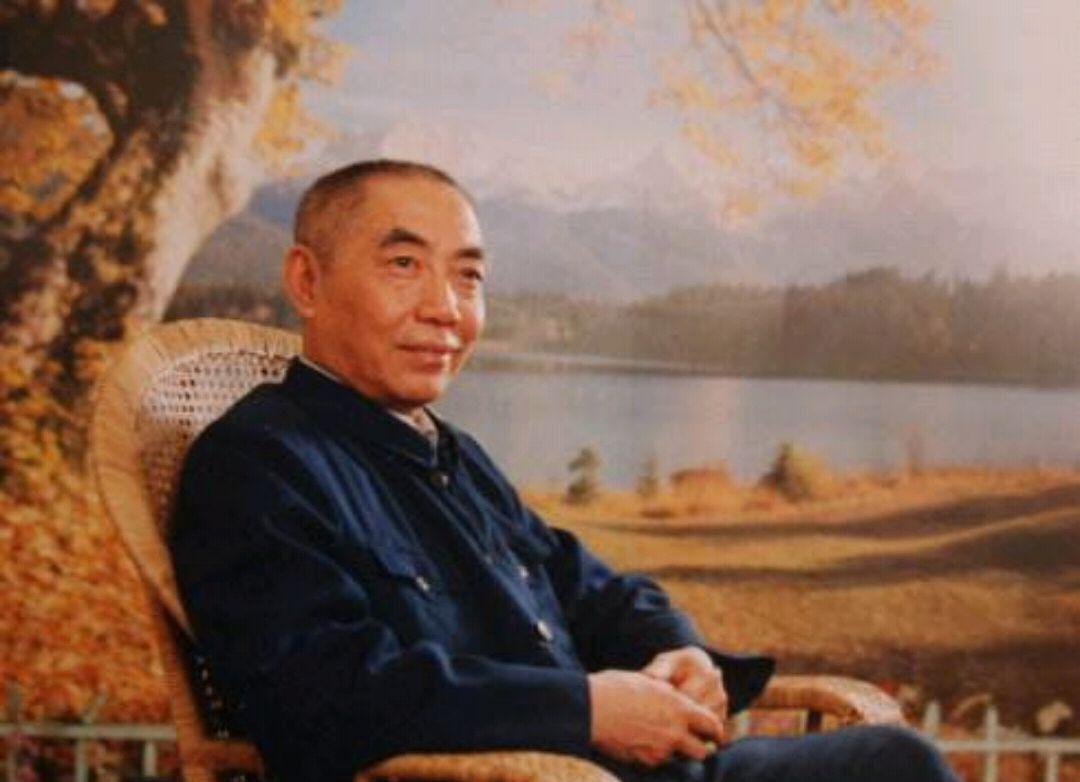

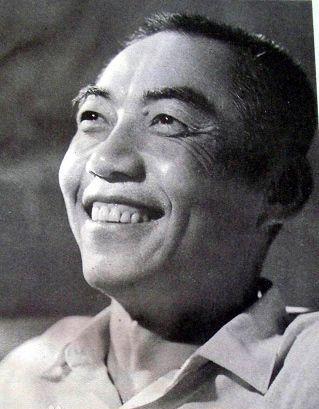

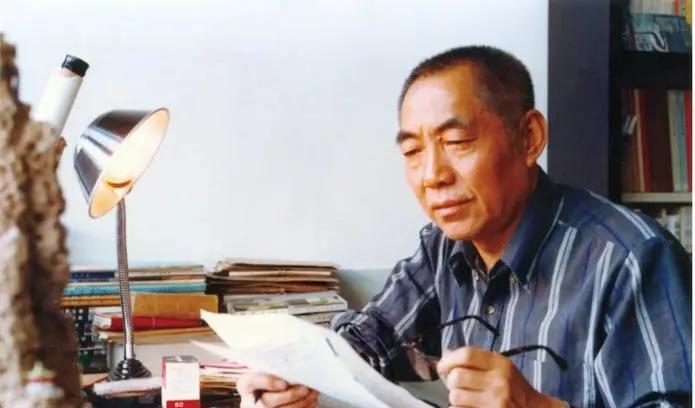

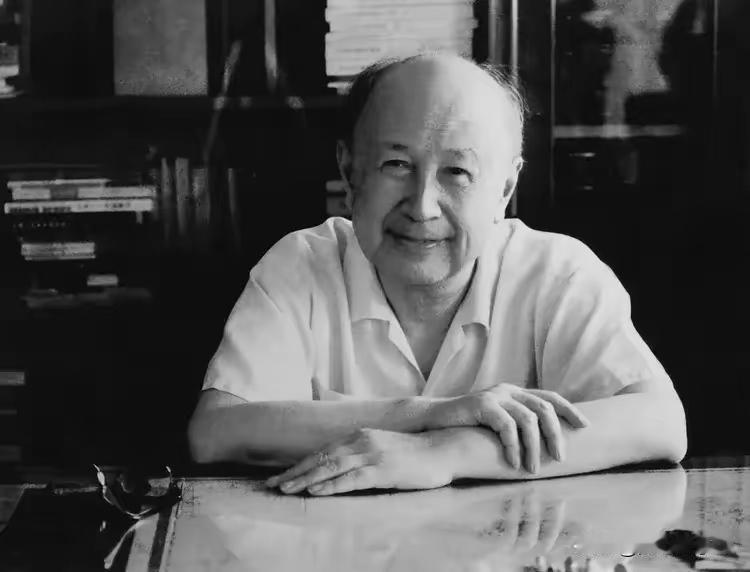

作家浩然对华国锋主席的评价是:华主席是一个好人,历史上有很大功劳,他不整人,不做坏事,他的遗憾主要是“两个凡是”。毛主席给他写两句话,“你办事我放心”、“照过去方针办”,他是不会突破的。从资历、能力、水平等方面看,让他担任职务,确实是一种特殊背景下产生的情况。1998年秋,浩然与人民文学出版社签了《回忆录》的写作合同,但迟迟不见下笔。他告诉记者,已拟定一个简略的初步提纲,手边还有完整的当年日记本,写作时估计不会有大问题。记者劝他早日动笔,他摊开手说:“有难度,每个人有每个人的片面性。” 浩然的成长背景与农民文化紧密相连,宛如鱼水相依。他自小生活在农民之中,思想被封闭在农民文化体系之内,就像一颗种子,在农民文化的土壤中生根发芽。农民的自发感情紧紧缠绕着他,成为他情感世界的基石,也成为他创作的重要源泉 。 然而,这种紧密的联系也限制了他的思想高度和创作视野。他无法像站在山顶的人那样居高临下地鸟瞰农村,而是深陷于农民文化的山谷之中,难以跳脱出其局限。他没有经历过五四新文化运动的洗礼,这使得他缺乏现代意识的烛照,就像在黑暗中摸索的行者,缺少一盏照亮前路的明灯 。 在他的创作中,往往自觉不自觉地以农民文化体系作为参照来衡量、评价、取舍一切。例如在他的作品中,对于人物的塑造和情节的设置,常常局限于农民的价值观和生活经验。他笔下的农民形象,虽然充满了生活气息,但往往缺乏对人性更深入的挖掘和对社会更宏观的思考。他难以认识到农民文化中保守、落后的层面,无法从人类文明的高度重新审视农民文化,这使得他的作品在思想深度上有所欠缺 。 以他的代表作《艳阳天》为例,这部作品虽然生动地描绘了农村的生活场景和农民的形象,但在对农村社会变革的理解和呈现上,更多地是从农民的直观感受和朴素的阶级观念出发,缺乏对历史发展规律和社会变革本质的深刻洞察。在描写农业合作化运动时,过于强调阶级斗争的主线,而对运动中所涉及的经济、文化、社会结构等多方面的复杂问题缺乏深入探讨 。 从根本上讲,浩然在思想感情和精神境界上始终是一个农民,没能摆脱小农意识成为具有超越精神的知识分子。这决定了他观照、分析、评价事物都站在农民的立场,用农民的眼光去看待世界,带着农民自身的特点和局限。由于缺乏现代意识的引领,他的作品很难上升到民族和时代的忧患的高度和广度,在政治的大是大非上只能依照公共话语或集体意识重新做出评价,在善恶、诚实、贪婪、孝顺等伦理观念上兜圈子,难以实现有效的思想超升,从而妨碍了他的创作朝更博大精深的方向发展 。 在改革开放的浪潮中,农村发生了翻天覆地的变化,家庭联产承包责任制的推行,极大地改变了农村的生产方式和农民的生活。然而,浩然在这一时期的小说却没有投入更多的笔力去反映这一重大变革及其带来的变化。他自己也说他写的只是些 “边边溜溜” 的东西,而不是 “生活的激流” 。 以他在新时期创作的一些作品为例,如《山水情》《苍生》等,虽然也试图反映农村的变化,但在对农村生产责任制这一核心变革的描写上,显得较为薄弱。在《苍生》中,虽然描绘了农村在变革时期的一些生活场景和人物命运,但对于生产责任制给农村经济、社会结构以及农民思想带来的深刻影响,缺乏深入的挖掘和展现 。 五四以来的 20 世纪中国文学史,农民一直是被众多作家关注和书写的群体,乡土文学也在不同时期呈现出多样的风貌。五四时期,以鲁迅的《阿 Q 正传》《故乡》等作品为代表,一些作家将笔触伸向一直被文坛冷落的乡村。他们以人道主义的情怀关注农民的生存境遇和精神状态,在中国现代文学史上形成了显著的乡土文学流派 。 50 年代步入文坛的浩然,其出身背景和文化背景与柳青等人极为相似 。他出生于农民家庭,生活在革命话语膨胀的背景中 。在这样的环境下成长,他面临着两种选择:要么像大多数作家一样主动放下手中的笔,三缄其口;要么陷入时代的公共话语中。 在《艳阳天》中,他将萧长春等正面人物塑造为坚定的社会主义建设者,与马之悦等反面人物进行激烈的斗争 。这种人物塑造和情节设置,虽然反映了当时农村的一些现实问题,但过于简单化和模式化,缺乏对人物内心世界的深入挖掘和对社会现实的全面呈现 。在当时的时代背景下,浩然的创作迎合了主流意识形态的需求,因此获得了广泛的传播和认可,但也正是这种对时代话语的过度依赖,限制了他的创作视野和思想深度,使得他的作品在艺术价值和思想内涵上存在一定的局限性 。

凤鸣

浩然是一个有才华、有思想、有骨气的优秀作家。

用户10xxx22 回复 10-08 21:41

支持[点赞]

123456

小编无资质评论浩然的作品

快乐每一天。

评价一个人物,不能脱离当时的社会背景。

用户10xxx37

喜欢作家浩然的作品[玫瑰]