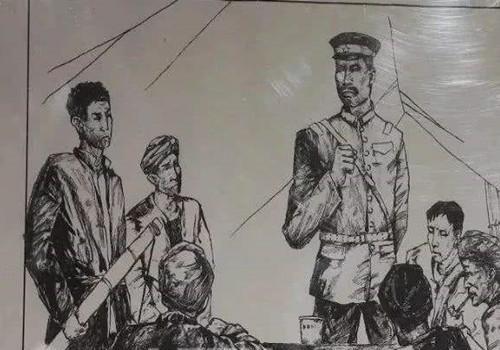

当琼崖纵队出现在四野官兵面前时,让他们大吃一惊,他们没有想到2万多名战士,全身穿的破破烂烂的,很多人都还穿着历经沧桑的红军军装,有的人甚至还打着赤脚。 1950年4月的海南玉包港,一场注定被写进历史的会师悄然发生,四野官兵刚踏上海滩,迎面而来的却是这样一支队伍:战士们衣衫褴褛,脚上穿的是草鞋甚至干脆光脚,身上的红军军装已经洗得发白,补丁摞着补丁。 这不是一支刚从战场撤下来的残兵败将,而是琼崖纵队则是在孤岛上坚持了整整23年的一支红色力量,当四野战士看到他们那副打扮时,很多人都红了眼圈,不是因为他们惨,而是因为他们挺过来了,这一刻不只是部队的会合,更像是信仰的汇流。 海南岛战役之前,没人敢打保票说一定能拿下这个东南孤岛。国民党在岛上派了足足10万人,构筑了号称“铜墙铁壁”的“伯陵防线”,就连当时的高级指挥官也不敢轻敌。可就是在这种局面下,琼崖纵队硬是给解放军打开了一个缺口。 别小看这支队伍,他们不是从解放区调来的正规军,而是从1927年就开始在海南岛上打游击、啃树皮、躲围剿的土生土长的地方武装。 1932年他们被围剿到只剩25个人,退进母瑞山,靠树皮和野菜过活,到了抗战时期,他们改编成广东琼崖抗日游击队,打出了潭口阻击战的第一枪,再到解放战争时期,他们扛住了更残酷的围剿,逐步发展成拥有2.5万人的武装力量,控制了海南三分之二的地盘。 在整个海南岛战役中,琼崖纵队起到的作用,不是辅助,而是关键。他们不仅提供了情报,还派出了副司令马白山亲赴广州参与战役策划。 1950年3月5日,40军先锋部队从雷州半岛偷偷渡海登陆,刚上岸就和琼崖纵队一总队接上头,接下来的一个月里,他们不仅引导四野主力登陆,还主动炸毁敌人碉堡、开山辟路。 正是他们的地形熟、人脉广,让整个渡海登陆变得更像“里应外合”,而不是硬碰硬,金门战役失败的教训还历历在目,而这一次,琼崖纵队给了解放军一把看得见的钥匙。 很多人看到琼崖纵队的第一眼,想的不是“这些人能打仗吗”,而是“他们怎么还活着”。确实,他们的生存条件,不是差,是惨。 身上穿的是1936年发放的红军旧军装,一件衣服补了几年,裤子裂了还得再缝,没盐就烧海草灰代替;没药伤口靠撕碎的裤子包扎;没粮食的时候,连死蛇都成了饭桌上的“硬菜”。 可就是这样一支连鞋都不齐的队伍,和装备精良的国民党部队打了23年不倒,他们不是靠武器,也不是靠命硬,而是靠一股骨子里的信仰。 冯白驹讲过一句话:“山不藏人,人藏人。”他们能活下来,靠的是人民群众的支持,靠的是红色娘子军这样的基层力量,靠的是一种相信“终有一天海南会解放”的执拗。 有记者曾形容,他们是“信仰在海南岛的化石”。这话不夸张,因为在那个枪响不断、弹药紧缺的年代,光是活下来就是胜利。 海南岛的解放,并不只是一次军事胜利,它代表的是一种坚持的胜利,是一种“哪怕只剩25人,也不退”的精神完成了接力。 从1927年到1950年,23年,琼崖纵队始终带着那面红旗,在孤岛上撑着,周恩来说过:“海南斗争坚持23年,是很大成绩。”这句话不是客气,而是历史的公正。 今天白马井的登陆点改建成了纪念园,临高角也成了全国爱国主义教育基地,纪录片《琼崖纵队》、电视剧《天涯浴血》再现了他们的斗争历程。 但比起这些纪念,更重要的是我们在他们身上看到的那种信念,不是靠喊口号,而是靠一步步走出来的,很多时候信仰不是说出来的,是穿在身上的,是穿着破军装、踏着赤脚、从山林里走出来的一种沉默而坚定的力量。 这一点在今天依旧有价值。不管我们面对的是经济转型的阵痛,还是国际博弈的压力,那种“再难也不退”的精神,从孤岛走到今天,始终没变质。 历史总是藏在细节里。一次会师,一个拥抱,一滴眼泪,都能告诉你,这支队伍为什么值得被记住,琼崖纵队的故事,不只是讲他们多苦、多拼,更讲他们为什么能熬得住。因为他们相信,总有一天,海的那边会传来胜利的消息。 他们等到了,也让我们明白,真正撑起一场胜利的,不是精良的装备,而是穿着破军装都不肯低头的人 参考资料: 中国中共党史学会编.中国共产党历史系列辞典.中共党史出版社、党建读物出版社.2019