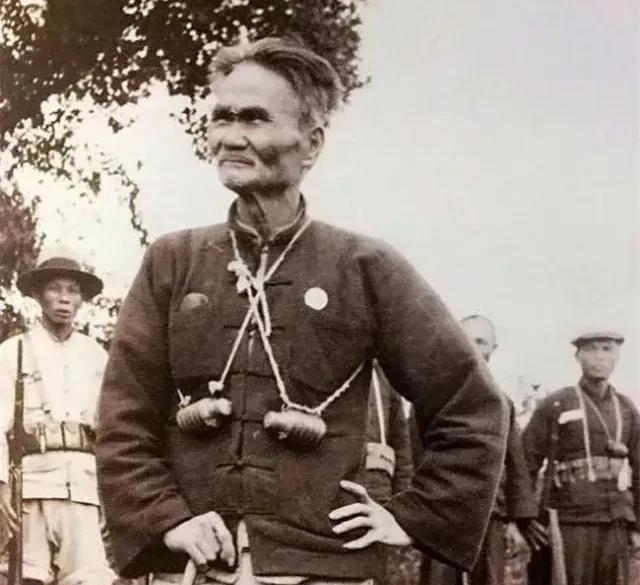

这位老人叫胡祝南,广东人,遗憾的是,照相后没多久,他和身后的人就在一次打鬼子的战役中都牺牲了。那一年老人家已经70岁了,而他的生命也定格在70岁。 说起胡祝南这个人,得从广东中山那片地方讲起。中山是孙中山的故乡,地处珠江三角洲,民风刚烈,出了不少硬骨头。胡祝南生于1870年左右,本是个普通商人,早年靠做小买卖维持一家老小。那个年代,广东人多外出闯荡,他大概也去过广州周边跑货,卖布匹农具什么的,攒下点家底。日子本过得平平淡淡,家里有田有铺子,够养活后人。可谁成想,1937年日本鬼子在卢沟桥开打,战火很快就烧到华南。1938年10月,日军从大亚湾登陆,短短一个月就占了广州,中山地区直接成了前线。乡亲们家破人亡,田地被踩平,村子到处是逃难的人。胡祝南那时已经快70岁了,按理说该在家享清福,帮孙子辈带带娃。可他没那么想,直接把自家田产和铺子货款全变卖了,凑了几百块钱,买了些旧步枪和手榴弹,召集本地几十个年轻人,组了个自卫队。 这个队叫中山县民众抗日自卫团,纯属老百姓自发搞的,没啥正规编制,就靠一腔热血顶着。胡祝南当了队长,带头的就是他那些平日里教导过的弟子和邻里子弟,总共二三十号人。武器那叫一个寒酸,基本是些汉阳造老步枪,子弹都不够用,手榴弹也是铁匠现打的,引线粗得像麻绳。没军装,就穿自家褂子,顶多腰间别把弹夹。日军那边呢,三八大盖机枪一应俱全,还带伪军帮腔,搜村子时烧杀抢掠样样来。胡祝南的团就这么在中山乡村转悠,专挑日军补给线下手,截粮车,护村民撤退。一次次小打小闹,拖了鬼子后腿不少。胡祝南年纪大,腿脚不灵便,但总拄根木棍在前头领路,教大家怎么埋伏,怎么瞄准射击。队伍里年轻人多,干劲足,他负责统筹,定路线,避开大股敌军,转战林区山道。 抗日那几年,广东战场乱成一锅粥。日军占了广州后,就想往珠三角腹地推,中山夹在中间,成了拉锯区。国民党部队撤得快,当地老百姓只能靠自己。胡祝南的团就是这种草根力量的代表,1939年正式拉起队伍后,活动范围主要在中山乡村,破坏日军铁路和仓库。鬼子清剿时,他们就钻山洞,盖茅草伪装,夜里摸出来打冷枪。胡祝南没上过军校,全凭经验,强调纪律,粮食分匀,伤员不扔。这样的团在华南不少,但能坚持下来的少,很多人家底薄,扛不住日军报复。胡祝南家底虽散了,但人脉广,乡亲们给他送米送药,勉强维持。1940年上半年,团里添了些新丁,实力壮了点,可日军加强了攻势,从邻县调兵,意图扫平中山残余抵抗。 说到那张照片,得提1940年秋天的事。那时候,自卫团驻扎中山一带,正商量下步怎么打。有人弄来台相机,说是记录抗日事迹,胡祝南同意了。全团人站一块,他在前头,身后是二十多个队员。照片上,胡祝南瘦高个,须发花白,胸前挂俩手榴弹,右手扶枪,左手拄拐杖,眼神直勾勾盯着镜头。队员们肩扛步枪,衣服破旧,脸上灰扑扑的。背景是乡村土墙和树影,装备虽差,但站得笔直。这张照刚冲出来没几天,情报就来了:日军一小队三十来人,沿村道推进,要清剿粮仓。胡祝南带队出动,选了条弯道设伏。鬼子行军时靴子踩得泥路响,军官在前挥鞭,士兵扛枪低头赶路。埋伏圈里,胡祝南扣着手榴弹拉环,队员们趴灌木后,枪口对准路。 战斗一打响,就乱套了。日军进圈,军官举手电一扫,林边枪响,先撂倒他一枪。鬼子还击,火舌喷得树皮飞溅。胡祝南拉环扔雷,第一颗炸在敌群中,碎片飞,两个日军腿炸断,捂着在地上打滚。他抓起步枪,跪着瞄准,扣三下,干掉一个冲上来的士兵,那家伙胸口中弹,枪砸地上。烟尘起,队员们跟进,刺刀捅,近身肉搏血肉模糊。胡祝南不退,扔第二颗雷,又炸飞一个试图爬起的日军,端枪连射,撂倒另外俩。整个过程,枪声硝烟味冲天,日军丢下四具尸体,军官尸体血流成河,剩下的仓皇跑。胡祝南的团追了段路,可日军援兵赶到,机枪扫来,子弹如雨。撤退时,胡祝南护着伤员,扛枪边退边射,胸腹中弹,跪地还回击几发。身后几个队员也倒下,全队损失过半。胡祝南就这样走了,70岁,命定格在1940年秋。那场仗后,乡亲们循枪声找来,抬回遗体,埋在中山山坡简易墓。