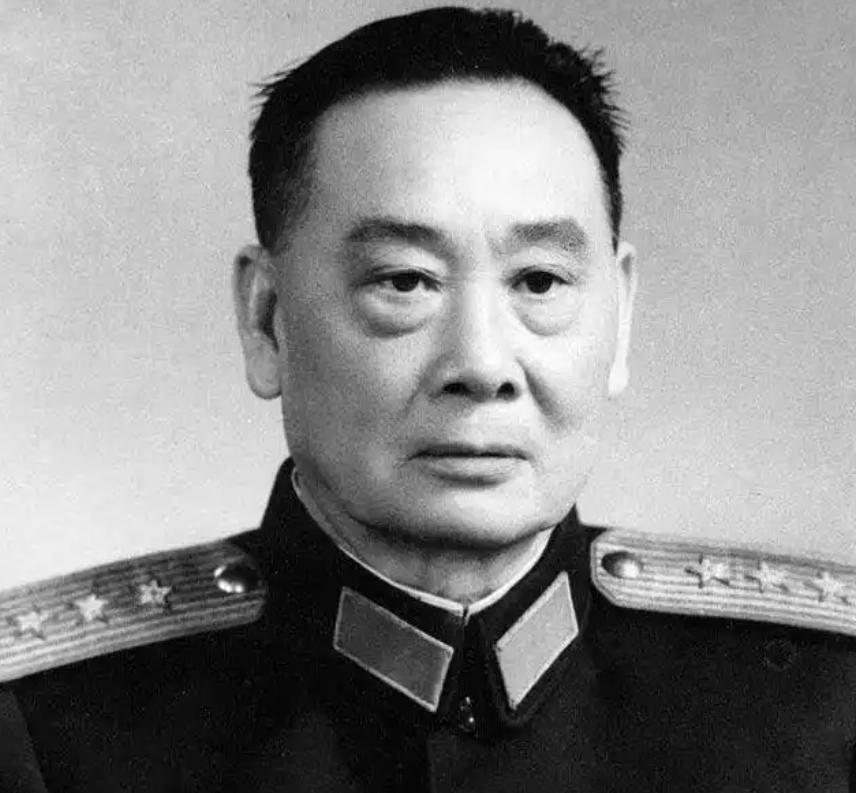

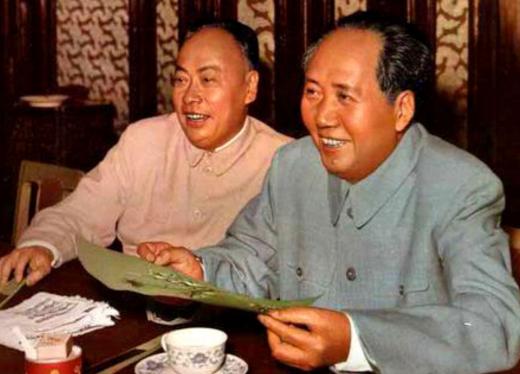

两个军跨军区对调,他不同意,要求调整方案,叶帅:军委决定了! “1975年初,南京军区机关一间小会客室里——’廖政委,1军真要换到南京?’参谋长压低声音,话音里透着担忧。” 那一年,“文化大革命”尾声尚未落幕,部队承受的派性余波仍在起伏。中央军委决定对若干军区所属部队实行机动作战背景下的对调,武汉军区的1军与南京军区的20军榜上有名。命令一经下达,多个电话接连打到南京:新到任的军区政委廖汉生当场摇头。 外界只看到“不同意”三个字,却少有人留心当时的历史气压——地方与军队组织关系混杂,个别部队几乎被地方派性势力“捆绑”。中央既要稳住江南,也要为将来的全面调整做准备,换防成了最快捷的办法。 南京军区辖区内的江苏、浙江在运动中热度很高,军队介入地方政务频繁。20军1970年奉命支左,军长、政委一度同时担任浙江省主要领导,政委更是兼任省革委会主任、省委第一书记。时间长了,部队与地方的界限被模糊,谁指挥谁说了算,说不清。 与此同时,四人帮对20军的关注明显超出常规。一个干部的任免、一篇大会发言稿,甚至一次代表名额,都要层层报批。军区司令部多次派工作组前往杭州,最终却只能带回一句“再研究”。这种局面若放任继续,战斗力与纯洁性都可能被拖垮。 廖汉生到南京报到不过半个月,已感受到周边空气里那种微妙的紧绷。他深知1军的来历——红二方面军的嫡系,解放战争时隶属西北野战军,番号为第一纵队,自己曾在该纵队担任政委,与贺龙、肖华并肩多年。要是这支老部队直接进驻南京,外界极易解读为“山头合并”。派性横行的年代,哪怕是一丁点误会,也可能演变成肉眼看不见的漩涡。 于是廖汉生郑重其事地向军委提出:“能不能改成与沈阳军区的23军对调?20军、23军同属三野系统,渊源更近,磨合或许容易。”他把理由写进报告,格式严谨,语气克制。然而,文件到达北京后,仅过两天便退回,批示只有六个字——“军委决定,不改”。署名:叶剑英。 叶帅的态度鲜明,一方面肯定廖汉生出于肃清派性的良苦用心,另一方面中央已形成共识:20军必须脱离浙江,换一块“干净地”重新立规矩;1军政治背景清晰、未与江南派系纠缠,是南京军区的最佳“灭火器”。23军虽与20军同宗同源,正因为“太近”,换防效果反而难以保证。 不得不说,军委的操作划分得相当细致。20军开拔河南后,所处区域既能远离四人帮视线,又有利于中原战区未来合练。1军南下,则可迅速补位浙江沿海防务体系,保持东海正面的压力与震慑。 武汉军区方面,政委王平多年后在回忆录里感叹:20军初到河南,干部思想包袱沉重,表扬不得,批评更不得。连队里有防化连被点名是某关键人物的“联络点”,连队领导人事稍有风吹草动,就有人越级上书中央,“王平同志路过连部却不进门”,也能被写进长篇报告。由此可见,当年中央对调方案的谨慎并非空穴来风。 反观1军进入南京军区后,县团级以下很快推行了“背对背民主评议”,为高层调整赢得时间。浙江沿海出现台风灾情,1军赶赴受灾地区,军纪严明、动作麻利,地方干部暗地松了口气:“新兵老兵一个样,没给谁打招呼就自己干活。”局面逐步稳定,南京军区党委内部的派性讨论声明显降温。 有人好奇,廖汉生是否介怀自己的意见被否定。事实表明,他在军委定调之后迅速放下执念,先后五次深入20军驻地,帮助新班子厘清关系;与此同时,他叮嘱1军领导班子:“到了浙江,少打招呼,多打井。”这句俏皮话背后,是老政委对派性危害的警觉。 两年之后,中越边境告急,武汉军区奉命抽调部队向南集结。紧要关头,20军作战指挥一切顺畅,再无早年那种“谁说了都不算”的情形。军委作战值班室在作战电报的批注里写道:“整编成效,已现于行。”短短十六字,算是对当年跨军区对调成败的直接注解。 纵观整个调防过程,中央用一记“对调”拆开了沾染派性的锁链,又用时间检验了裁决的合理性。廖汉生的顾虑并非多余,叶帅的坚持也绝非武断,两条线交汇处映出的,是那个时代治军之难与决断之艰。