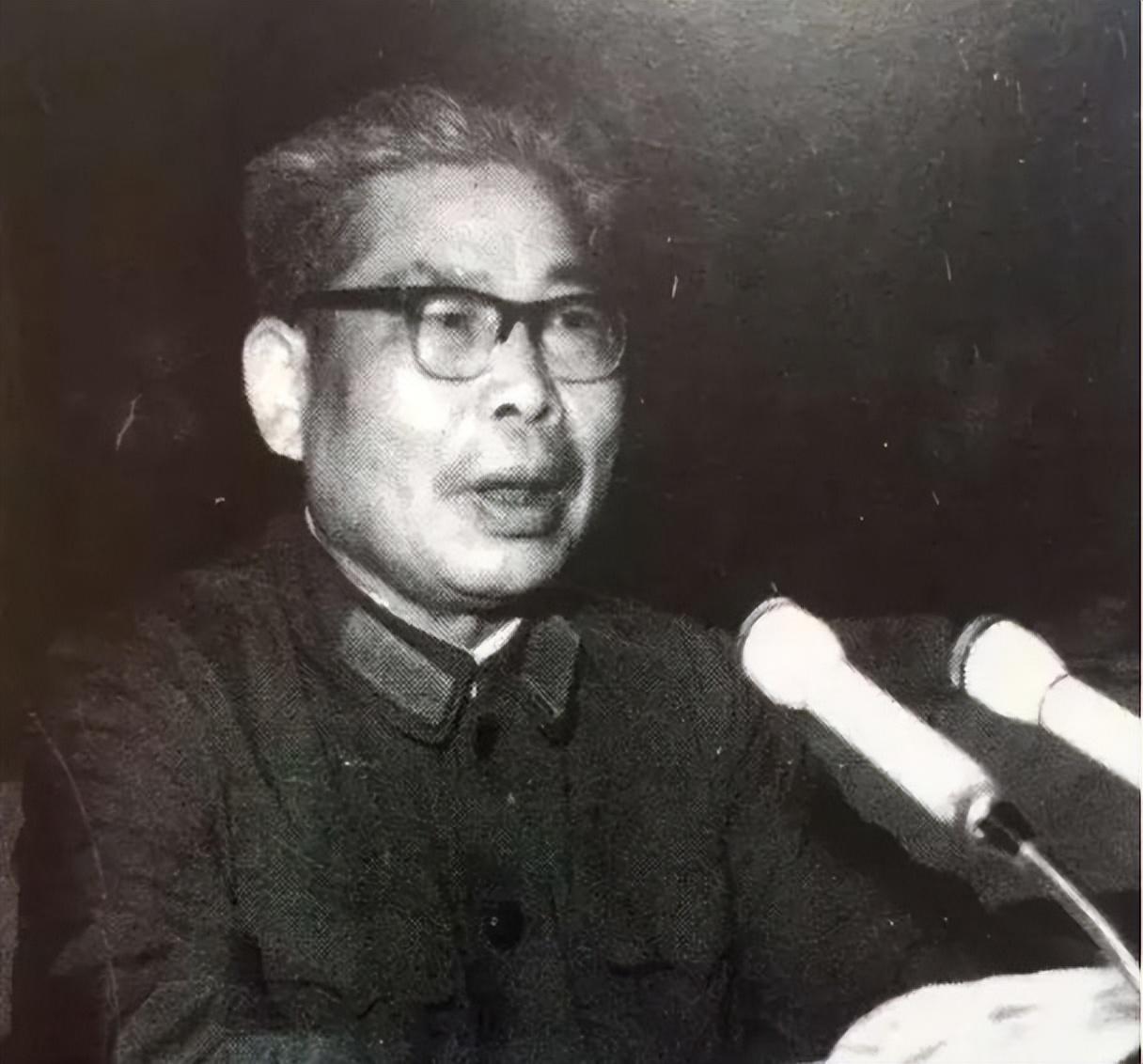

1982年,2万基建工程兵安置成问题,司令李人林急得焦头烂额,他迫切希望深圳能接收,在看到深圳方面有些犹豫后,他表示:别怕,我们不是白去深圳,是带了嫁妆的! 1978年以后,全国上下进入了大规模经济体制改革的试验期。而深圳,作为当时设立的第一个经济特区,也是整个改革大棋局里最重要的一步。 中央对深圳寄予厚望,但深圳当时的基础薄弱、人力资源紧缺,建设任务却重得惊人。 从城市基础设施到工业园区,从交通干线到住宅社区,几乎每一项都得从零开始。偏偏在这个关键时刻,基建工程兵的“退役潮”也接踵而至。 基建工程兵并不是一般意义上的部队。他们既是军人,也是建设者,承担了大量国家重点工程建设任务,比如三线建设、西南大开发等。在和平年代,他们是国家基础设施建设的中坚力量。 但随着国家对军队职能调整的推进,这支军队被决定整体转业,脱下军装走进地方。问题是,两万人的队伍,怎么安置? 要知道,这可不是两万张饭票那么简单,他们背后是一个庞大的组织结构、技术体系和管理体系。任何一个环节出了问题,都会引发连锁反应。 这时候,李人林的角色就变得至关重要。他不仅是军队出身,更是懂工程、懂管理的“老基建”。而他面临的最大难题,就是让地方政府接收这些退役的工程兵。 中央的态度是明确的:要让他们转业进地方单位,继续从事建设工作,实现平稳过渡。但地方的顾虑也不小。 尤其像深圳这样刚刚起步、财政紧张的城市,对接收一大批“军改人员”多少有点犯怵。 毕竟,这不是简单的招工,而是要接纳一个完整的系统,包括人员编制、经费保障、项目对接等方方面面。说白了,人家担心的是,这是不是中央“甩包袱”。 李人林的回应很直接。他没有绕弯子,而是用了一句极具说服力的话:“我们不是白去深圳,是带了嫁妆的。” “嫁妆”指的是这支部队所拥有的工程能力、项目经验,以及一整套成体系的施工、管理、技术力量。他们不是来添乱的,而是来帮忙干大事的。 事实上,这支队伍后来成为深圳基础设施建设的主力军之一,很多重要项目的奠基、推进,都有他们的身影。 从今天回看,这件事其实还有更深层的历史意义。一方面,它为后来的军转安置提供了一个可复制、可推广的样板。不是简单“退役安置”,而是“转型升级”;不是“被动接收”,而是“资源互换”。 另一方面,它也揭示了中国改革初期的一个特点:一切都在摸索中前行,每一个决策者都要在不确定中寻找确定性。 李人林当时的判断和推动能力,不仅是一个军人对部队的责任感,更是他对国家发展方向的清晰认知。 说到底,改革开放不是一蹴而就的大战略,而是由无数个这样的小突破、小智慧组成的长链条。而像李人林这样能够在关键节点,既懂大局、又能促成落地的人物,才是那个时代真正的“无声英雄”。