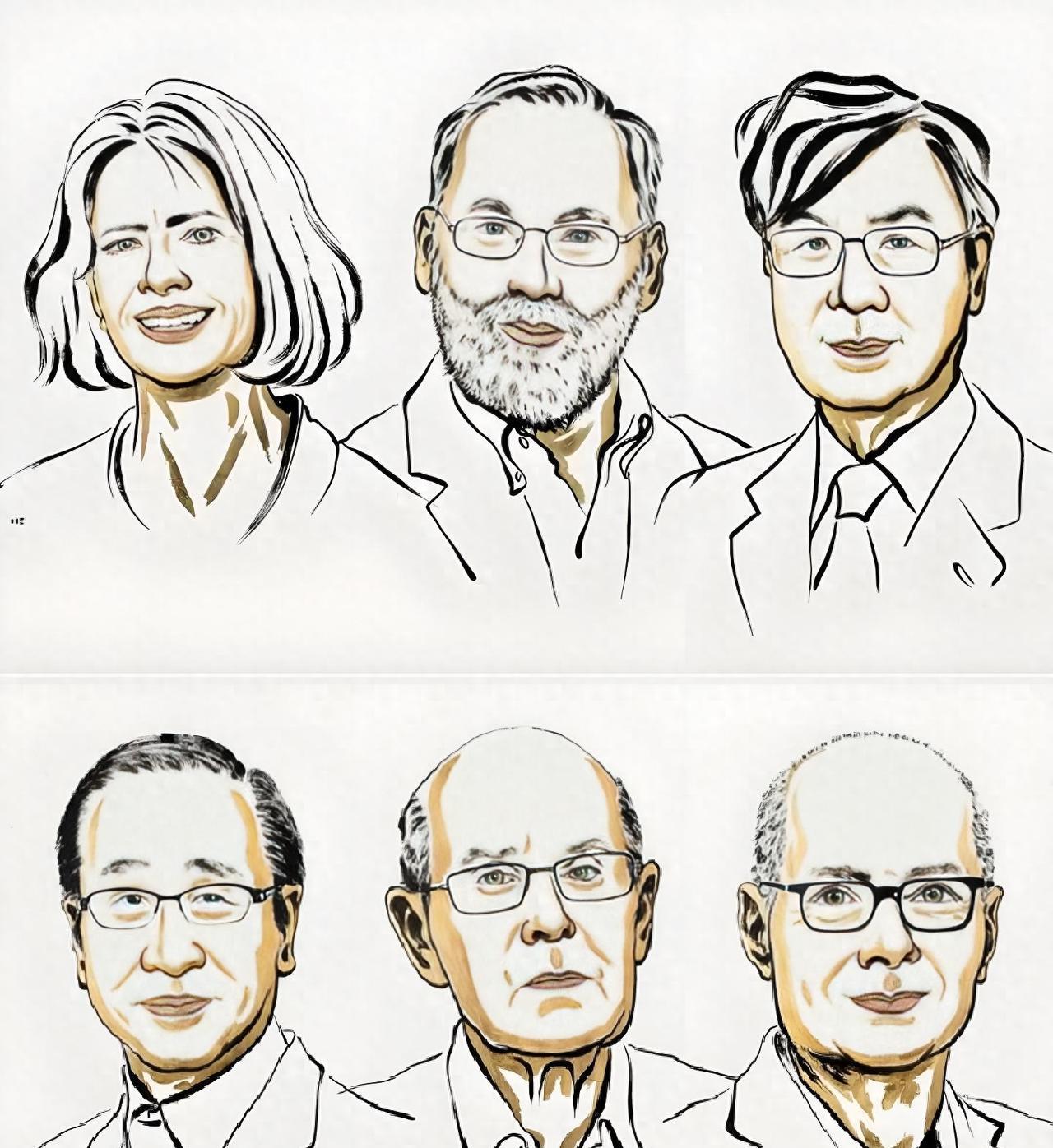

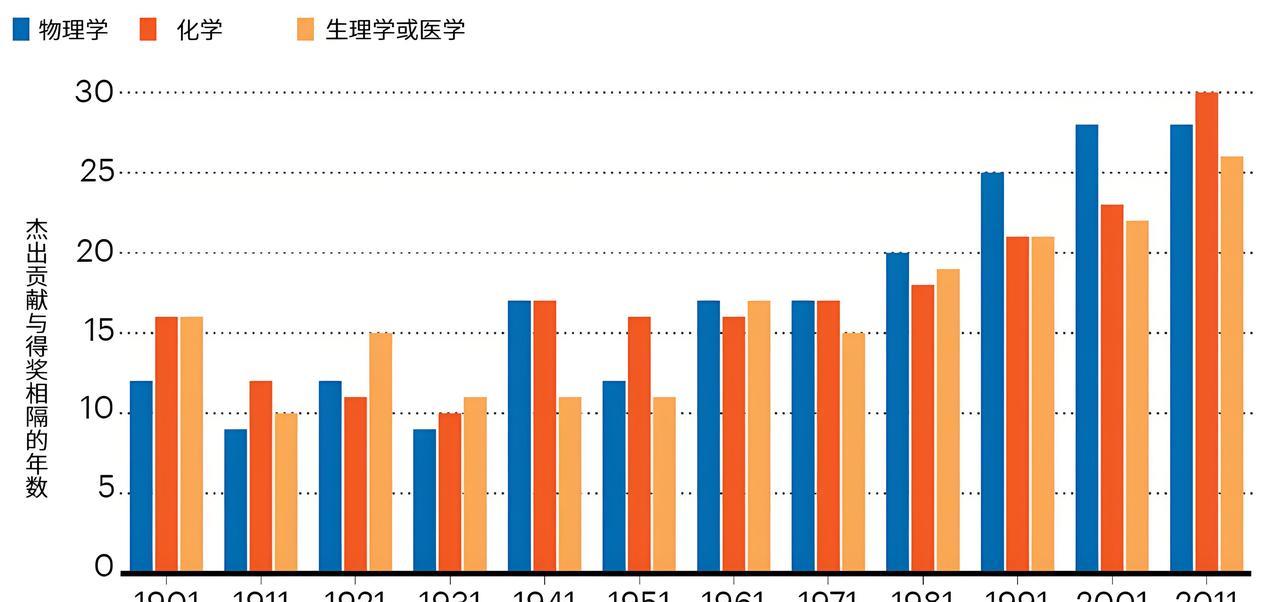

日本人又拿了一个诺贝尔奖! 梅开二度、京都大学教授北川进获得了2025年化学奖。 那么、中国人为什么没有? 不少人又开始问:怎么又是日本?中国科学家到底差在哪里? 其实,这个问题一点都不新鲜,每年诺贝尔奖名单一出来,全球的目光总是盯在几个名字上。 美国人依然高居榜首,靠着长年累月的科研积累和资金投入,早已习惯了领奖台的风景。 欧洲各国也不甘落后,时不时杀出一匹黑马,但最让中国人心里泛酸的,还是日本。 不是因为日本人获奖有多突兀,而是他们几乎年年都有收获,仿佛诺奖成了家常便饭,而中国,至今还在等待属于自己的科学“高光时刻”。 有人说,日本天生聪明,科学氛围浓厚,这些年拿了那么多诺奖,说明他们的教育体制和科研环境有独到之处。 可真要把原因归结到“天赋”和“传统”上,未免有点太轻飘,谁都知道,科学不是靠一两代人“聪明”就能堆出来的。 日本的科学成就,其实是几十年如一日的基础研究投入、政策支持和耐心积累的结果,上世纪七八十年代,日本经济腾飞的背后,是国家对教育和科研的重视。 那会儿的日本人,宁可少造点汽车,也要多盖几个实验室,几十年下来,厚积薄发,终于到了“收获季”。 诺贝尔奖看起来风光,其实背后全是延迟兑现的成果,北川进这次化学奖,研究起步得追溯到上世纪末。 换句话说,今天领奖的日本科学家,实际上是在替过去几十年的日本科研“买单”。 日本媒体自己也坦言,当前的基础研究投入其实在下降,诺奖“井喷”可能很难持续,但他们依旧有底气庆祝,因为这是一代又一代人的成果。 再看中国,情况就完全不同了,过去很长一段时间,中国的核心精力都用在经济建设和工业化上。 别说基础研究,连应用研究都紧跟市场需求,讲究“立竿见影”,直到最近十五年,国家层面才大规模投入基础研究。 但你要想在诺奖的舞台上“一夜成名”,那可真没那么简单,诺贝尔奖的评审机制,讲究的是时间的检验和学术界的广泛认可。 很多获奖成果,都是二三十年前的“旧账”,被同行反复验证之后,才有资格被推到世界舞台。 中国的大规模基础研究,才刚刚起步不久,成果还在“发酵”,离真正“收割”的阶段还需要时间,放在全球坐标系里,这种“延迟效应”其实再正常不过。 身边不少人拿中国学生的“刷题能力”说事儿,觉得我们缺的是创新思维,可要说中国人不行,真没道理。 国际学术圈里,越来越多中国面孔登上顶级期刊,不少原创性研究也被高度评价。 2024年,清华、北大、复旦等高校在材料科学、信息技术、生命科学等领域都有突破,这些成果虽未直接“敲开”诺奖大门,却已经在行业里掀起了不小的波澜。 其实,谁都知道,诺贝尔奖只是“锦上添花”,中国科学家真正缺少的,是时间和耐心,而不是能力和机会。 还有人拿“体制”说事,有人吐槽评奖机制偏向欧美,亚洲科学家尤其是中国人很难“打破壁垒”,但这种说法并不全面。 日本科学界之所以频繁上榜,除了基础研究厚度,国际交流也起了关键作用。 中国科学家这几年加速“走出去”,论文引用数、国际合作项目都在飞速增长,学术自信和影响力也在稳步提升,短时间内要“逆袭”,不现实,但大趋势已经很明显。 再聊聊钱的事,日本科研投入高峰期,国家不计成本砸钱搞基础研究,中国这几年在科研的投入增速全球第一。 2023年,基础研究经费首次突破两千亿元,占研发总投入的比重不断上升,钱花出去了,结果不会立马就有。 科研不是种菜,今天浇水明天收成,中国的“科研树”才刚刚扎根,果子还在树上慢慢长大。 其实,诺贝尔奖不是唯一的科学标杆,中国的“两弹一星”,中国空间站,超级计算机,量子通信,哪一样不是世界级的原创? 这些成就虽未全部换来诺奖,但在国际科技版图上早已站稳脚跟,日本的科学“丰收季”让人羡慕,但中国的“春天”也正悄悄到来。 有人会问,未来中国能不能像日本那样,年年都有诺奖得主?这个问题,没有人能下定论,科学的世界,没有绝对的“剧本”。 但有一点可以肯定,等到中国的基础研究真正开花结果,诺奖“零的突破”不是梦,十个八个也不会让人吃惊,只要踏实走好每一步,这一天迟早会来。 说到教育,不得不聊聊年轻一代科学家的成长环境,日本的基础教育强调自由探索和实践动手,这在造就创新能力方面确实有优势。 越来越多的中学生站上世界级科学竞赛的领奖台,越来越多的大学生参与到前沿实验室的项目中,这样的变化,是基础研究厚积薄发的土壤。 再看看国际交流,以往中国科学家出国深造再回国,往往被当成“人才流失”,但现在,留学归来者成了创新驱动的“中坚力量”。 他们在国际实验室学到的理念和方法,正一点点改变国内的科研风气,2024年,华裔科学家在海外团队中频频崭露头角,说明中国人才正被世界认可。