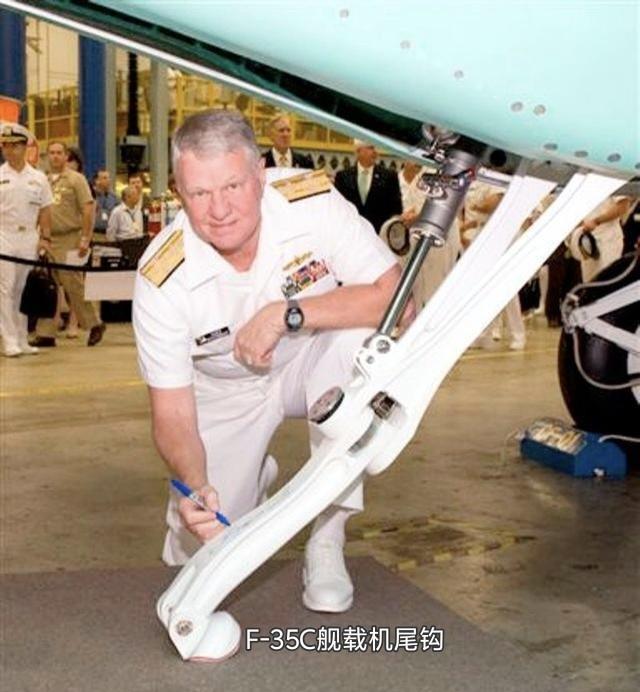

拆战机、卸潜艇:美军“拆东墙补西墙”的背后,是千亿军备的致命软肋 据美国《海军时报》10月9日报道,在尼米兹级航母“亚伯拉罕·林肯”号的飞行甲板上,F/A-18E“超级大黄蜂”呼啸升空的雄姿背后,藏着美国海军难以言说的窘迫。政府问责局(GAO)最新报告揭露,为维持这些主力战机的战备状态,维护人员不得不从停飞的同型机上拆卸零件应急;而在深海之下,弗吉尼亚级核潜艇的维护也面临同样困境——美军正靠“ cannibalizing(拆解挪用)”自家装备,填补备件短缺的黑洞 。 现场:“拆东墙补西墙”成无奈日常 “为了一根频率电缆,我们跟主承包商磨了好几年,最后还是只能从停飞的战机上拆。”F/A-18维护人员对GAO调查人员直言。这种被称为“装备拆借”的操作,如今已成为美军维护车间的常态。 在潜艇基地,类似的场景同样上演。弗吉尼亚级核潜艇的维护团队透露,由于关键部件的技术数据权被承包商牢牢掌控,他们无法自主生产或寻找替代供应商,只能从进入维护期的同型潜艇上临时挪用零件。有数据显示,该级潜艇70%的应急零件都来自早期服役的I型和II型艇,而这些零件的提前损耗已导致潜艇预期服役期缩短至少10年 。 这种应急手段看似保住了部分装备的战斗力,实则埋下更大隐患。报告指出,拆解停飞装备不仅会推高整体维护成本、加重人员工作负荷 ,更会让本就紧张的装备库存陷入“拆一架少一架”的恶性循环——被拆零件的战机彻底失去修复可能,而接受零件的装备也可能因备件适配问题留下故障风险。 根源:被“数据枷锁”捆住的美军 美军陷入“拆机件”困局的核心,并非没有生产能力,而是被武器系统的“数据权利”扼住了咽喉。GAO在报告中明确指出,国防部在采购武器时,往往未能从承包商手中获得足够的知识产权(IP)和技术数据,包括关键的工程图纸、制造工艺手册等核心资料。 法律层面的先天缺陷让问题雪上加霜。现有法规仅允许国防部获取武器操作、基础维护等浅层数据,却不包含详细的制造流程数据。这意味着即便美军想自主生产某个简单备件,也会因缺乏工艺标准而无从下手。更棘手的是,政府与承包商对“维护必需数据”的定义常有分歧,合同签订时的模糊表述,往往在后续维护中演变成难以解决的纠纷。 这种“数据枷锁”直接导致了“供应商锁定”困境。以F-35战机为例,洛克希德·马丁公司垄断了核心技术数据,美军既无法自行生产备件,也不能委托第三方代工,只能被动接受承包商的定价和交付周期。有统计显示,F-35的部分备件等待周期长达一年,积压的维修部件已超1万个。此次报告点名的5类装备——F/A-18、F-35战斗机、濒海战斗舰、斯特赖克装甲车和弗吉尼亚级核潜艇,均因数据权利缺失面临类似问题。 困局:提前规划的“两难陷阱” 值得关注的是,这种数据缺失并非偶然,而是装备采购“重采购、轻维护”思维的必然结果。国防部的现有指导方针,仅在装备采购初期强调数据权利获取,却对已进入服役期的装备如何补充数据关注甚少。 更矛盾的是,即便是采购初期的规划也常陷入两难。一方面,装备生命周期长达数十年,没人能精准预判未来需要哪些数据,过度索取会推高采购成本,甚至吓跑承包商;另一方面,数据索取不足则会埋下后期隐患,如今美军面临的困境正是后者的直接体现。 这种规划缺失的代价正在持续发酵。近年来,美国国防订单波动导致上千家本土供应商退出国防领域,备件供应渠道进一步收窄 。而那些仍在合作的承包商,则凭借数据垄断不断抬高备件价格——曾有媒体曝光,美军为C-5运输机采购的原装马桶盖,因独家供应而价格高得离谱。 破局:GAO给出的“处方” 面对日益严峻的装备维护危机,GAO在报告中提出三大解决方案。首先建议国会出台明确法规,规范承包商与国防部之间的制造数据交接标准,从法律层面厘清数据权利边界。其次要求国防部为服役期装备提供专项IP规划指导,填补现有政策空白。最后呼吁重新评估数据交付物的评估流程,确保采购阶段获取的资料能真正满足长期维护需求。 这些建议能否落地,直接关系到美军战备水平的走向。要知道,装备妥善率已成为美军的“老大难”问题:F-35A的战备率仅51.5%,创下五代机最低纪录;“超级大黄蜂”仅有三分之一具备完全作战能力 。如果“拆机件”的权宜之计变成常态,美军引以为傲的全球军事部署能力,终将被这根看不见的“数据绳索”越捆越紧。