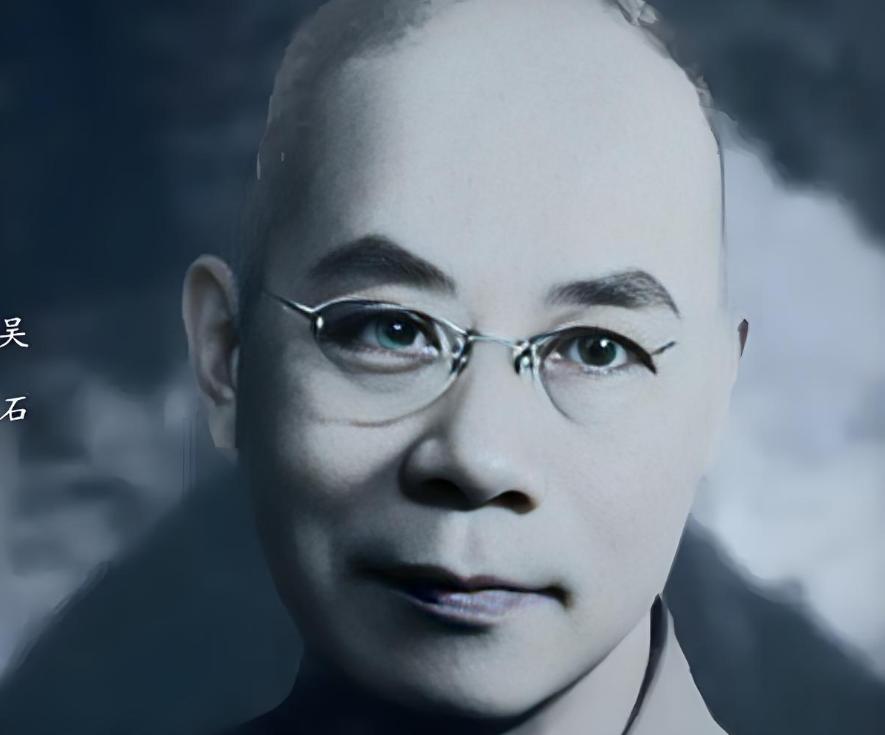

1945年秋,东北的风冷得像刀。日本宣布投降不久,松花江以北的天空还在飘着战火未散的灰。 就在这样一个傍晚,八路军俘虏了一支日本空军大队,三百多人整齐列在荒原上。队伍中,一个戴着军帽的日本少佐盯着前方那位戴钢盔、腰悬手枪的中国军官——伍修权。 几秒钟的对视后,少佐做了个出人意料的动作——他伸手,指了指伍修权腰间的勃朗宁。 这幕成了传说的开端。有人说,这一幕改变了中国空军的命运。也有人说,那只是一次偶然的慷慨。可无论哪种版本,故事都从那一天的东北荒原开始。 1945年8月,日本投降。东北成了各方势力角逐的焦点。苏军刚撤,八路军与国民党军同时北上,抢夺被遗弃的城市和装备。 那时的伍修权,刚从延安调任东北,担任东北民主联军的参谋长,负责接收日军投降、整顿武装、筹建新兵种。对他来说,这不仅是一场战役的结束,更是一场国家重建的开端。 日军被俘的那天,地点在奉集堡机场——一个荒凉的地方,却停着整整一排完好的飞机。被俘的是日本关东军的一个航空队,连同地勤、机械师、飞行员,总计三百余人。 在中国军人眼里,这支部队代表的是侵略、轰炸、死亡;在伍修权眼里,却是一座“飞行学校”。那时的中国几乎没有自己的空军。红军时代从未系统掌握过飞行技术。要想建立空军,只能靠学习、靠接收。 日本投降后,留下的飞机、设备、航图都是宝。但更宝贵的是人——这些日本飞行员知道怎么开飞机、怎么修飞机、怎么训练。伍修权清楚,若能妥善处理,他们就能变成“活教材”。 当时的战场气氛紧张。被俘的日本兵低头不语,寒风刮得脸发僵。就在这时,那名少佐走上前。他脱下手套,指了指伍修权腰间的勃朗宁手枪——那是八路军中极少见的高级制式武器。周围的中国士兵立刻绷紧。没人知道他想干什么。 伍修权没有说话,只是看了他几秒,然后慢慢地卸下手枪,走过去,把那支勃朗宁递过去。 那一刻,日军少佐挺直了腰,接过枪,郑重地向他鞠躬。三百多名日本军人齐刷刷地立正。 这支被俘的部队,从那一刻起,成了新中国空军的第一批“学员”。 日本人投降了,但战争留下的烂摊子才刚开始。飞机能留下,人得安置。如何处理这三百多个日本飞行员,是个棘手的问题。 多数部队选择将战俘押送关外、集中遣返。伍修权却做了不同的决定——留下来,建航空队。 他让这些日军军官和飞行员重新编组,维持军事秩序,接着组织技术人员修复被炸坏的跑道、整理机库、检查燃油。日本人熟悉设备,中国人从旁学习,一边干一边记。 那支部队的首领,就是那个少佐——林弥一郎。后来,他被称为“新中国空军最早的教官之一”。 林弥一郎毕业于日本陆军航空学校,是资深飞行教官,曾参与中国战场的轰炸任务。对他来说,投降是一种屈辱,但伍修权的那支枪,让他看到了另一种选择——合作。 于是,他带头训练中国飞行员。伍修权让八路军里最有文化、最懂技术的士兵参加学习:气象、导航、机械、无线电。林弥一郎严格、冷静、不苟言笑,却毫无保留地传授技能。 三个月后,这支混合航空队在松花江上空试飞成功。那一天,伍修权站在简易塔台外,看着那架印着“八一”标志的飞机掠过天际,笑了。他说:“这天终于有了我们的影子。” 这便是中国空军的雏形。 但历史并不总是被浪漫书写。 这支“日军改编的飞行队”,在官方档案中被称作“东北民主联军航空学校”。成立初期,苏联红军也派人来帮助,但主要训练力量确实来自被俘的日军。 有些日本军官心不甘情不愿,也有人真心投入教学。林弥一郎就是其中之一。他知道,战争结束了,能留下的只有技术。 中国学员的学习条件极苦。冬天,飞机零件冻得拿不动;跑道上结冰,滑行时容易打滑。飞行学员要在废弃的机库里拆解旧发动机,用铁锤、榔头一点点修。 林弥一郎在一旁指点,偶尔用粉笔在墙上画示意图。没人听得懂他的日语,但都能看懂他画的飞机。 他们把发动机拆了又装,装了又拆,直到能在跑道上咆哮着启动。第一次升空的那一刻,所有人都举起手臂欢呼。 这一批飞行员后来成了新中国空军的第一代主力。1949年建国阅兵时,天安门上空那几架掠过的战机,其中就有当年从东北飞起的旧机。 但那些参与教学的日本教官,在胜利的光环里,逐渐被遗忘。林弥一郎留在中国多年,直到1950年代才遣返回国。离开前,他把伍修权当年送他的那支勃朗宁重新交还。那支枪后来被保存在军史馆。 “日本少佐索枪”的故事,后来被讲成了传奇。有人说,那是中国空军的起点;有人说,那只是历史巧合。 真正的意义,不在枪本身,而在那一刻的选择。