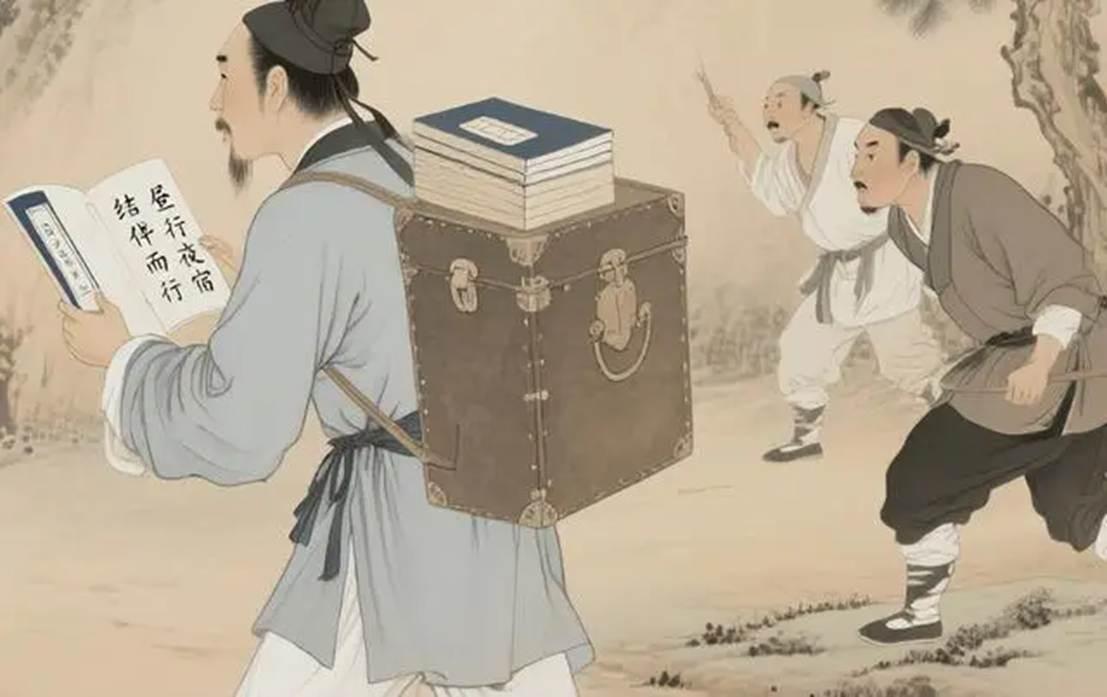

古代上京的考生盘缠丰厚,为何土匪不抢?古代读书人最大的梦想就是上京赶考,考上个一官半职就是光耀门楣的大事,他们一般去京城路途遥远,就得带着大量的盘缠上路,很多人奇怪了,那为何没有专门抢考生盘缠的土匪呢? 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在古代的科举路上,考生肩负的可不仅仅是自己的梦想,更是一个家族的荣耀,那时候的读书人,尤其是那些走在长途跋涉中的“赶考举子”,身上的盘缠相当丰厚,可以说是流动的“肥羊”。 箱笼里装着的,不仅仅是几个月的生活费,更多的是珍贵的书籍、文房四宝,甚至还有那些来自富饶地区的绸缎和珍贵礼品。 这些考生大多数手无缚鸡之力,随行的也往往是书童和一些轻装商人,按理说这种情况应该是土匪的“肥沃猎物”。 然而,让人奇怪的是,这些行走在荆棘丛生的道路上的考生,往往能一路平安无事。 难道这些土匪都转性了?其实,背后藏着一层非常深的“门道”。 要理解这个现象,就得从古代的科举制度讲起,科举考生的身份可不是一般的“打工人”。 他们经历了层层筛选,走到了京城的考场,意味着他们是精英中的精英。 最初,考生要通过县试,成为“秀才”,再接下来是乡试,考中的人叫做“举人”,这时就有了“官府认证”的身份。 而要去京城参加会试的考生,几乎都是“举人”,这种身份在当时社会中有着举足轻重的地位。 更重要的是,考生手上会有一份非常特殊的“证件”,这就是所谓的“文牒”或者“腰牌”。 这可不是简单的证件,它代表着皇帝的意志,也意味着考生在朝廷体系中的特殊地位。 文牒上会有详细的姓名、籍贯、考试资格,最显眼的是那鲜红的印章,代表着官府的公信力和皇权的威严。 换句话说,这根本不是土匪能随随便便挑战的对象。 劫道考生,对于土匪来说,风险太大,几乎不值得一搏。 说到这里,可能有些人会觉得土匪不是傻子,知道冒险的后果,可问题是他们又怎会这么规矩呢? 这就得提到古代的土匪文化了,虽然他们是草莽之人,但“万般皆下品,惟有读书高”的观念深入骨髓,读书人不仅是社会的栋梁,还有“天命”加持。 许多土匪的家里,也有读书的亲戚或者朋友,甚至他们自己也曾在私塾里听过书。 这种文化上的尊重,使得他们对科举之路有着一种敬畏。 甚至有些土匪老大会告诉新手:“这些人是要去见皇上的,动了他们要遭天谴。”这种迷信和敬畏,成了土匪不敢轻易动手的重要原因。 而且,想想看,土匪虽然无所畏惧,但他们深知,“劫贡士”可是大罪。 一旦抢了考生,意味着他们直接挑战了朝廷的权威,这不仅仅是抢劫那么简单,背后涉及到的可是国家选拔人才的大事。 抢劫考生的消息一传开,地方官府的反应可以说是迅速且凶狠的,没准儿就会引来大规模的追捕。 历史上,就有不少土匪因为抢了举人而被迅速缉拿,最后连累整个土匪窝。 不过,也不是说土匪从来不碰考生,偶尔确实会有土匪心生歹意,甚至直接动了考生的盘缠。 但这种事情通常都不会善了,有一次就有传闻,某个黑三土匪在山中抓了个老举人。 看到那位举人腰间的黄绸带,他非但没有动手,反而掏出了五两银子,说:老先生此去京城,若得中进士,还请为咱们家乡说句话。 这位举人后来果真考中,回乡途中还特意找到了黑三,送给他一副“盗亦有道”的匾额。 这个故事在绿林中传为佳话,成了许多土匪的道德教材,可以想象,土匪虽然凶猛,但对读书人的尊重却根深蒂固。 再加上当时的考生往往不是单独一人行动,绝大部分考生在上京的途中,都会结伴而行。 队伍里不乏商人随行,这些商人也算是“押宝”,他们希望能够借着考生的运气,沾点光。 这样一来,土匪即使有心动手,也得顾虑到考生同行的群体,根本不敢轻举妄动。 更何况,沿途的官府和地方的绅士们常常会为考生提供护送或帮助,确保他们顺利抵达京城。 科举路上的这种特殊保护网络,实际上起到了非常重要的作用。 它不仅仅是让考生免于土匪的侵害,更是在保证社会的稳定和人才的选拔。 土匪们可能没想到,古代的科举制度不仅是为了选拔官员,它的背后更隐含着一层不容侵犯的社会秩序。 古代考生的安全与他们所携带的身份标识、文化地位、以及社会体系中的各方保护力量密不可分。 那些在路上守望着他们的土匪,或许并不只是为了吓唬他们的梦想,而是在守护着这个时代最柔软的底线。 大家对此有什么看法吗?欢迎在评论区里交流。

重重滴

上京的考生,就是举人了,举人可以做官,谁敢抢劫准官员?