⚡︎

我的阅读序列里,有美学上光芒万丈的,比如马尔克斯、沈从文、汪曾祺;有充分指引人生的,比如路遥、毛姆、黑塞。

有既满足美学价值和人生指引,而且把二者推向更深更远境地的作家吗?

卡夫卡。

说出这个名字,我大概不会犹豫。

初读卡夫卡,是在高中。操场上,老师在台上说话,照例是鼓舞、动员、批评、期许;台下的小板凳上,同学们面容端正,其实心不在焉——我也是其中之一,心不在台上,而在膝盖上:黑色封皮卡夫卡小说。

之前,已在课本上读过《变形记》。课本上的阅读,一向是不算数的。作为考试的、被动的阅读,哪里比得上作为兴趣的、课余时间见缝插针的阅读。

忘了那天读的是哪篇了,阅读时的感受至今还记得:艰涩而鲜活,怪诞却真实,弱小又无助——十几年来,这种整体的印象,一直没有改变。

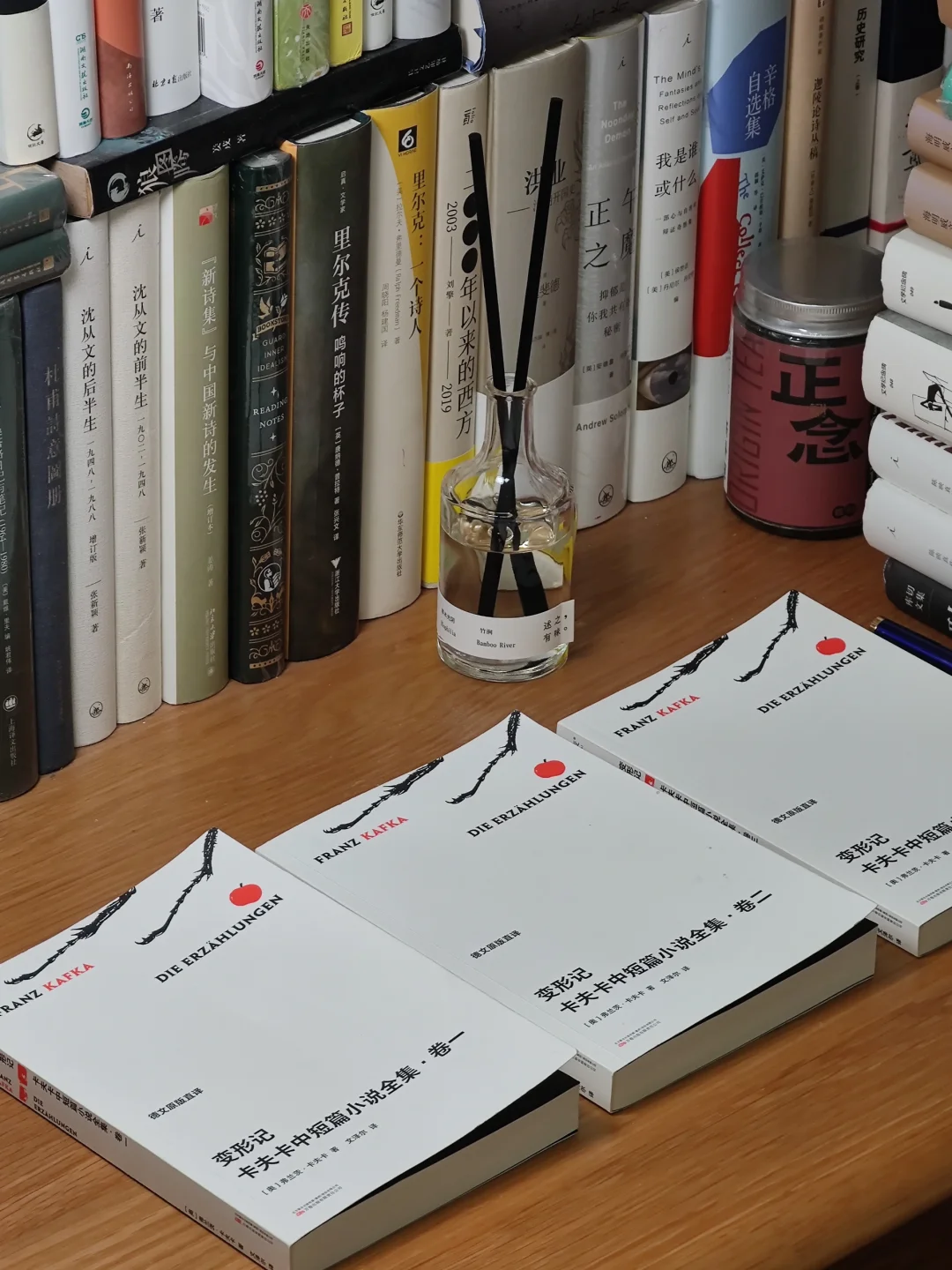

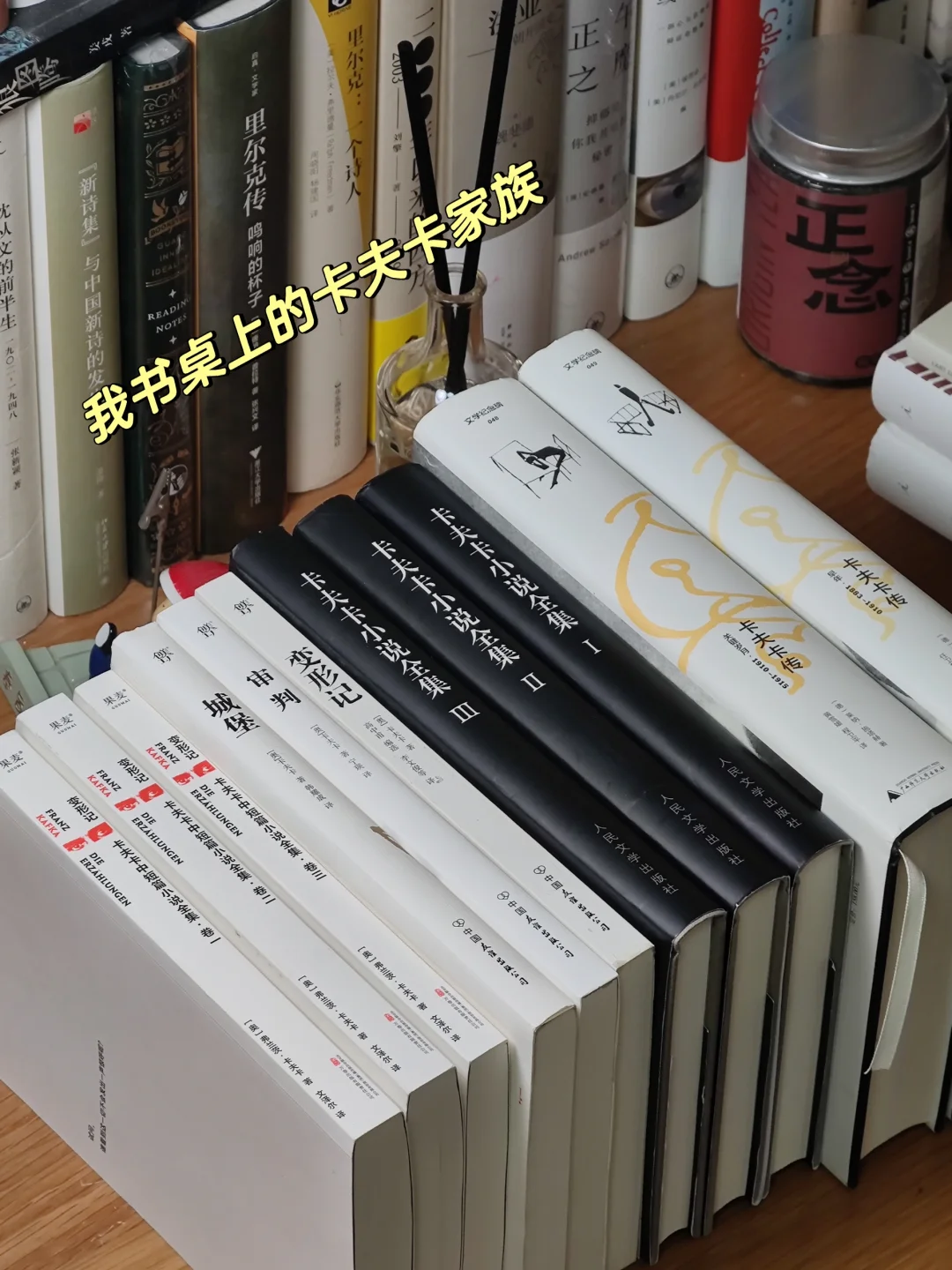

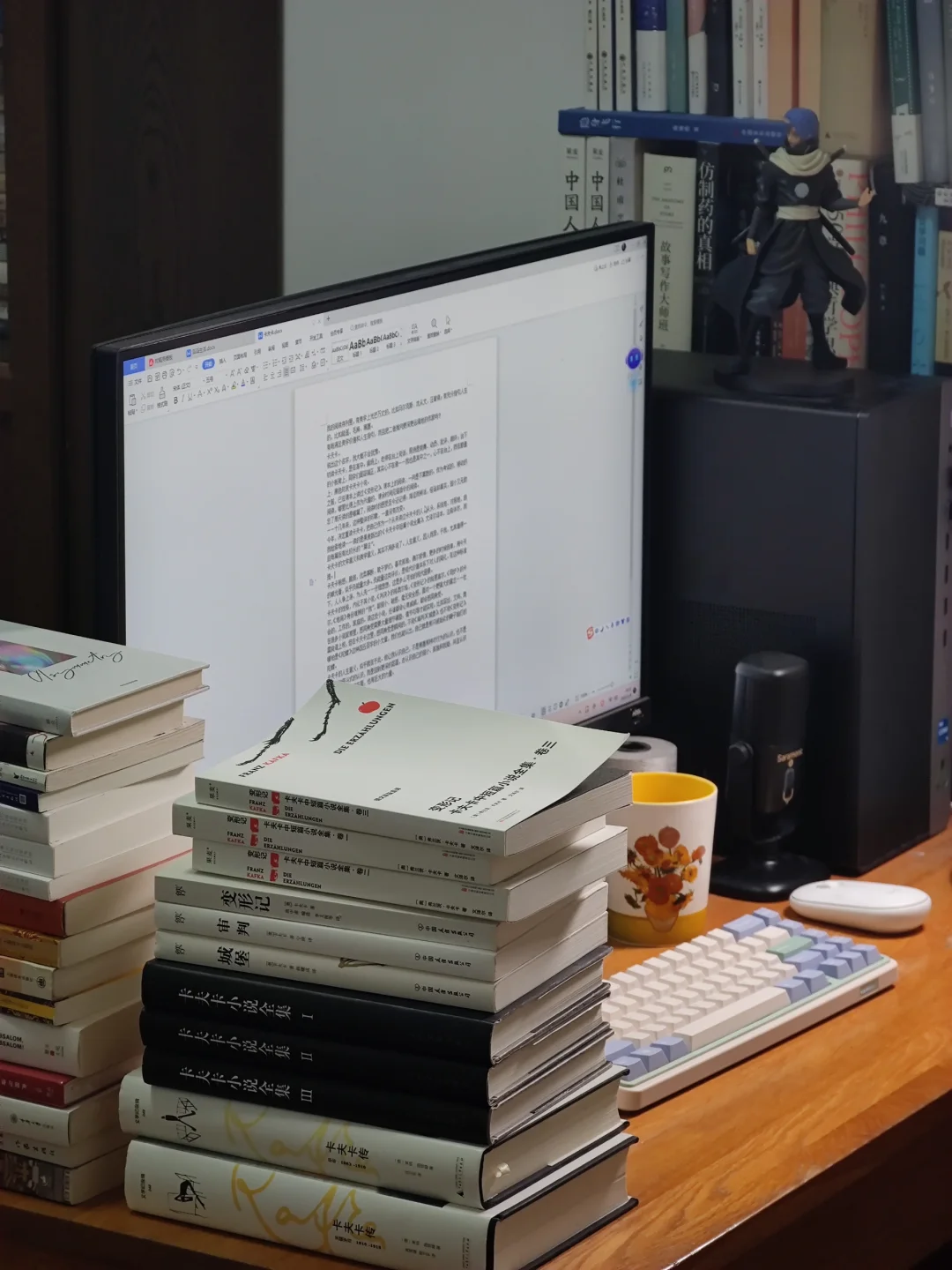

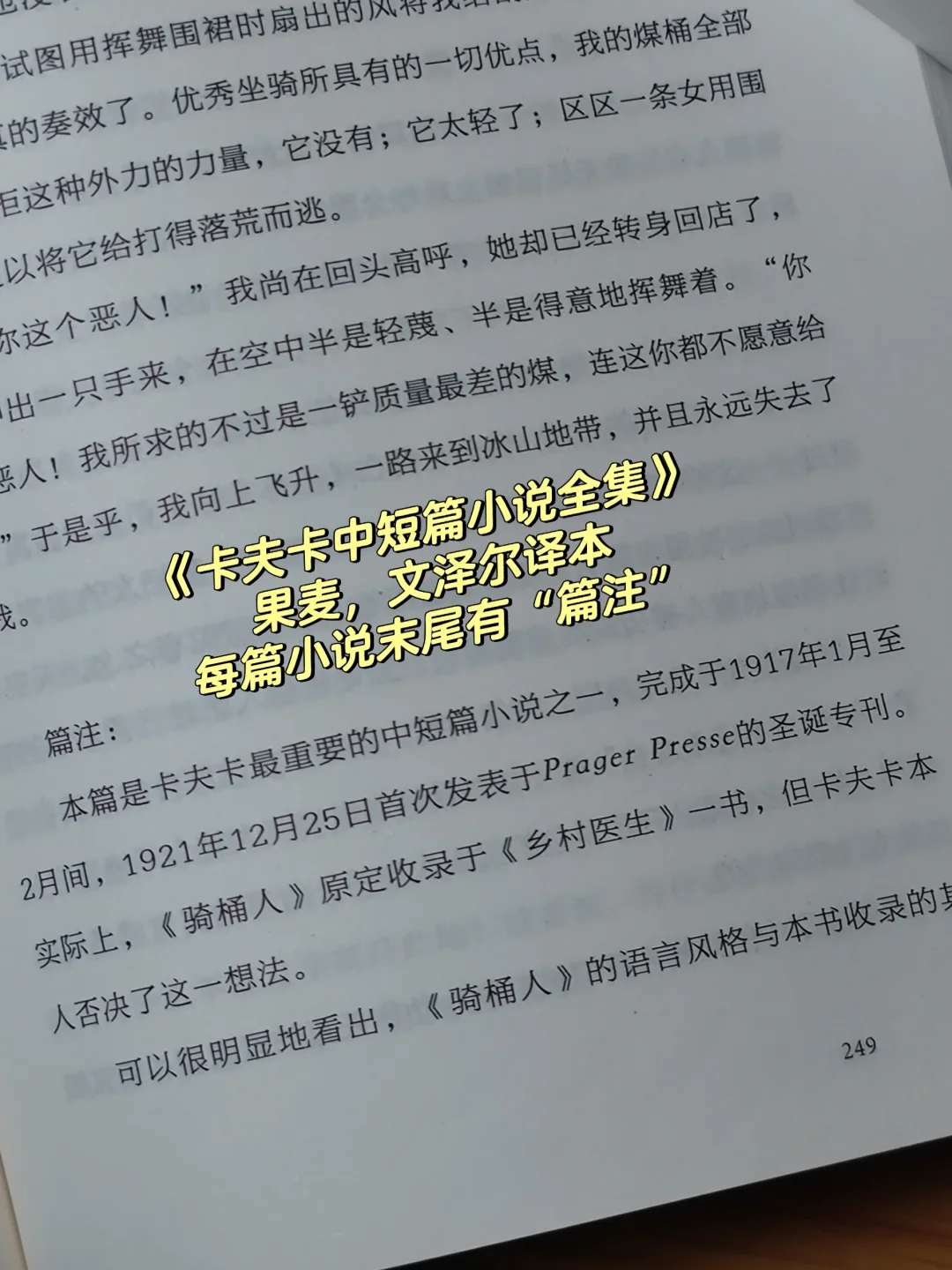

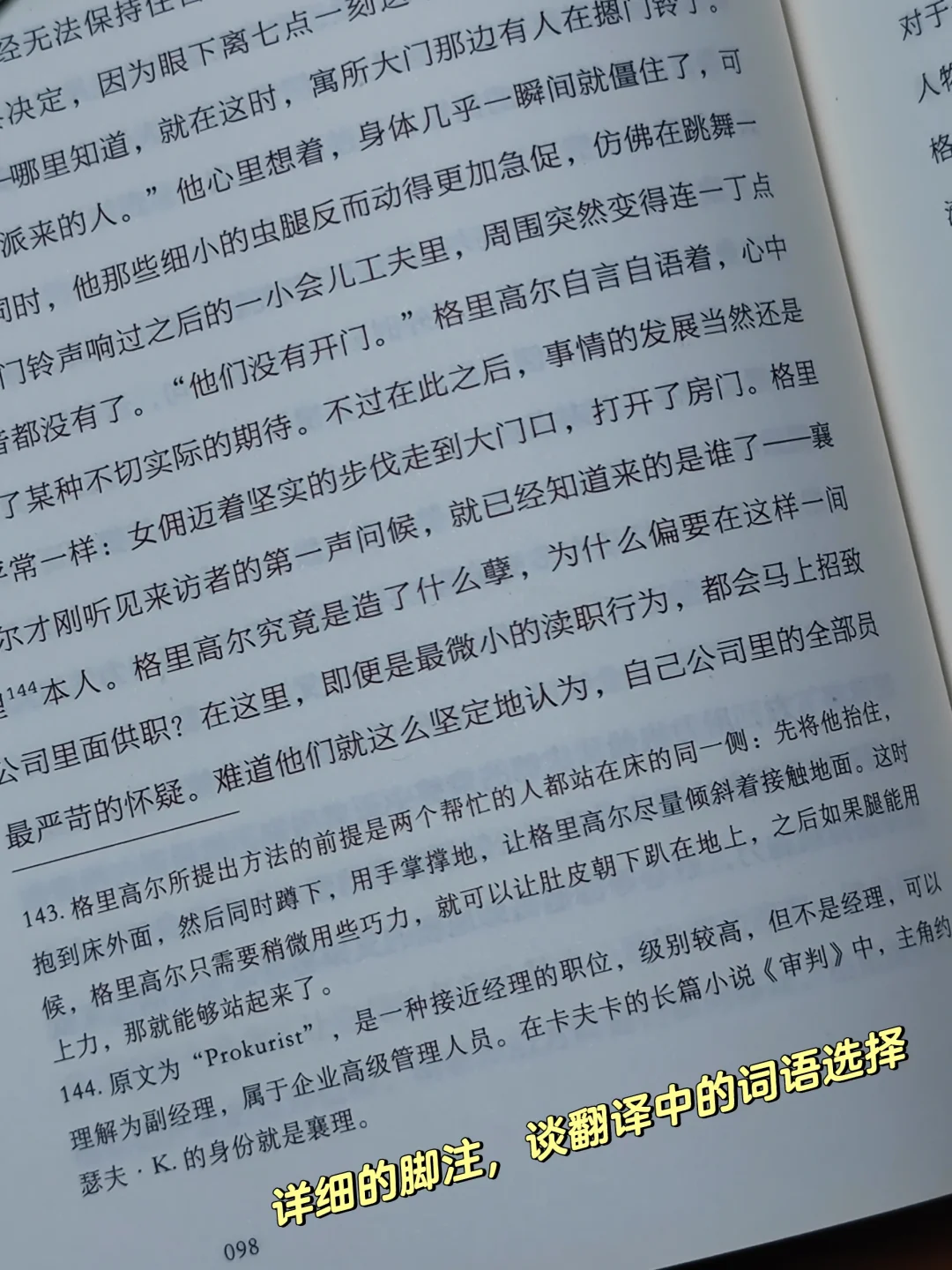

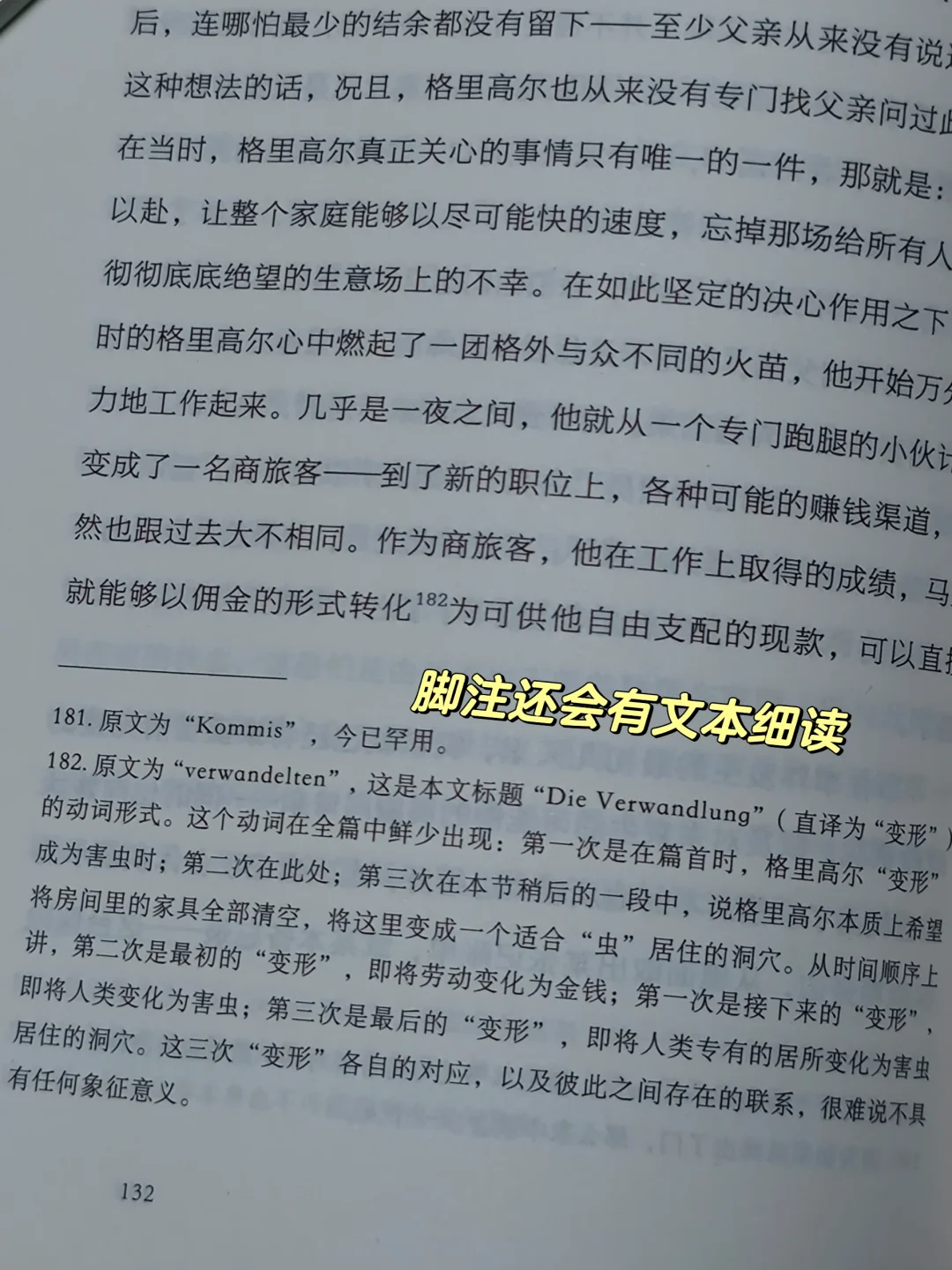

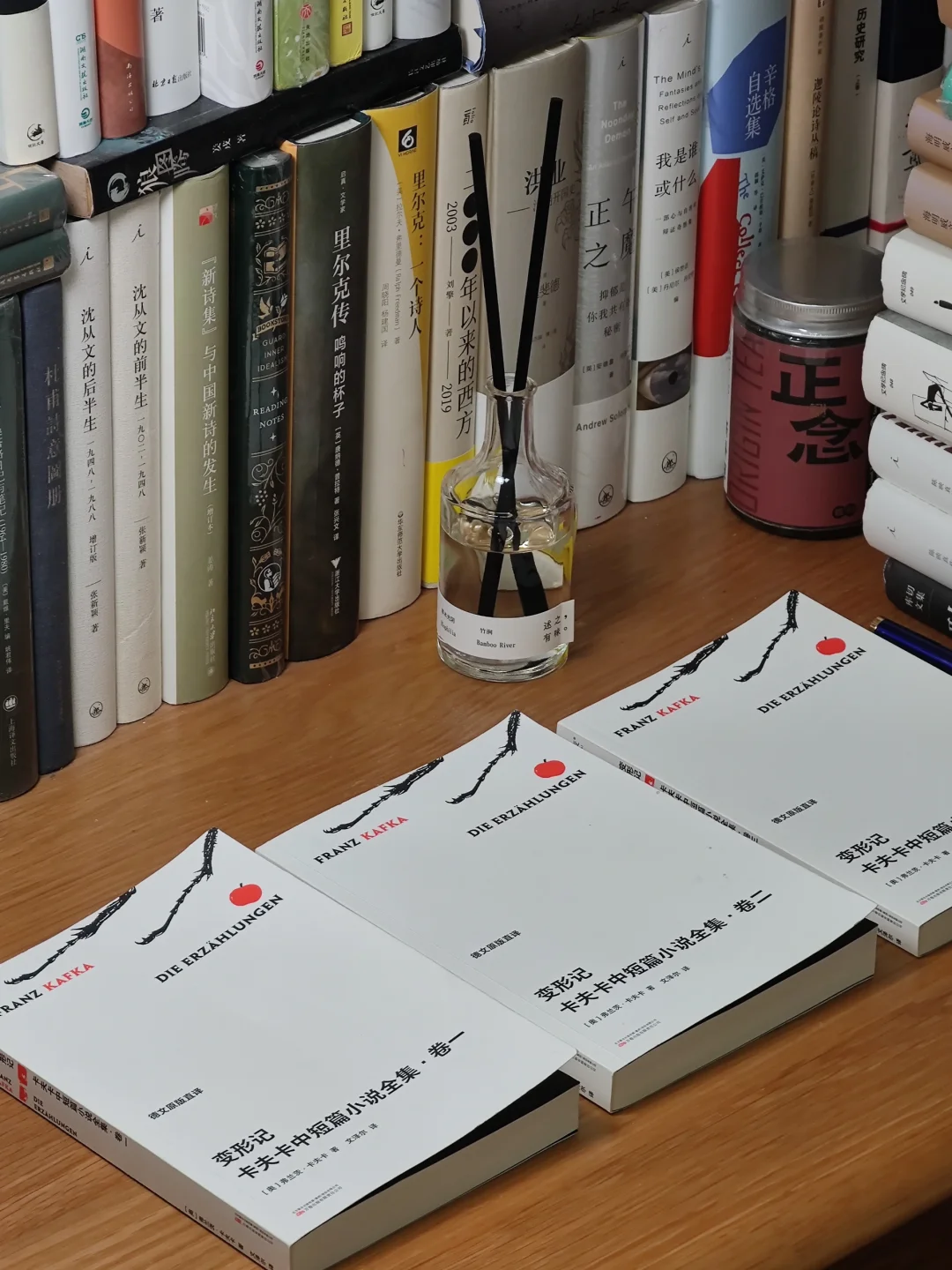

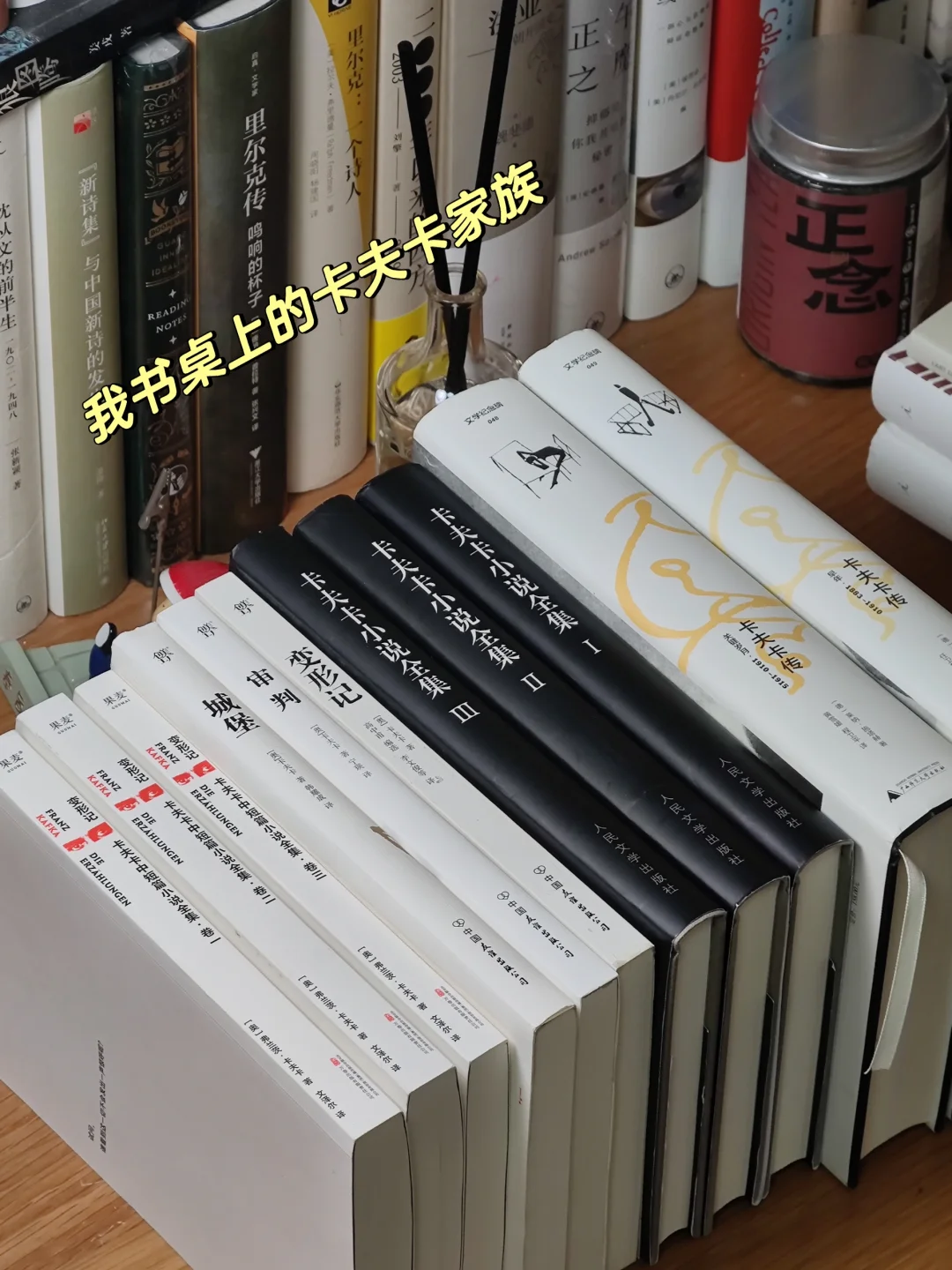

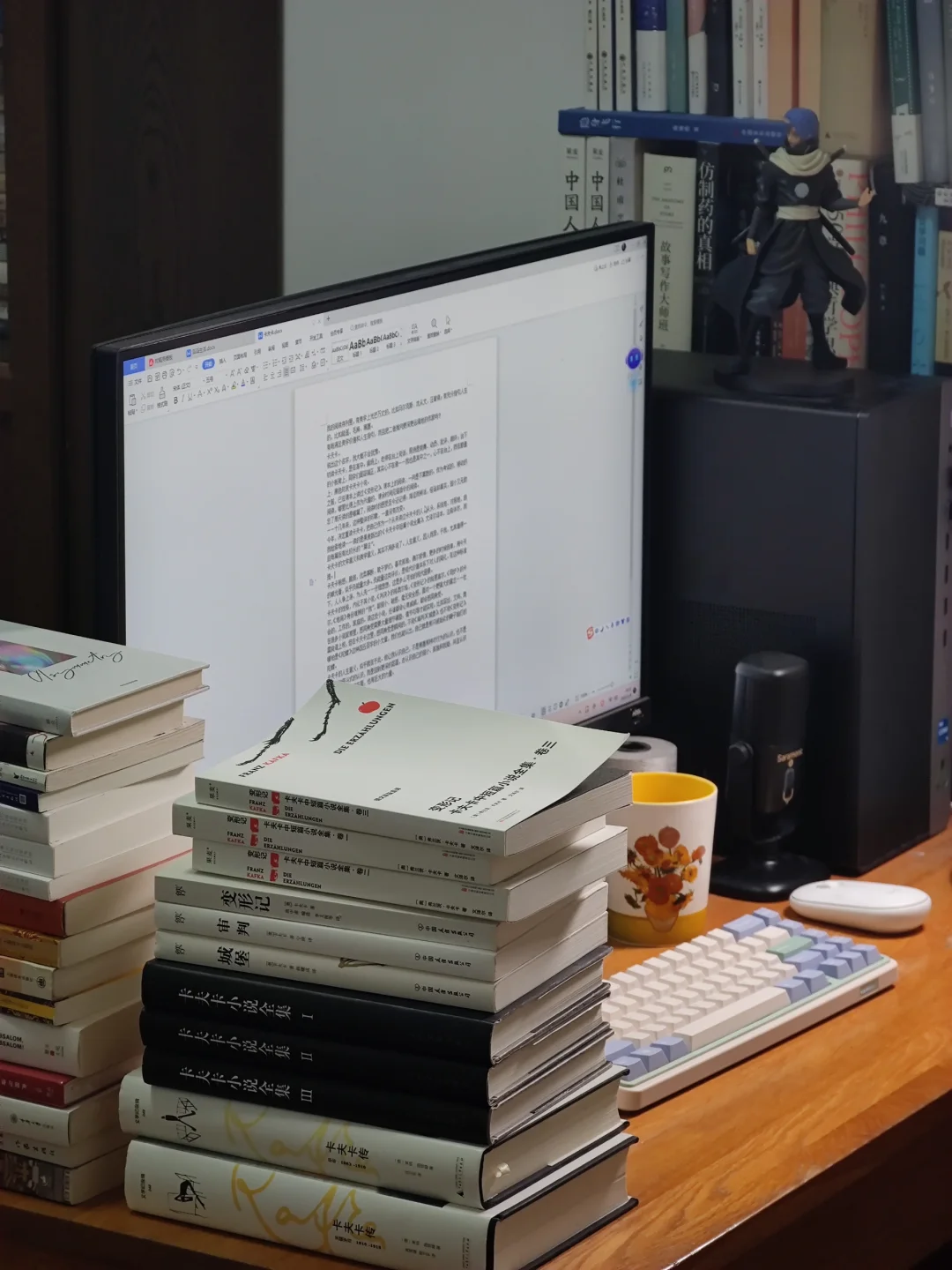

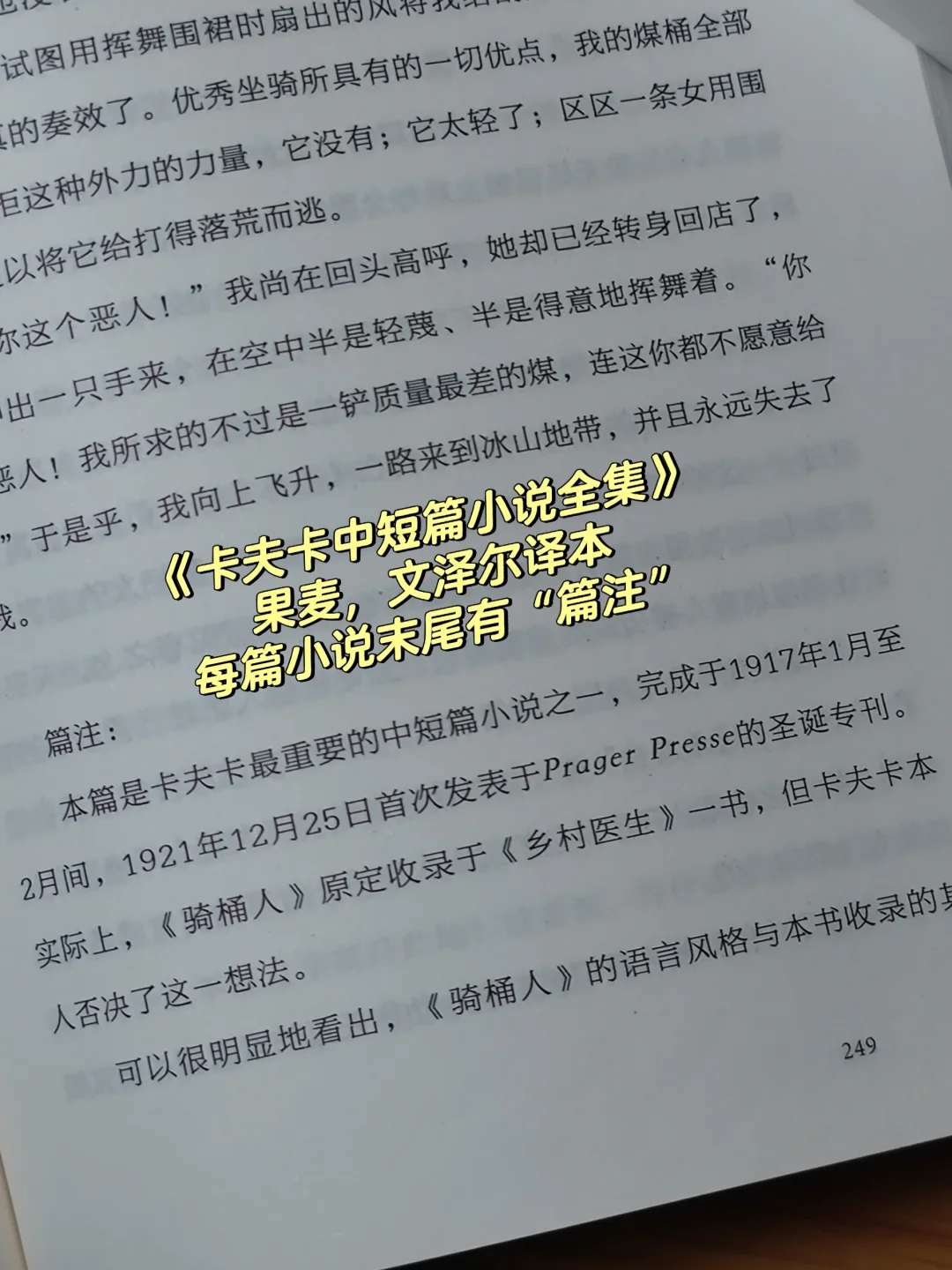

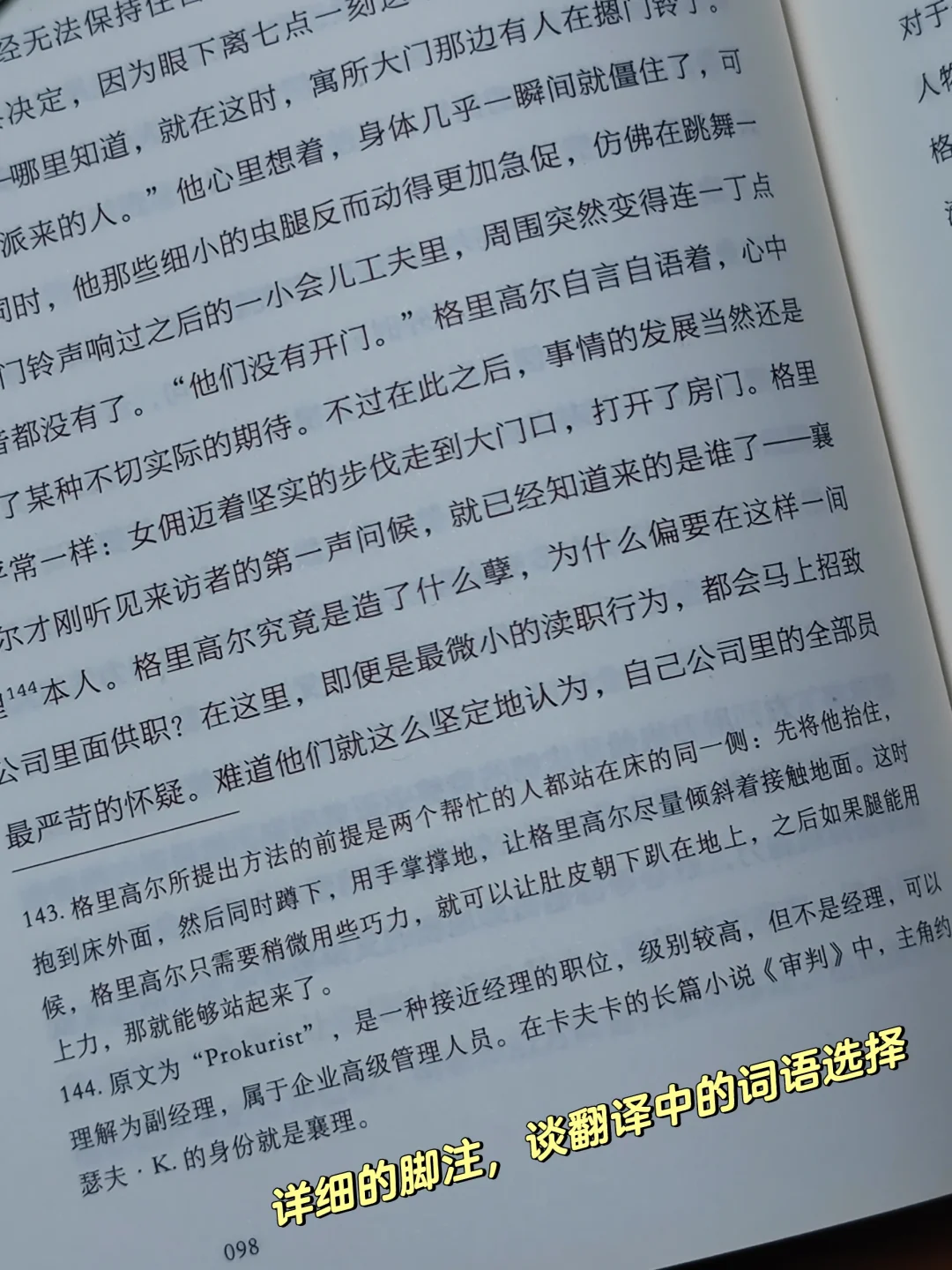

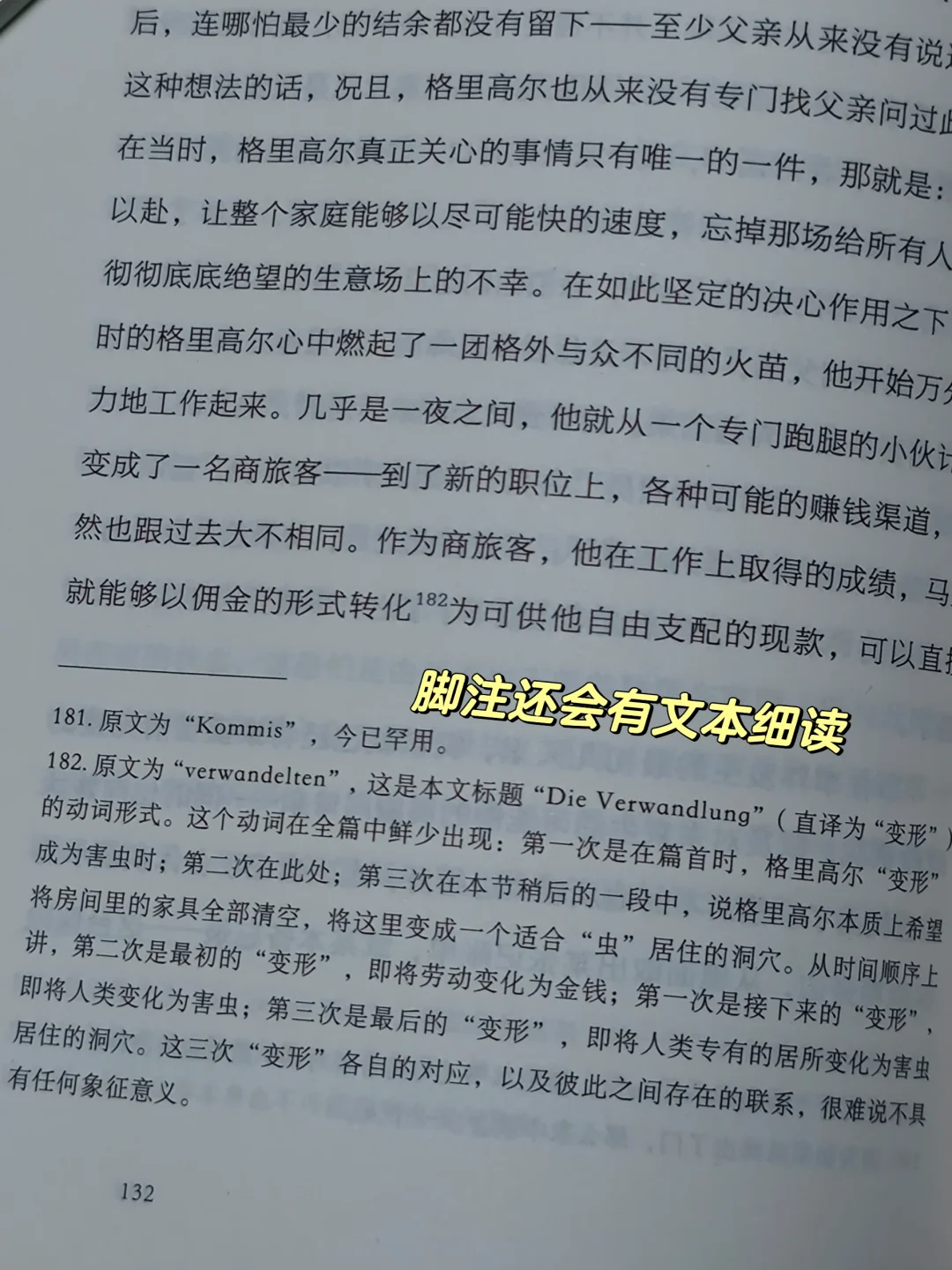

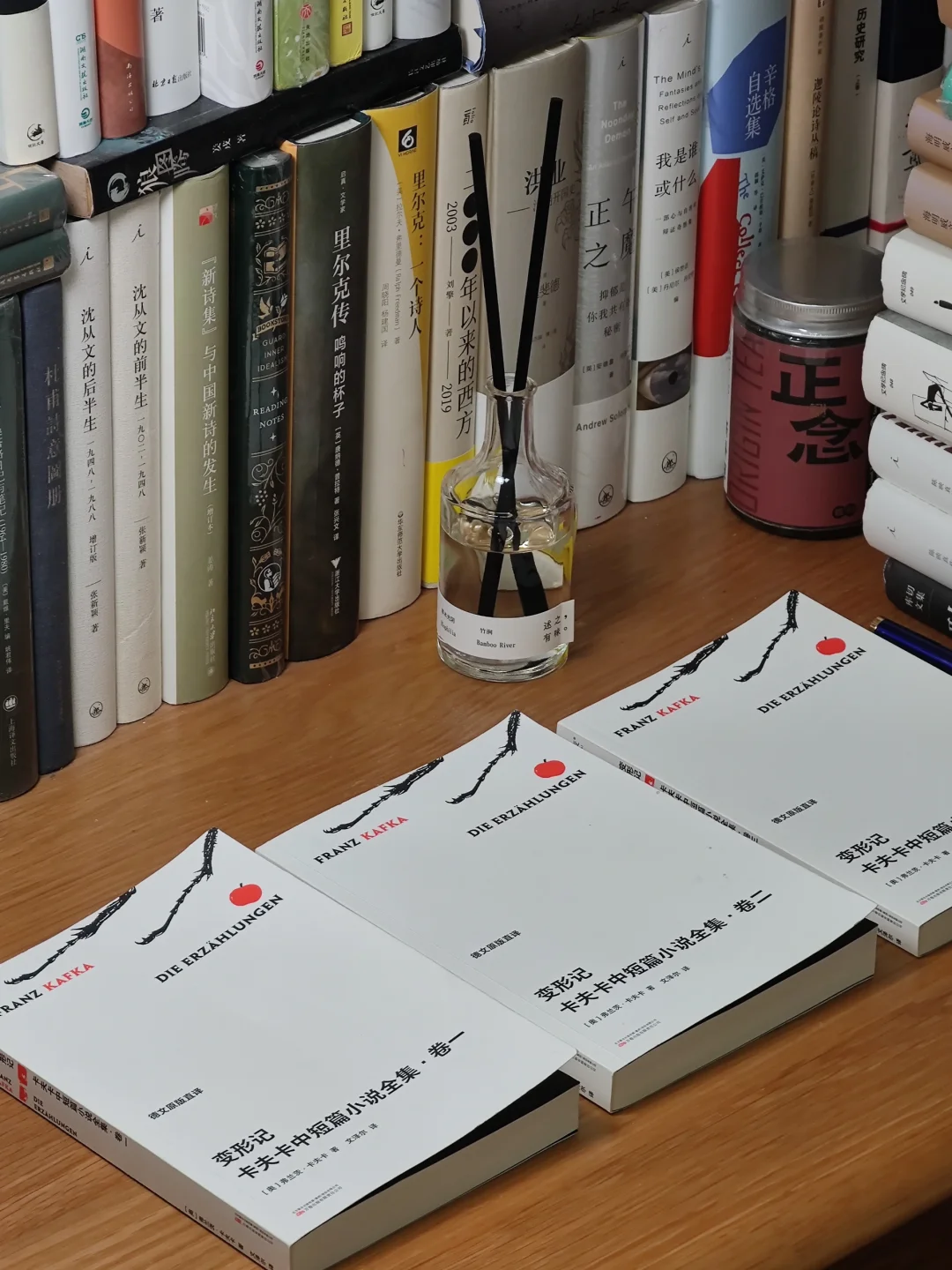

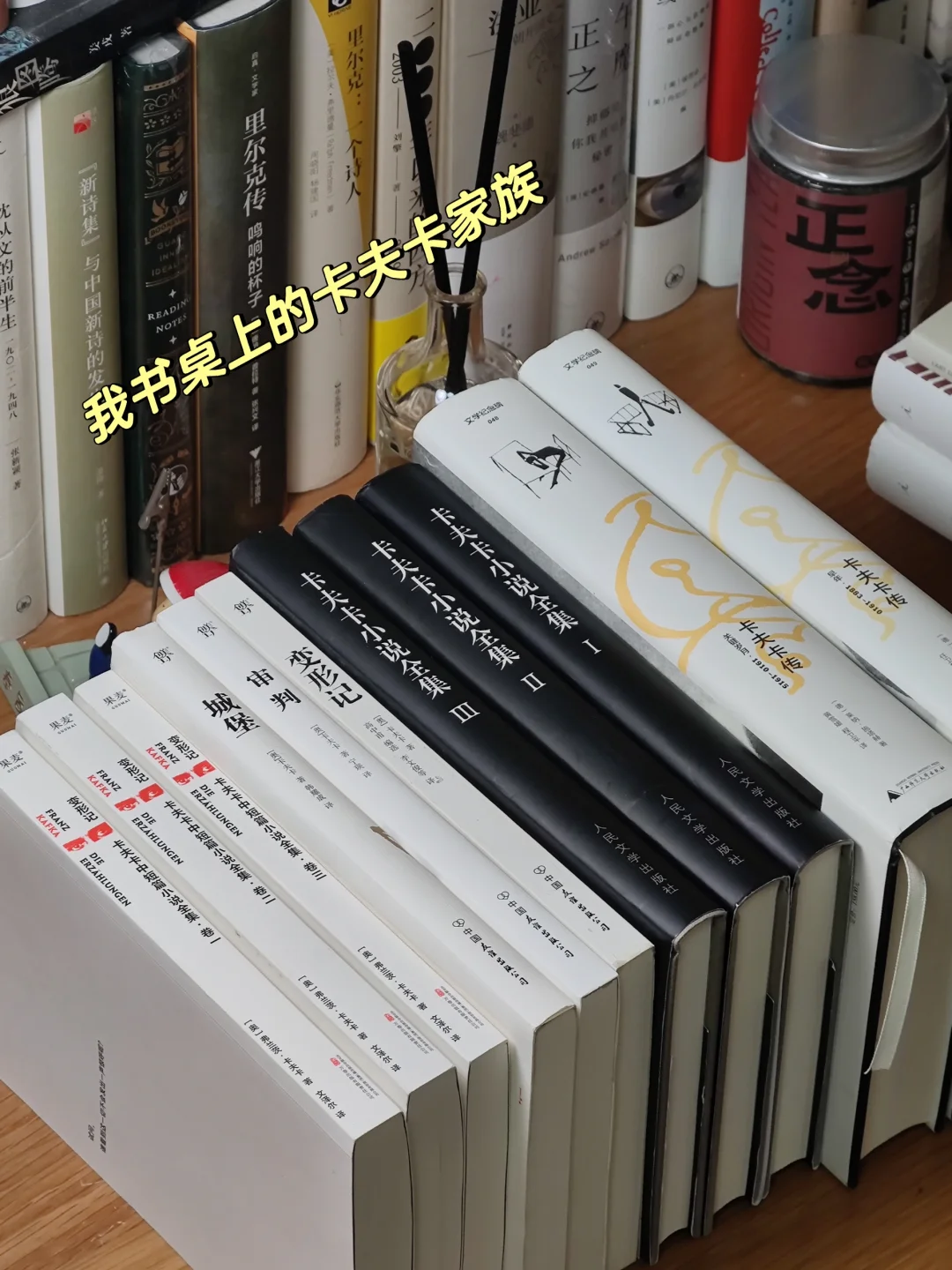

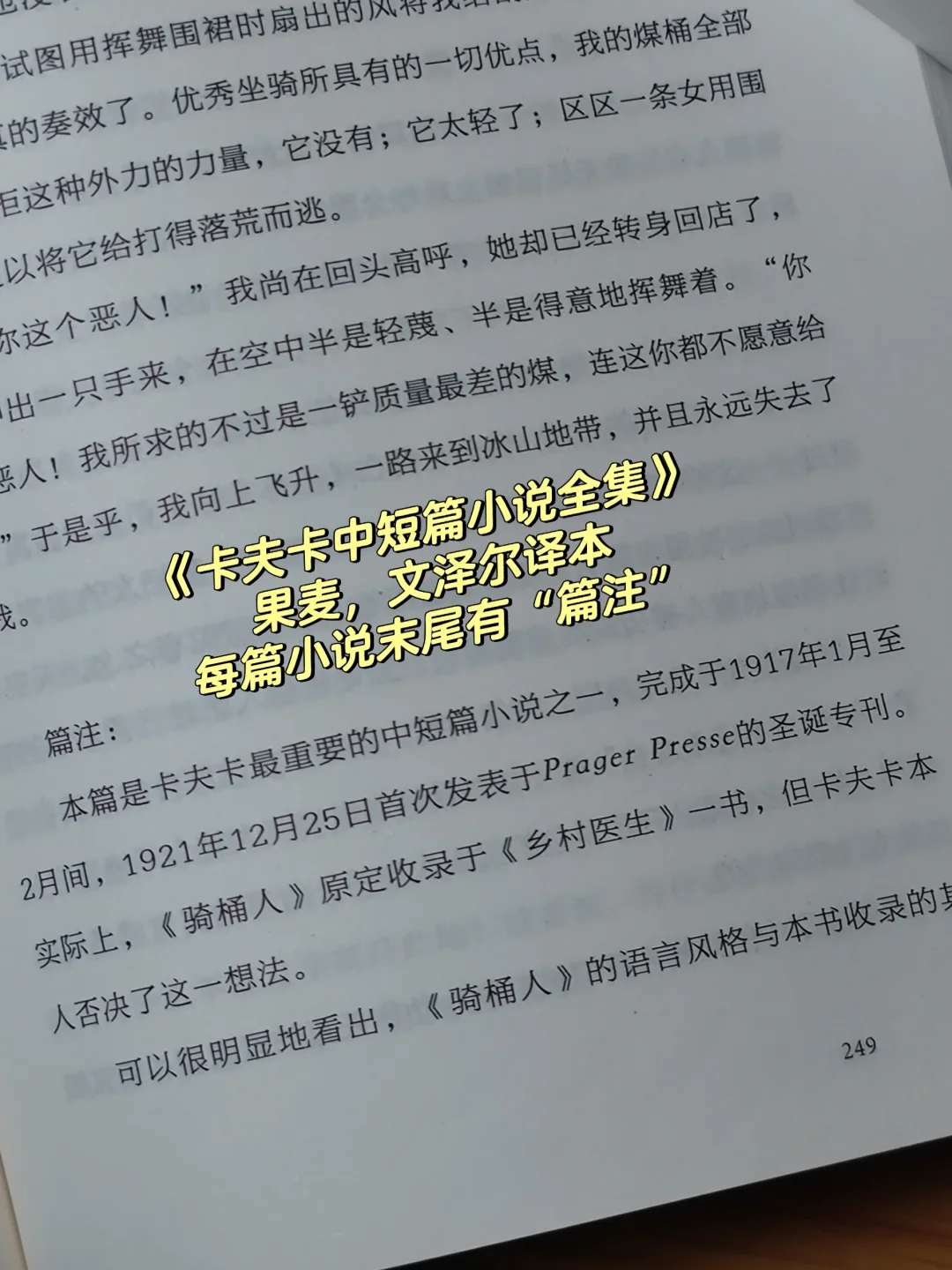

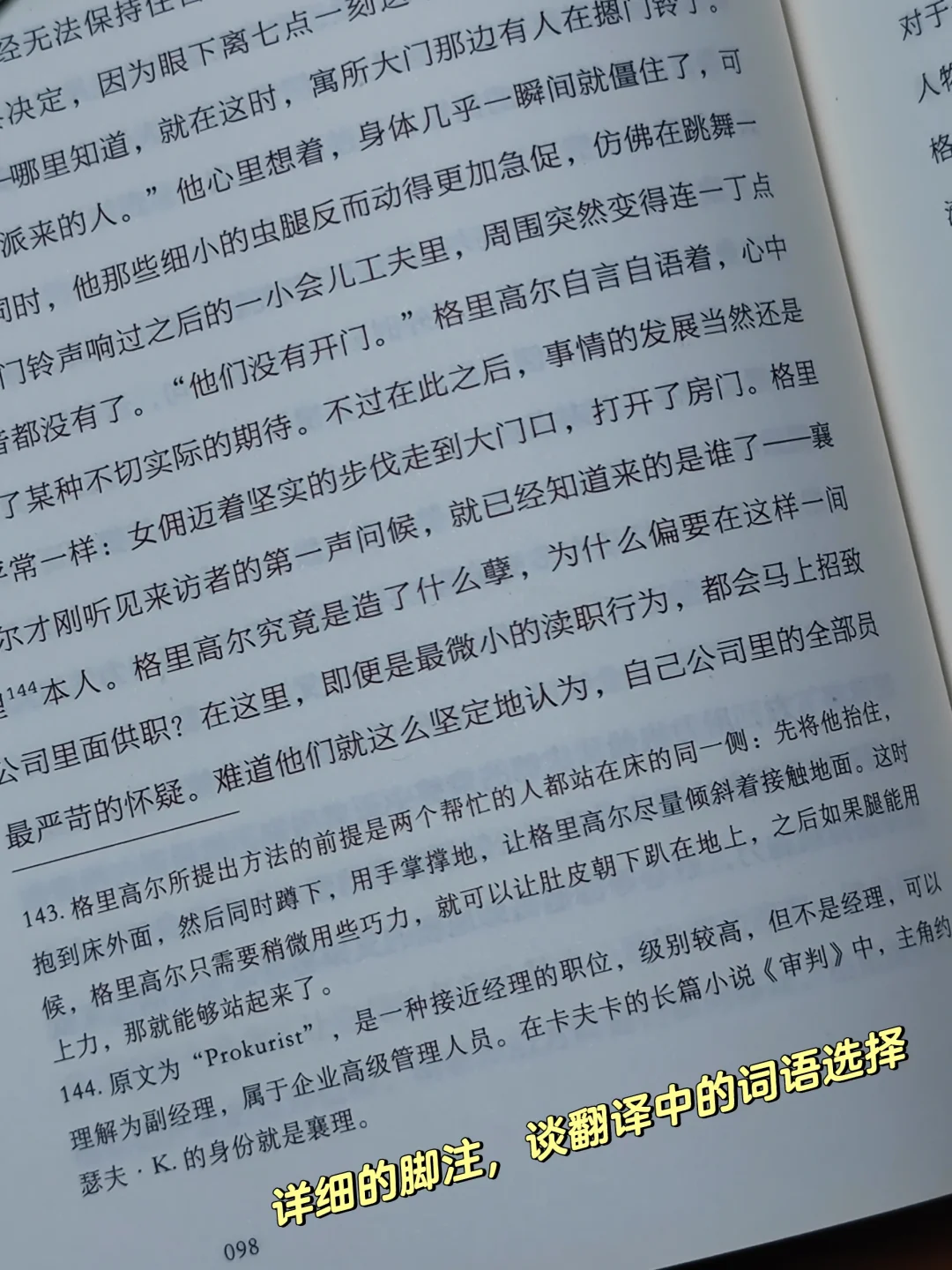

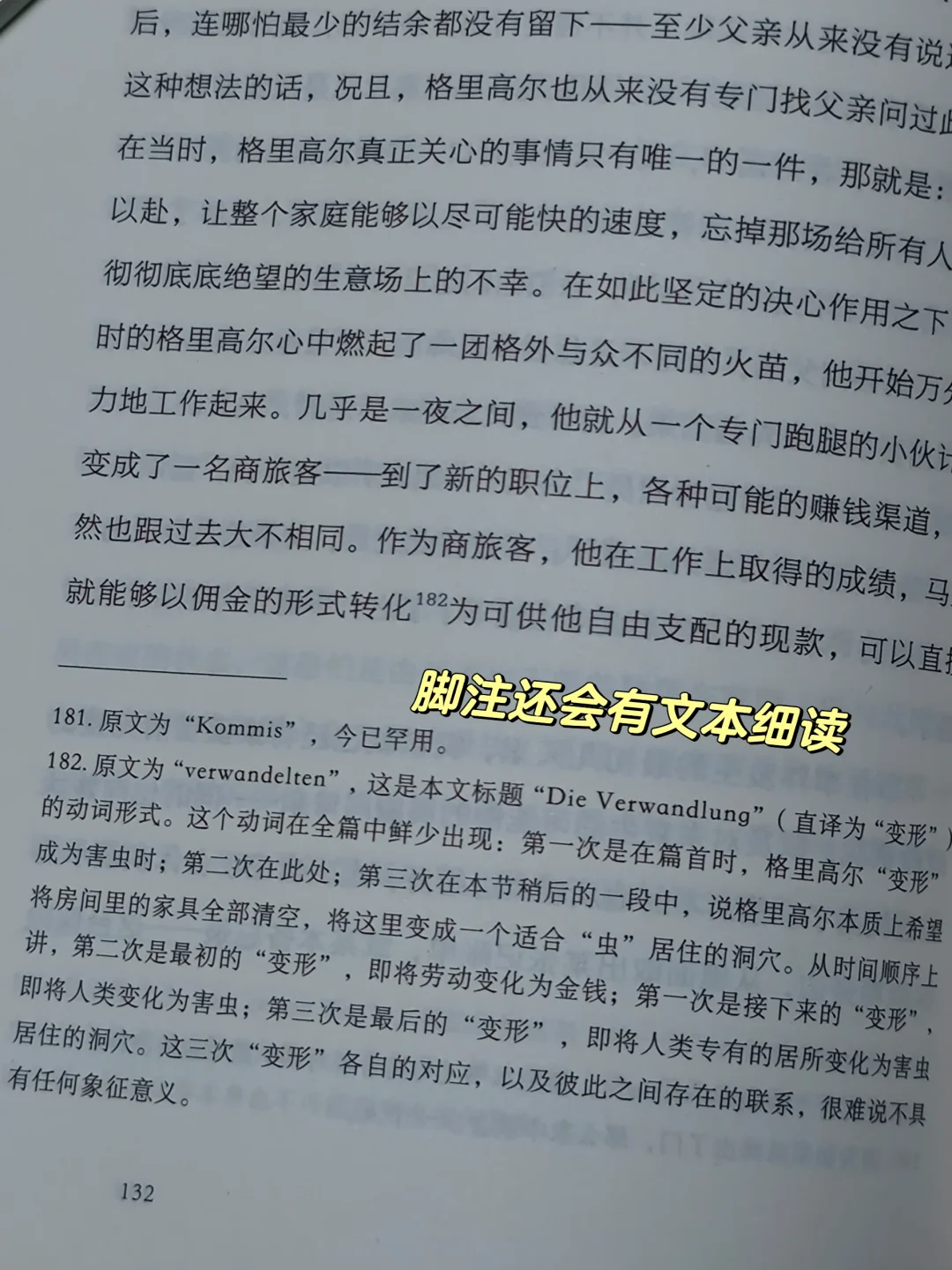

今年,重读卡夫卡,把自己作为一个从未读过卡夫卡的人,从头、系统地、对照地、自我检索地读……读的是果麦新出的《卡夫卡中短篇小说全集》,文泽尔译本,注释详尽,而且每篇后有比较长的“篇注”。

卡夫卡的文学意义和美学意义,其实不用多说了。人生意义,因人而异,于我,尤其值得一提。

卡夫卡敏感,脆弱,优柔寡断,耽于梦幻,喜欢孤独,偶尔骄傲,更多的时候自卑,用今天的眼光看,似乎负能量太多。负能量这类评价,是现代价值体系下对人的简化,在这种标准下,人人争上游、为人先——仔细想想,这是多么可怕的现代图景。

卡夫卡的性格,内化于其小说,《判决》的格奥尔格,《变形记》的格里高尔,《司炉》的卡尔,《地洞》身份难辨的人,都弱小、敏感、毫无安全感,面对一个更强大的意志——社会的,工作的,家庭的。读这些小说,任谁都会心有戚戚,都会感同身受。

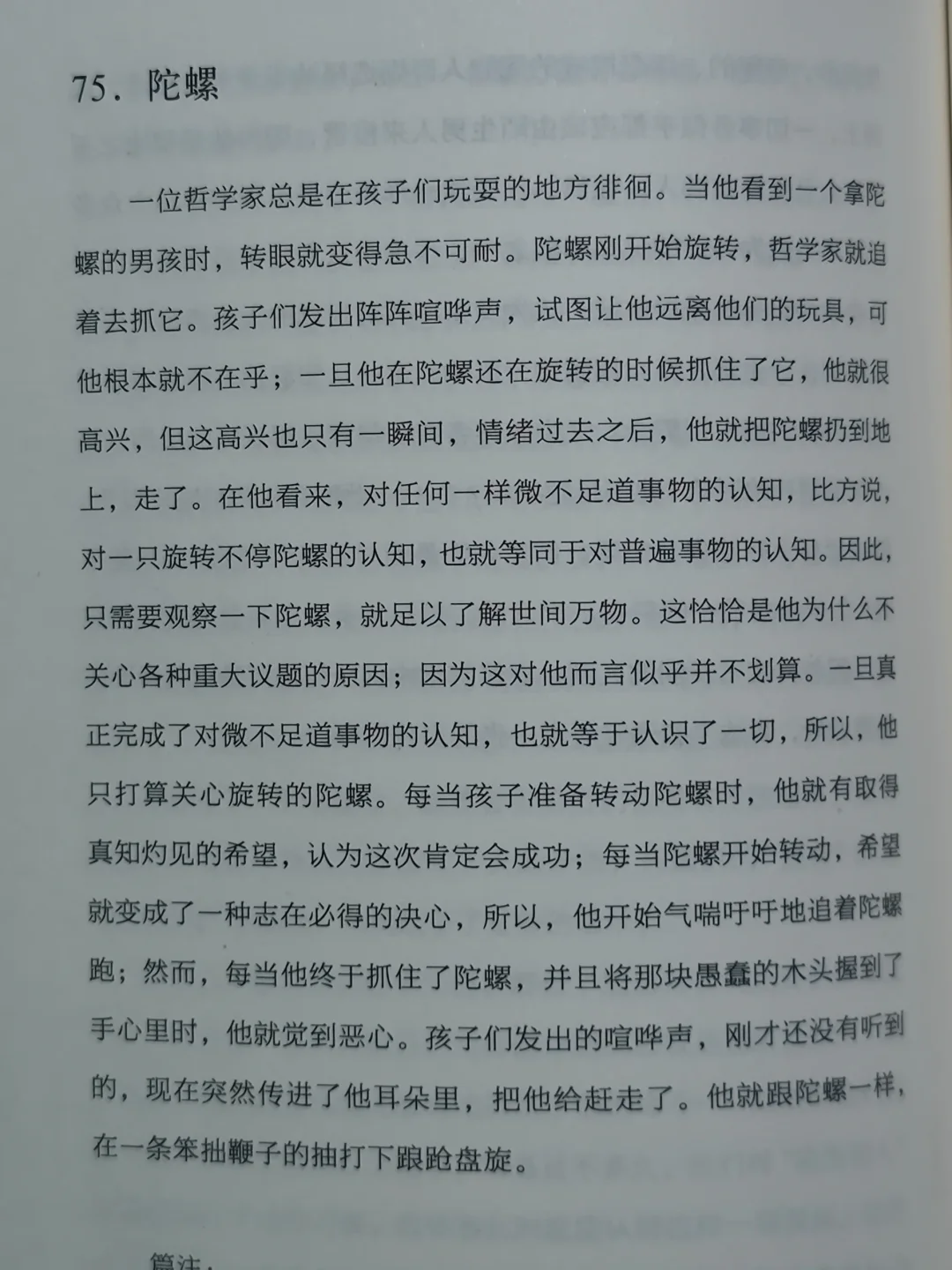

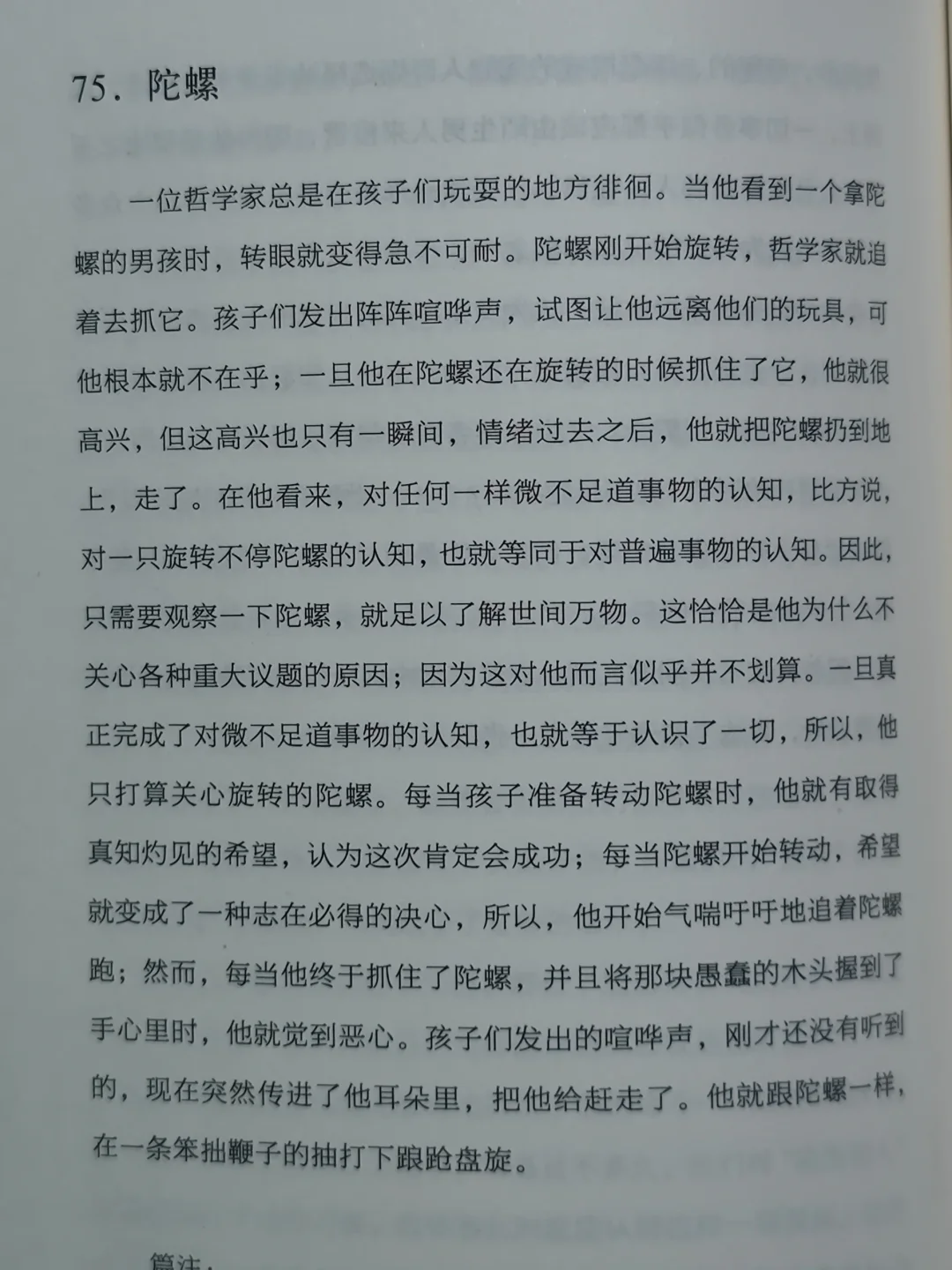

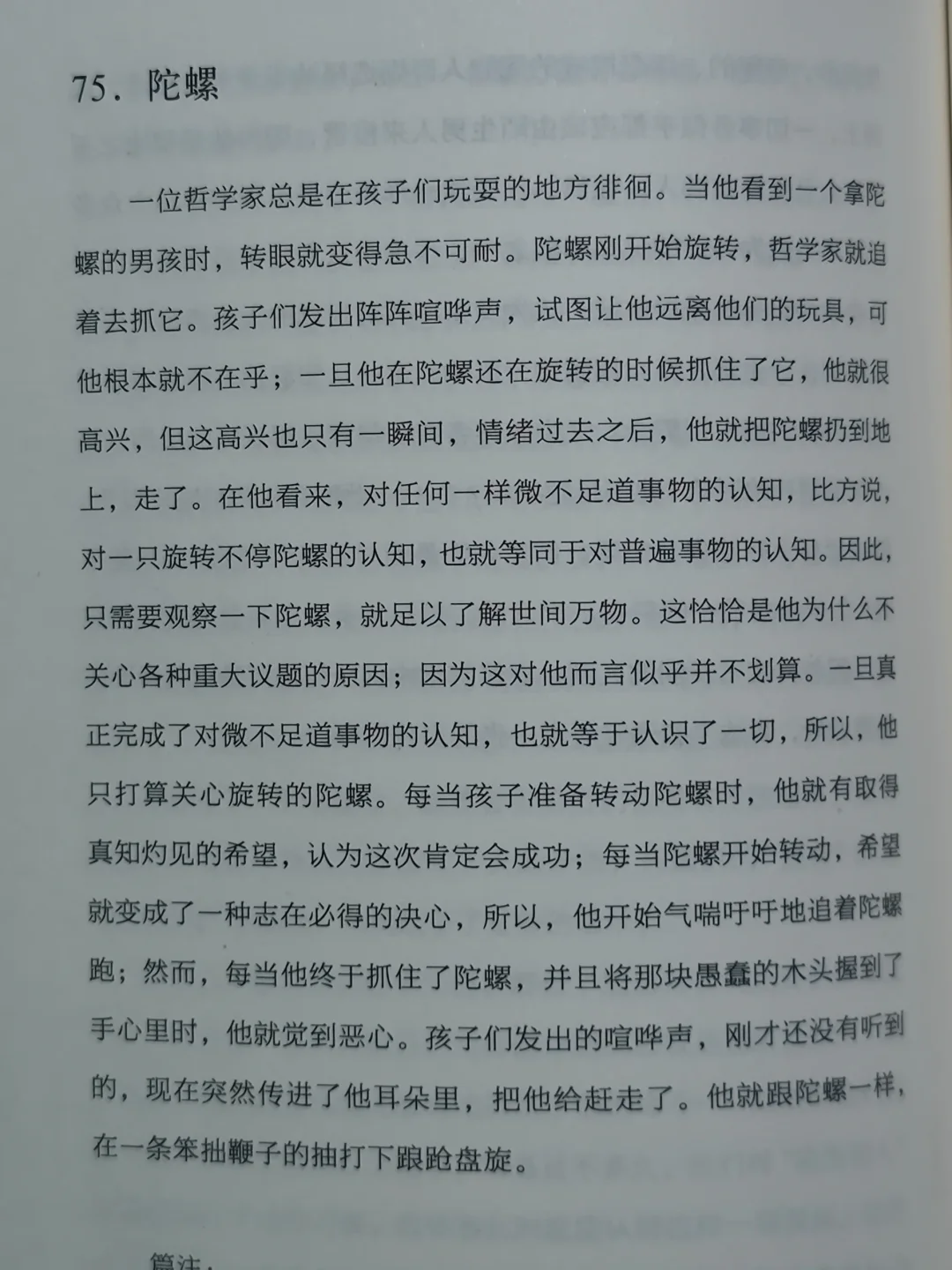

在很多小说家那里,感同身受需要细节铺垫、情节引导。比如苔丝、艾玛、奥雷良诺,但在卡夫卡这里,感同身受是瞬间的,不说《审判》《城堡》,也不说《变形记》,哪怕是《陀螺》这种四五百字的小文章,我们也能认出,自己就是那只被拙劣的鞭子抽打的陀螺。

卡夫卡的人生意义,似乎就在于此。他让我认识自己,不是黑塞那种对行为的,也不是路遥那种奋斗式的,而是回到更深的层面,去认识自己的弱小、孤独和犹疑,并且认识到,这些否定性的方面,也有力量,让人走出深渊。