伤寒误治与"坏病":一位中医的临床反思录

导语:

在中医界,有一句话叫"伤寒误治,变证百出"。许多患者原本只是普通感冒或外感病,却因错误治疗,病情迁延不愈,甚至演变成复杂难治的"坏病"。今天,我们就来聊聊那些因误治而加重的病例,以及如何避免踏入这个"治疗陷阱"。

一、什么是"坏病"?张仲景早在1800年前就警告过我们

"坏病"一词,最早出自《伤寒论》。张仲景在书中多次提到:"太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病。"

简单来说,"坏病"就是原本可以治好的病,因为错误的治疗方式(如误汗、误下、误吐、误用温针等),导致病情复杂化,甚至演变成更严重的疾病。

B举个现代临床常见的例子:

患者A:感冒发烧,本属于"太阳表证",应该发汗解表,但医生或患者自己误用抗生素、清热解毒药(如连花清瘟、双黄连),结果烧没退,反而出现腹泻、乏力、食欲不振——这就是典型的"误治"导致的坏病。

二、伤寒误治的5大常见错误,你中招了吗?

1. 表证误下——感冒当肠胃病治,越治越重

典型表现:患者感冒发烧,却误以为是"上火"或"肠胃炎",自行服用牛黄解毒片、黄连上清丸等寒凉泻下药,结果邪气内陷,病情加重。

坏病结果:可能演变成反复低烧、慢性咳嗽、过敏性鼻炎等。

2. 虚证误攻——身体虚弱还乱吃"祛湿药",伤上加伤

典型表现:患者本就脾虚湿重,却听信"排毒祛湿"的说法,长期服用薏米、赤小豆、茯苓等利湿药,导致正气更虚,脾胃功能进一步下降。

坏病结果:可能变成慢性疲劳综合征、消化不良、甚至免疫力低下。

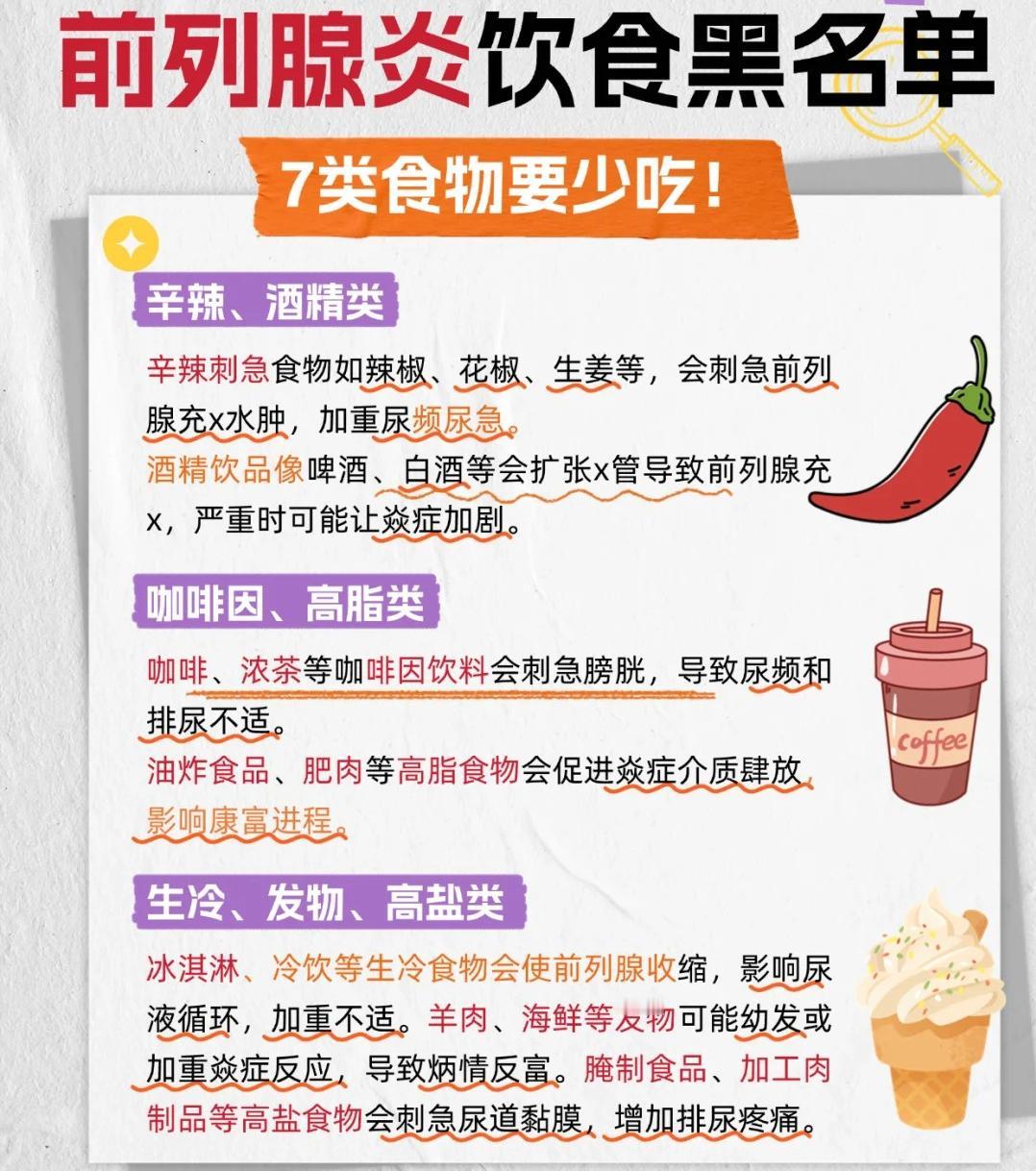

3.寒证误清——明明是寒性体质,却狂喝凉茶

典型表现:手脚冰凉、怕冷、容易腹泻的人,却因为"怕上火"天天喝菊花茶、金银花茶,结果阳气更弱,出现月经不调、关节疼痛等问题。

坏病结果:可能发展成慢性胃炎、宫寒不孕、风湿病等。

4.热证误温——上火还吃补药,火上浇油

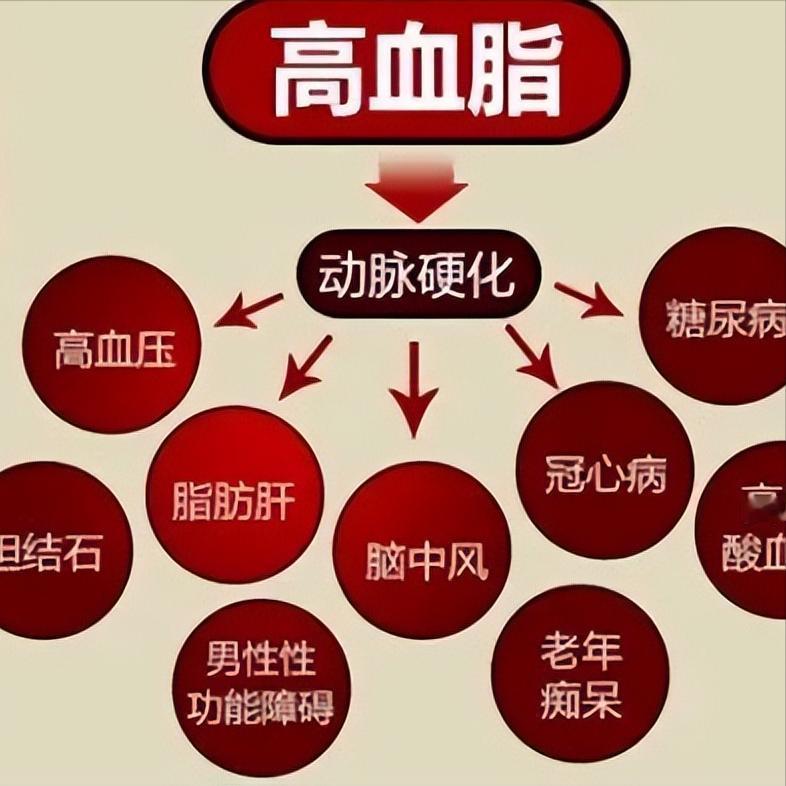

典型表现:口干舌燥、喉咙痛、便秘,却误以为是"体虚",吃人参、黄芪、当归等温补药,结果热邪更盛,甚至出现口腔溃疡、失眠、高血压。

坏病结果:可能演变成顽固性口腔溃疡、痤疮、甚至高血压。

5. 辨证不精——盲目跟风网红方,吃错药

典型表现:看到网上说"某某方治百病",不辨体质就乱吃,比如"四物汤"本是补血方,但血热体质的人吃了可能流鼻血、长痘痘。

坏病结果:轻则无效,重则加重病情,甚至引发药物性肝损伤。

三、坏病形成后,身体会发出哪些信号?

如果你在治疗过程中出现以下情况,可能是误治导致的坏病:

✅原本的症状没减轻,反而出现新问题(如感冒后咳嗽不止)

✅体质明显变差(如以前不怕冷,现在一吹风就感冒)

✅病情反复发作(如湿疹、荨麻疹反复不愈)

✅出现奇怪的症状(如长期低烧、莫名乏力、夜间盗汗)

这时候,千万别再乱吃药了!

四、如何避免误治?记住这4个原则

1. 别把"感冒"当"上火"治

普通感冒(怕冷、鼻塞、流清涕)属于"风寒",应该发汗解表(如喝姜汤)。

只有出现喉咙肿痛、黄痰、高热时才考虑清热(如银翘散)。

2. 别把"疲劳"当"湿气"乱祛

真正的湿重(舌苔厚腻、大便黏)才需要祛湿。

如果只是乏力、气短,可能是气虚,乱祛湿反而伤正气。

3. 别把"怕冷"当"体虚"乱补

阳虚怕冷可以温补(如附子理中丸)。

但如果同时有口干、失眠,可能是"上热下寒",乱补会加重上火。

4. 别迷信"网红方",中医讲究辨证论治

没有"万能方",必须结合体质、症状、季节调整用药。

如果自己拿不准,一定要找专业中医师面诊!

五、如果不小心误治了,怎么办?

立即停药,避免继续伤害。

记录症状变化,帮助医生判断坏病类型。

找有经验的中医调整,通常需要"拨乱反正",先修复误治带来的损伤,再重新辨证治疗。

结语:中医治病如用兵,一着不慎满盘皆输

张仲景在《伤寒论》中反复强调"观其脉证,知犯何逆,随证治之",就是在提醒我们:治病不是套公式,必须因人、因时、因地调整。

希望这篇文章能让大家更理性地看待中医治疗,避免因误治而让小病变成"坏病"。

转发给身边爱养生的朋友,少走弯路,少踩坑!

(本文仅为科普,具体用药请咨询专业医师)

![各位早啊~老韭已经起床看盘了,起得早的兄弟姐妹点个赞应一声~[吐舌头眯眼睛笑][吐舌头眯眼睛笑][吐](http://image.uczzd.cn/7709394686864523269.jpg?id=0)