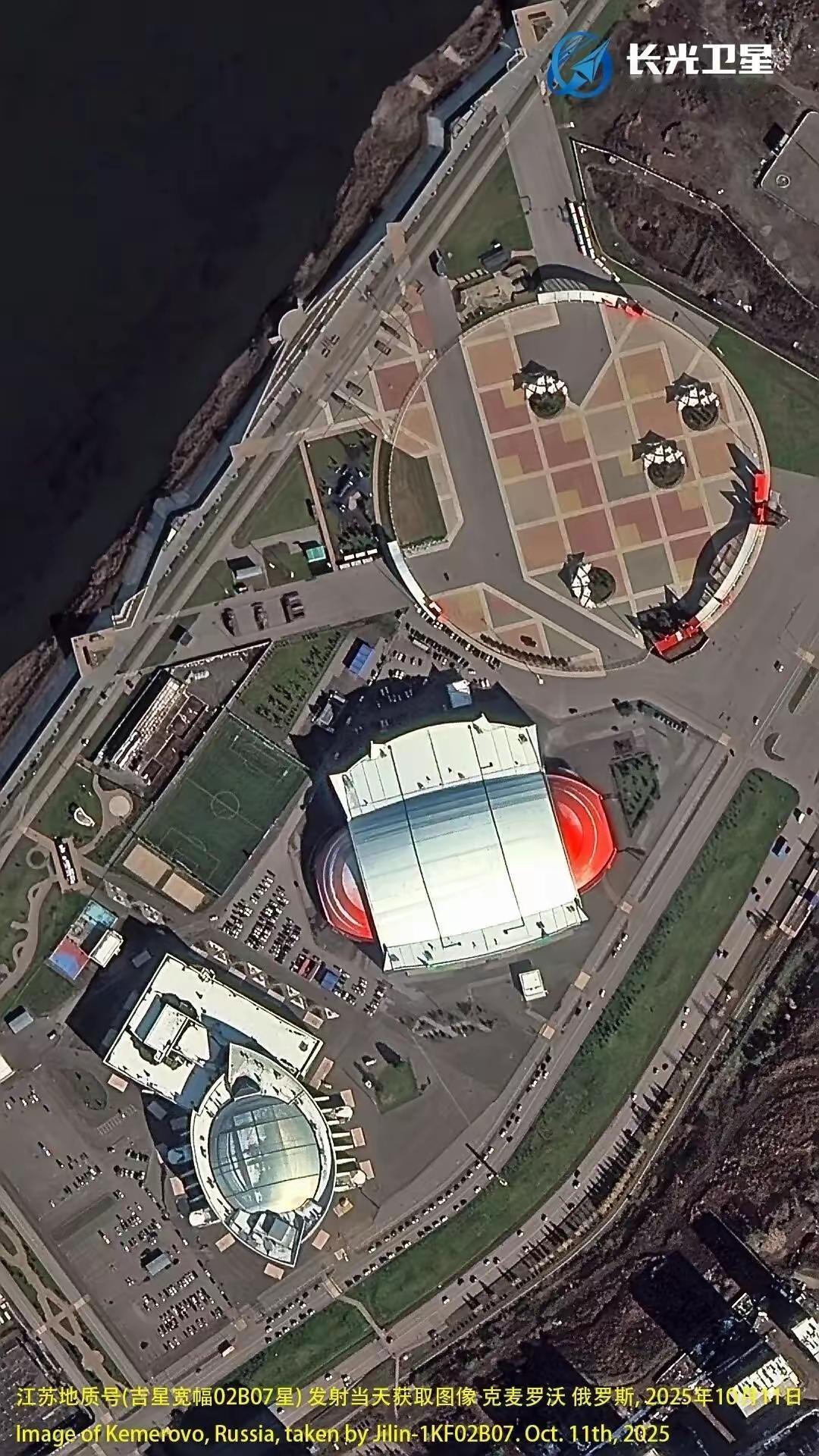

中国“超级天眼”,上午发射入轨,下午高清出片,拍摄地域是俄罗斯。 在10月11日,上午10点多由“引力一号”运载火箭发射的“江苏地质号”遥感卫星(吉林一号宽幅02B07星),下午13点多就传回来了高清卫星照片。 这套照片是对俄罗斯克麦罗沃地区的成像,分辨率为0.5米。图像细节清晰,层次分明,色彩饱满。 先说说这 “快” 到底有多厉害。从卫星发射入轨到传回首张照片,满打满算也就 3 个小时出头。可能有人觉得不就是拍张照传回来吗?可懂行的都知道,这背后藏着多少技术门道。 卫星上天后得先调整姿态,对准拍摄目标,拍完还要把海量图像数据压缩、传输,地面接收站得精准捕捉信号,再解码处理成清晰图片,每一步都不能差。 就拿国际上比,以前不少国家的遥感卫星,发射后得等好几天甚至几周才能传回首图,就算是现在的先进卫星,能做到当天回传的都不多。 咱长光卫星之前发射的 “地球之眼一号” 1.5 小时回传首图已经让人吃惊,这次 “江苏地质号” 作为地质专属卫星,带着更复杂的观测设备,还能保持这速度,只能说技术已经练得炉火纯青了。 这速度不是凭空来的,全靠硬技术撑着。“江苏地质号” 是 “吉林一号” 星座的新成员,这个星座现在已经有 117 颗卫星在轨运行,是全球最大的亚米级商业遥感星座。 就像地面上的移动通信网,卫星多了才能 “无缝衔接”,不管卫星飞到哪,都有地面站等着接收数据。更关键的是星上的 “通信神器”,星地激光通信技术。 之前长光卫星已经搞定了 100Gbps 的超高速传输试验,这速度比家里的 5G 网络快上百倍,海量高清数据 “嗖” 一下就传回来了,根本不用等。 而且卫星本身是 “无平台化” 设计,又轻又灵活,入轨后不用花时间 “热身”,马上就能投入工作,这都是多年技术攻关攒下的家底。 0.5 米分辨率可不是随便说说的数字。啥意思呢?就是卫星在 50 万米高空往下拍,图像里一个小点就代表地面 0.5 米见方的地方。 别小看这 0.5 米的分辨率,对地质工作来说简直是 “火眼金睛”。“江苏地质号” 是江苏首颗地质专属卫星,天生就是给地球 “拍 CT” 的好手。 克麦罗沃地区矿产资源丰富,尤其是煤矿多,以前地质队去勘探,得背着设备翻山越岭,几个月才能摸清一块区域的情况,还容易有遗漏。 现在卫星一张图拍下来,通过图像能直接看出地下的岩石构造,有没有断裂带、有没有矿产埋藏的痕迹,全都一目了然。 更让人佩服的是,这不是单颗卫星的 “单打独斗”,而是整个中国遥感技术体系的实力体现。“江苏地质号” 入轨后就加入了 “吉林一号” 星座,现在这个星座一年能 6 次覆盖全球,半个月就能覆盖全国,对江苏更是 2 天就能拍一次。 2024 年他们还发布了全球第一张高清年度图,覆盖了 1.3 亿平方公里,除了南极和格陵兰岛,全世界的陆地都有亚米级影像,这里面 0.5 米分辨率的影像占了 90% 以上。 这意味着不管是国内的地质勘探、生态监测,还是国外的资源调查,咱都能快速提供精准数据,就像这次拍克麦罗沃,说拍就拍,说传就传,这响应速度在全球都是顶尖的。 回想以前,咱国家的遥感技术可没这么风光。2008 年汶川地震的时候,咱们能用上的卫星分辨率也就 3 到 5 米,震中到底啥情况看不清,还得等国外的卫星数据,那种被动劲儿真让人憋屈。 可这十几年下来,咱一步步追了上来,从 2 米分辨率突破到 0.5 米,从几天传一次数据到几小时回传,从几颗卫星在轨到上百颗组网,现在 “吉林一号” 的部组件国产化率都达到 100% 了,核心技术全攥在自己手里。 现在咱中国的遥感技术,不光实用,还特别接地气。长光卫星搞了个 “吉林一号网” APP,注册用户都超过 18 万了,影像数据在线调用次数破了 1400 亿次。 以后不管是农民想看看自家庄稼长势,还是环保部门监测污染,都能用上这些卫星数据。 再过两年,“吉林一号” 在轨卫星要达到 300 颗,到时候全球任何地方有需求,几小时内就能拿到高清影像,这服务能力想想都让人振奋。 说到底,“江苏地质号” 上午发射下午出片这事儿,不是偶然的运气,是中国航天十几年磨一剑的必然结果。 从卫星的研发制造到发射入轨,从数据传输到图像处理,每个环节都过硬,才造就了这 “太空即拍即得” 的奇迹。 这背后是无数科研人员的熬夜攻关,是国家对科技的持续投入,更是咱中国人不服输、敢创新的劲头。 看着那张清晰的克麦罗沃卫星图,真让人感慨,咱中国的 “太空眼睛” 越来越亮了,以后不管是看家乡还是看世界,都能看得更清、看得更快。 这技术硬实力,就是咱国家发展的底气,这样的成就,值得每个中国人骄傲!