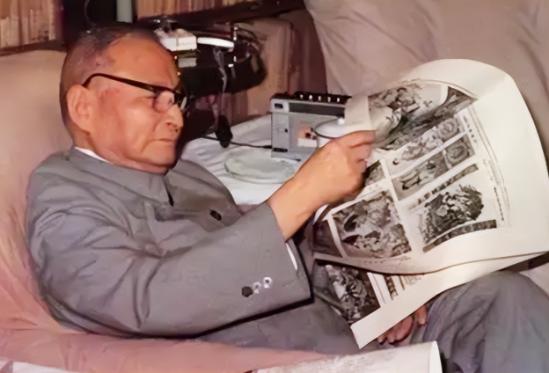

1994年,89岁的陈云突然收到一封加急信,写信人是林彪的女儿,他看完后面色凝重,急忙电联老战友洪学智:“有件事要麻烦你!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1994年初春,陈云坐在他那间四合院的藤椅上,阳光透过窗棂洒在他那张久经岁月洗礼的面庞上,屋内的安静被一封急件打破,信封上的字迹让他不由得停顿了一下,那是林晓霖的名字,林彪的女儿,陈云迅速拆开信,字里行间的紧迫和沉重让他心头一紧,信中提到的四野战史和平津战役纪念馆,再次唤起了他心中未完成的责任。 四野战史的编纂已拖延多年,林彪的敏感身份让这一段历史迟迟未能展现,所有人都知道,这不仅仅是关于四野的历史,而是对那段历史的公正记录,陈云深知,尽管年事已高,自己的身体状况越来越差,但这份历史责任再也不能推迟下去了,信中的请求让他感受到一种无形的重压,他知道,这一切必须有人来完成。 陈云的眼神逐渐变得凝重,他的手指无意识地敲击着桌面,历史的断层和未解的谜团,让他无法轻松地放下这件事,他对历史的执着,让他决定将这一任务交给一个他最信任的人——洪学智,洪学智是四野的老人,他的正直与冷静,正是陈云所看重的品质,虽然两人都已年迈,但他知道洪学智是唯一能在这种复杂情境下完成任务的人。 在接到陈云的电话后,洪学智并没有多言,他深知,这不仅仅是一项任务,更是一种责任的托付,身为四野的老兵,洪学智了解四野战史的重要性,也明白这其中可能涉及的敏感问题,他曾亲身经历过那段艰苦岁月,亲眼见证过四野战士的英勇与奉献,而这段历史,如果没有一个公平的记录,将永远留下一片空白。 洪学智并没有在这一责任面前退缩,他马上组织了一支编写小组,开始了这项艰巨的任务,团队里既有四野时期的老战士,也有一些年轻的学者,大家共同努力,搜集当年战斗的资料,虽然许多资料已经散落在各地,但每个人都怀着对历史的敬畏与责任感,投入了这项工作,经过几个月的努力,编写工作逐渐有了起色。 与此同时,平津战役纪念馆的建设也开始了,这项任务与四野战史紧密相连,为了避免占用北京的宝贵资源,洪学智和陈云决定将纪念馆设立在天津,天津不仅是平津战役的主战场,而且在那个时期,作为一个历史城市,缺少一个这样的纪念场馆,洪学智对这一决定充满了信心,因为这不仅能让历史得到更好的传承,也能为天津的文化事业添砖加瓦。 尽管项目的启动充满了决心,实际执行的过程中并不轻松,许多曾参与平津战役的老兵已经年老体弱,他们的记忆开始模糊,许多战斗细节无法再被完整地回忆,而每一条历史资料,都需要经过仔细核实,才能确保历史的真实呈现,洪学智并没有放松,他亲自前往各地,走访当年的战士和见证人,寻找更多的资料,并对每一份资料进行反复核对,力求精准无误。 在这段时间里,洪学智经历了无数个夜晚,拿着台灯,翻看那些尘封已久的档案,为了弄清一个细节,常常需要翻阅多份资料,甚至亲自前往档案馆查证,每当遇到争议,他就会和团队成员反复讨论,直到找到最真实的答案,在所有人的共同努力下,战史编纂的进度渐渐加快,每一个章节都充满了真实与感动。 1995年春天,陈云已无法亲自参与这项工作,但他仍然时刻关注着进展,每当他看到战史的章节有了新的突破,他都会在心里默默地欣慰,虽然他未能亲眼见证这一切的完成,但他知道,自己曾为历史的公正和真实做出了努力。 同年秋天,陈云去世了,洪学智站在陈云的灵前,心中涌动着无尽的悲痛和责任感,他清楚,自己肩上的担子更加沉重了,老领导的离世,让他更加坚定了完成这项工作的决心,历史不能因为人的离去而停滞不前,洪学智深知,自己必须要把这项工作进行到底。 洪学智继续推动战史的编纂工作,直到1997年,经过三年多的努力,《第四野战军战史》终于完成,这本书不仅是对四野的历史回顾,也是对所有曾经参与四野战斗的战士们的致敬,书中对林彪的军事贡献进行了客观的评价,没有因为后来的事件而抹杀他在解放战争中的成就,而这份历史,正是洪学智和所有编写人员共同完成的心血之作。 信息来源:洪学智. 光辉的历程 真实的纪录——写在《中国人民解放军第四野战军战史》出版之际[J]. 军事历史, 1999(1):3.