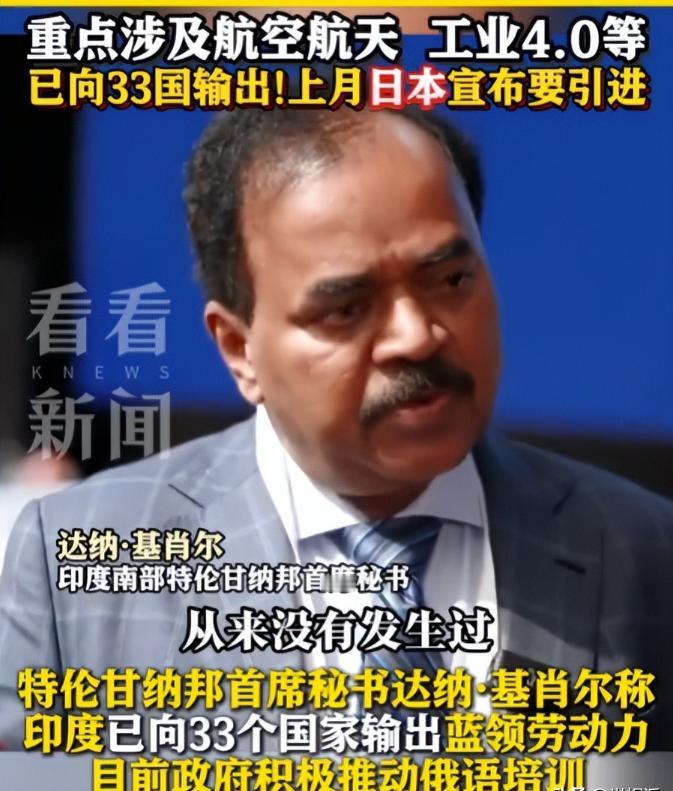

莫迪预言成真?印度掀移民潮,日本引进50万,又盯上俄300万缺口 日本最近真有点头大。东京街头,那些举着“拒绝外来竞争”标语的日本大叔大妈,把原本安静的街道搅得热闹非凡。 这一切的起因,就是首相石破茂拍板“5年内引进50万印度人”,消息一出,舆论炸了锅。 有人担心日本会不会变成下一个加拿大,印度社区一来,文化自成一派,老百姓怕自己的生活方式被冲击。其实,移民潮不是日本独有的烦恼,而是全球都在头疼的事。 莫迪那句“让印度食物登上全球餐桌”,如今看起来不只是开个玩笑,这股“印式移民链”正悄悄改变着全球格局。 英国有了苏纳克,硅谷老板换了一茬又一茬的印度面孔,谁也没想到印度人的“全球上位”会来得这么快。 日本这次是真的没得选。低生育率像是给日本社会打了个“慢性毒针”,让人一点点看着人口往下掉。 根据日本厚生劳动省2025年上半年的数据,出生人口才33.9万,死亡却有83.7万,堪称“每出生1人,死亡2.5人”,一年就蒸发掉一个中等城市。 社会上,银发族早就成了主力军,去便利店结账,收银员八成头发花白;出租车司机、护工岗位,年轻人稀罕得像熊猫。 日本政府虽然想留住自己人,但年轻人更愿意去大城市追梦,农村和小镇越来越空。日本的劳动力市场眼看就要“熄火”,在经济不断转型升级的当口,却陷入“没人干活”的窘境。 在这样的背景下,日本政府根本没得挑。要么看着经济机器慢慢停转,要么冒着文化冲突的风险引进外来劳动力。 对比全世界,日本发现印度人不仅会英语,还技术扎实,简直是国际“香饽饽”。美国、加拿大、英国,谁都在抢印度高端人才,日本自然不想落后。 虽然担心印度移民会带来文化冲突,但眼下的现实压力已经让日本别无选择。归根到底,这是在两害相权取其轻。 但说到印度移民,谁都得先瞧瞧加拿大和硅谷的“前车之鉴”。加拿大的“文化替代”现象早就引发不少争议。统计局数据摆在那儿,印度裔人口已经突破500万,占全国人口的12%。 在多伦多某些社区,印度裔比例高达六成,街上一水儿的印度餐馆、巨型印度教神像、公共水域沐浴,甚至沙滩卫生问题也成了新闻。 文化融合越来越难,社区自治越来越像“小印度”,这种现象让本地人直呼“加拿大化”。 更扎心的是,印度裔在2025年加拿大大选中拿下22个议席,移民政策也开始明显倾向印度申请者。老一代移民是“一个一个地融入”,现在则变成了“成群结队地移植”,权力和文化一起扎根。 美国硅谷的故事也有点意思。印度裔高管成了科技圈的“新贵”,每年拿下超过70%的H1B工作签证,企业内部“抱团”成风。 有人形象地说,这是“叠罗汉战术”,一层一层向上爬,最后公司文化都变了味,其他族裔想晋升都难。 硅谷不仅是技术竞争,更成了文化竞争。有人觉得这是多元化的表现,也有人担忧硅谷会不会变成“印度谷”。 这些案例都说明,印度移民有一种很强的自我稳固和扩张能力。只要人多了,社群就会形成自己的小生态,文化影响也会迅速扩散。 日本社会的担忧并非多余,毕竟前车之鉴就在邻居家门口,大家都怕步加拿大后尘,出现“国中之国”的局面。 转个视角,再看看俄罗斯。俄乌冲突持续,西方制裁不断,俄罗斯经济正面临着巨大的劳动力缺口。 新华社引用俄罗斯经济发展部的数据,三百万岗位没人填,尤其是航空航天、制造业这些技术领域,缺人缺得厉害。 印度看到机会,动作比谁都快。10月9日,印度官员公开表示,将为俄罗斯输送劳动力,特伦甘纳邦等地已经开办了俄语和技能培训班,专门为俄罗斯市场培养人才。 印度其实早就有一套成熟的“劳工输出”体系,几十年来给中东送了无数蓝领工人。这次进军俄罗斯,无疑是瞄准了新的大蛋糕。 对印度来说,这既解决了本国就业压力,又能扩大全球影响力。俄罗斯的劳动力缺口正好成了“印式移民链”的新节点。 只要有需求,印度劳工就能填补空白。印度政府把这看作一次重要的战略机遇,不仅能把本国的“人口红利”变现,还能把自己的影响力渗透到更广的国际空间。 从日本的现实困境,到欧美的前车之鉴,再到俄罗斯的新机遇,一条全球“印式移民链”正在成型。移民潮带来的既有经济动力,也藏着文化碰撞的隐忧。 短期内,移民能填补劳动力缺口,让经济得以喘息。但从长远看,社会结构和文化认同也可能发生根本性变化。这种没有硝烟的文化博弈,才刚刚开始。 参考资料:俄面临300万劳动力缺口 印度拟输送大量技术工人2025-10-10 22:01·看看新闻